Русское население восточной Латвии во второй половине XIX-начале XX века

Антонина Заварина

Глава 3

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РУССКИХ КРЕСТЬЯН ЛАТГАЛЕ

Главной отраслью земледелия у всех категорий крестьян Латгале на протяжении рассматриваемого периода было хлебопашество. Хлебопашеством не занимались лишь бобыли (кутники) и огородники, не имевшие пахотной земли.

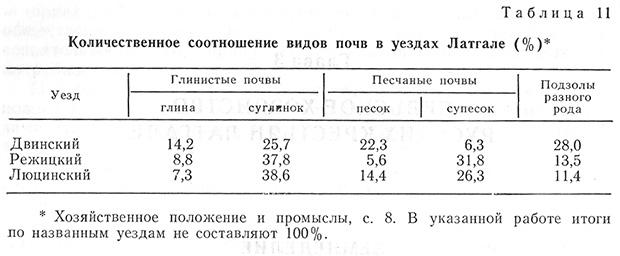

Природно-климатические условия Латгале в общем были малоблагоприятны для успешного ведения сельского хозяйства. Почвы Латгале — супески, суглинки, подзолы (о соотношении их см. табл. 11) — требовали обильного удобрения и тщательной обработки (2).

Основным неблагоприятным для земледелия погодным фактором являлись довольно резкие колебания средних температур, что отрицательно сказывалось на росте и, следовательно, урожайности хлебов. Существенно вредило сельскому хозяйству и обилие дождей. Частые, продолжительные осадки тормозили рост и созревание хлебов, срывали их своевременную уборку. Мешали частые дожди и в период сенокоса. По утверждению исследователей, в среднем на протяжении 15 лет наблюдений в Витебской губернии ежегодно насчитывалось до 217 дней с осадками (3).

Скудость местных почв, малоблагоприятные климатические условия, малоземелье, бедность большинства крестьян, чересполосица на долгие годы предопределили низкий уровень развития сельского хозяйства в Латгале. Характеризуя состояние земледельческой техники крестьян Витебской губернии первой половины XIX в., Е. Васильев писал: «Если земледелие собственно у крестьян всей России находится доселе в младенчестве, то у крестьян Витебской губернии оно находилось в каком-то летаргическом усыплении» (4).

Примерно так же характеризовали состояние сельского хозяйства Витебской губернии и другие современники (5).

Основной формой землепользования у крестьян Латгале, в том числе и у русских, как уже отмечалось, было подворное, но у незначительной части их вплоть до начала XX в. существовало и общинное землепользование.

Характерной особенностью пользования надельной землей как у помещичьих, так и у государственных крестьян была чересполосица, и только во второй половине XIX в. появилось хуторское землепользование и землепользование на отрубах. Но чересполосное землепользование в Латгале еще в начале XX в. Оставалось доминирующим: оно охватывало от 85 до 97% всех хозяйств, хуторское — от 2,8 до 13%, и совсем незначительным было ведение хозяйства на отрубах (0,3—1,9% хозяйств) (6).

Чересполосное землепользование явилось результатом, с одной стороны, распределения надельной земли между самими крестьянами, а с другой — отмежевания крестьянских наделов от земли владельцев (помещиков, государства и др.). Можно допустить, что неразверстанность владений между помещиками и крестьянами существенно тормозила переход их хозяйств к новому, капитали- стическому способу производства, создавала массу осложнений в- отношениях между ними. Но ликвидация чересполосицы крестьянских земель проходила во второй половине XIX в. крайне медленно и главным образом в тех волостях Люцинского и Режицкого уездов, где происходило разверстание сервитутов (7). О темпах развития этого процесса в латгальской деревне говорилось уже в предыдущей главе.

Но более тяжелой по своим последствиям была, видимо, крестьянская чересполосица, получившая в Латгале название шнуровой, при которой небольшие крестьянские наделы разбивались на узкие, длинные, отделявшиеся межой, полосы (8). К такому порядку землепользования приводило, с одной стороны, стремление наделить в равной мере всех крестьян землей одинакового качества, а с другой — дробление земельных наделов при семейных разделах.. Вследствие указанных причин на небольшом поле, размером в полдесятины, насчитывалось иногда до 20 полос, ширина которых не превышала 2—3 сажен (9). Но нередко случалось, что эти и без. того узкие полосы подвергались новому разделу между братьями..

Крестьянские поля оказывались настолько испещренными и изрезанными «во всех направлениях, как лентами, шнурами», что пахарю трудно было развернуться на них с лошадью (10).

Чересполосица, являвшаяся, по выражению современника, «язвой, поразившей латгальскую деревню» (11), была не меньшим злом в жизни крестьян, чем малоземелье, так как затрудняла обработку узких полос земли, а главное — делала невозможным переход к усовершенствованным системам ведения хозяйства и использованию сложных машин, определяла существование принудительных севооборотов, препятствовала введению любых агротехнических новшеств и тем самым сковывала всякую хозяйственную инициативу крестьян. Неудобство чересполосного землеполь зования усугублялось и тем, что полосы находились на разных, нередко далеко отдаленных друг от друга полях.

На территории бывшего военного поселения практиковались и переделы земли, которые также не стимулировали введение каких- .либо усовершенствований и новшеств. Более того, они способствовали истощению почв, так как крестьяне задолго до очередного передела переставали удобрять свои полосы.

Выход на хутора означал конец чересполосному землепользованию, однако в конце XIX — начале XX в. хуторское землепользование, как показывали приведенные цифры, получило еще незначительное распространение.

Несколько иным было землепользование у арендаторов, носившее характер, близкий к хуторскому. Однако в тех случаях, когда участок был расположен среди крестьянских наделов или когда участок, фольварк арендовали несколько крестьянских семей, имело место чересполосное землепользование, но без мелкополо- сицы.

На протяжении XIX в., как, впрочем, и ранее, у всех категорий крестьян Латгале существовала паровая система земледелия с трехпольным севооборотом, при котором земля делилась на три приблизительно равных поля: озимое (12), яровое (13) и паровое (14).

Чередование культур, как и повсюду при трехполье, было следующим: яровые хлеба сеяли после ржи, рожь — на паровом поле, а прошлогоднее яровое поле оставляли под пар для восстановления плодородия почвы. Таким образом, на первое поле возвращались только на четвертый год. Ежегодная вспашка полей, недостаточность удобрений, посев одних и тех же культур приводили к быстрому истощению почвы, к разрушению ее структуры, что, естественно, сказывалось на урожаях. Но «если она [трех- польная система] тем не менее излюблена населением, — писали исследователи XIX в. относительно России, — и удерживается столь долгое время, давно уже будучи осуждена теорией и даже практикой, то это благодаря ее крайней простоте, удобству и соответствию обычаям и приемам земледелия в местностях, не слишком далеко еще продвинувшихся на пути экономического развития» (15).

В первой половине XIX в. крестьяне Латгале знали и более архаичную систему землепользования, характерную в прошлом для земледельцев всей лесной полосы Восточной Европы, — подсечное, или лядииное (16), хлебопашество, связанное с вырубкой и сжиганием леса. Правда, в первой половине XIX в. традиция подсеки использовалась в Латгале в основном как способ освоения лесных угодий для расширения постоянных полей в режиме трехпольного хозяйства. Но к концу XIX в. подсека и этого вида была изжита.

К началу XX в. трехпольная система хозяйства у зажиточных крестьян Латгале, особенно у вышедших на хутора крупных крестьян, арендаторов, заменяется многопольной. У части крестьян при сохранении трехполья выделяется поле под траву. Но травосеяние (клевер и вика в смеси с овсом), по данным 1907 г., существовало еще в сравнительно небольшом числе хозяйств (17) и посевы кормовых трав занимали в них весьма незначительную площадь — 0,9% всей посевной площади в Режицком и Люцинском уездах и несколько больше — 2,1% в Двинском (18). Переход от трехполья к многополью сдерживали в основном два обстоятельства: малоземелье крестьян и чересполосица.

Состав возделываемых в Латгале русскими крестьянами сельскохозяйственных культур определялся реальными природными условиями их новых мест поселения. Ими были, как показывают инвентари имений первой половины XIX в., рожь, овес, ячмень, горох, бобы, лен; в меньшем количестве и не повсюду сеялись озимая и яровая пшеница, яровая рожь, конопля и гречиха. По своему происхождению набор злаков и незерновых культур у русских крестьян Латгале был связан главным образом со средними и северными областями России, а шире — с лесной полосой Восточной Европы и поэтому совпадал с составом культур, выращиваемых местным населением. Состав культур оставался почти неизменным до начала XX в., менялось лишь их количественное соотношение в зависимости от спроса рынка, с которым хозяйства латгальских крестьян по мере развития капиталистических отношений в Латгале, оказывались связанными.

Основными злаковыми культурами, выращиваемыми на протяжении длительного периода времени русскими крестьянами Латгале, как и на их родине, являлись озимая рожь и овес, занявшие в лесной полосе Восточной Европы монопольное положение с утверждением трехпольного севооборота. Как менее прихотливые растения, они в свое время значительно потеснили более древние культуры — пшеницу и ячмень. Рожь у русских Латгале во второй половине XIX в., как и ранее, занимала почти все озимое поле. Наиболее значительные посевы ее (от 43,2 до 47,2% всей посевной площади) были в хозяйствах крестьян с надельной землей в

6—10 дес., т. е. у преобладающей массы крестьян. Стремление обеспечить себя собственным хлебом заставляло их до предела расширять посевы этой культуры. Озимую пшеницу в конце XIX — начале XX в. крестьяне сеяли мало. Ее посевы в крестьянских хозяйствах занимали лишь 0,1 % посевной площади (19). Под яровые культуры отводили чуть более половины всей посевной площади.

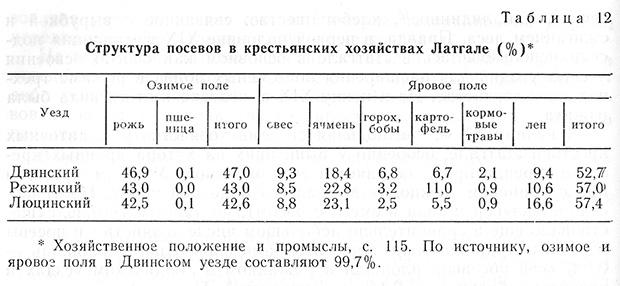

О соотношении посевов культур на начало XX в. дает представление табл. 12. Данные таблицы показывают, что преобладание яровых культур над озимыми в латгальских уездах было незначительным. При этом расширение площади под яровые культуры происходило главным образом в хозяйствах зажиточных крестьян, у которых посевная площадь превышала 50 дес.

В первой половине XIX в. большая часть ярового поля (около- половины его) отводилась под овес (20). Второе место занимал ячмень. Но к концу XIX в. структура посевов яровых культур изменилась. Первое место принадлежало уже ячменю, и по размерам посевных площадей, занятых им, латгальские уезды в Витебской губернии в начале XX в. стояли на первом месте, в то время как в остальных уездах посевы овса по-прежнему превышали ячменные (21). Интересно отметить, что самые большие посевы ячменя в Витебской губернии (в процентном отношении ко всей посевной площади) наблюдались в хозяйствах с наименьшими размерами посевных площадей вообще (от 1 до 4 дес.). Это объяснялось тем, что на Витебщине ячмень служил для бедняков хлебом (22). Часть площади овес уступил, видимо, техническим культурам, посевы которых во второй половине XIX в. заметно возросли. В конце XIX — начале XX в. сравнительно много овса (также в процентном отношении к посевной площади) сеяли малоземельные (1 — 2 дес. посевов) крестьяне, которые занимались еще извозом, и овес у них являлся фуражной культурой. Кроме того, овес у этих крестьян играл заметную роль и в питании семьи (23). В зажиточных хозяйствах посевы овса были самыми большими, занимая от 21 до 34;% общей посевной площади. Здесь посевы овса преобладали над посевами ячменя (24), что объяснялось значительно большим количеством скота в этих хозяйствах и более прочными связями их с рынком. Яровые рожь и пшеницу крестьяне Латгале во второй половине XIX в. практически не сеяли. Выращиваемая в первой половине XIX в. в крестьянских хозяйствах многих имений (25) гречиха к началу XX в., как малодоходная по сравнению со льном культура, почти исчезла с их полей. Площадь, занятая в губернии гречихой (вместе с просом, яровыми пшеницей и рожью), в начале века составляла всего 0,2—0,3% посевной площади (26).

Во второй половине XIX — начале XX в. латгальские уезды, и особенно Двинский уезд, выделялись среди других уездов Витебской губернии сравнительно большими посевами гороха и бобов (27), хотя эти культуры и возделывались в основном для личного потребления. Предпочтение из этих двух культур крестьяне отдавали гороху. Часто горох сеяли в смеси с овсом, муку которых употребляли в пойло скоту.

Из технических культур на латгальских почвах, как, впрочем, и на псковских, хорошо произрастал лен. Уже в первой половине

XIX в. он являлся для многих крестьян товарной культурой. В 70-е гг. XIX в. в отдельных волостях Люцинского уезда лен занимал до Уз ярового поля (28). Этот же уезд выделялся размерами посевов льна и в начале XX в. Особенно возросли посевы льна в Витебской губернии, в том числе и в ЛатгаЛе, в конце XIX в. В этот период лен являлся в яровом поле третьей после ячменя и овса культурой, превосходя по площади посевы картофеля.

Посевы льна, как показывает анализ, проведенный исследователями начала XX в., возрастали по мере увеличения у крестьян посевной площади и наибольших размеров достигали в хозяйствах крестьян, у которых она составляла от 10 до 20 дес. земли (29). Росту посевных площадей под лен у них способствовали избыток рабочих рук в хозяйствах и довольно высокий уровень рыночных цен на эту культуру.

Исследователи второй половины XIX в. отмечали также, что особенно большое количество льна сеяли русские старообрядцы Витебской губернии и что многие из них вели широкую торговлю им (30). Сбытом продукции занимались как сами крестьяне, так и скупавшие у них лен купцы.

Культура южной и средней полосы России — конопля — в хозяйствах русских крестьян Латгале во второй половине XIX в. занимала незначительное место, а к началу XX в. ее почти совсем: перестали сеять.

Уже в первой половине XIX в. крестьяне Латгале, в том числе и русские, выращивали картофель. Но до 40-х гг. XIX в. он «выращивался как огородная овощь». Начиная с 40-х гг. XIX в. в результате принятых мер по пропаганде этой культуры посевы картофеля в хозяйствах Витебской губернии заняли значительную' площадь (31). Кроме того, если ранее картофель расходовался исключительно на собственные нужды крестьян, то в 50-е гг. XIX в., в деревнях, расположенных вблизи городов или винокуренных заводов, он приобрел и торговое значение. На рубеже веков посевы картофеля были весьма значительными, занимая в среднем 7,%. всей посевной площади крестьянских хозяйств (32). По размеру посевных площадей, занятых картофелем, в начале XX в. в Витебской губернии выделялись два уезда — Режицкий и Себежский (33).. Больше всего картофеля сажали (в процентном отношении ко всей посевной площади) в хозяйствах крестьян, имевших посевы в пределах 1 дес., так как эта культура, как один из наиболее дешевых сельскохозяйственных продуктов, стала у них основной в питании. В крупных хозяйствах в начале XX в. посевы картофеля занимали 3—4% всей посевной площади (34).

Помимо полеводства русские крестьяне Латгале занимались огородничеством и садоводством, но эти виды занятий были развиты слабо, особенно до отмены крепостного права, и не являлись самостоятельными отраслями сельского хозяйства. Толчком к развитию огородничества и садоводства послужило проведение сети: железных дорог, благодаря чему не только улучшились условия: сбыта продукции, но и изменились условия ее производства. Тем не менее и после этого существенных перемен ни в огородничестве,, ни в садоводстве у русских крестьян Латгале из-за их малоземельяг и бедности не произошло. Исключение составляли селения, расположенные в непосредственной близости от городов и где эти виды занятий носили коммерческий характер.

Особенно большой процент огородников в Витебской губернии, как и повсюду в Западном крае, наблюдался среди старообрядцев и евреев, которые арендовали под огороды земли вблизи городов, а нередко и в селах (35). Кроме того, огородничеством занимались староверы-мещане, жившие в предместьях городов (36).

Основная же масса крестьян в огородах размером в полдесятины на надельной земле сажала овощи преимущественно для своих нужд.

Среди огородных культур, выращиваемых в конце XIX — начале XX в., следует назвать белокочанную капусту, брюкву разных сортов (по местной терминологии, калика (37), грыжина (38)), морковь, или баркан (39), свеклу (ботвинье (40), бурак (41)) — желто-красную, круглую, египетскую, рункуль (42) — местный сорт кормовой свеклы, репу желтую, редьку желтую майскую и раннюю черную, огурцы, лук, бобы, мак, ранний картофель, реже редис разных сортов, салат.

Все культивируемые овощи относились к местным традициош ным сортам, что объяснялось отсутствием у русских крестьян Латгале специальных знаний в этой отрасли хозяйства, недостатком хороших семян, а главное — денежных средств. Семена были в основном собственного производства, и лишь немногие крестьяне выписывали их из Риги, Петербурга, Москвы (43). Парниковая высадка ранних овощей почти не практиковалась.

Занимавшиеся садоводством крестьяне выращивали яблоки, груши, меньше — сливы, вишню (вишенье — по терминологии крестьян-староверов), так как эти фруктовые деревья сильнее страдают от зимних холодов, красную смородину, или поречку (44), крыжовник, или, как называли его староверы, ягрист (45), и не только для своих потребностей, но и для рынка. Крупные сады были в ряде русских деревень Малиновской волости Двинского уезда (Б. Барановская, Старый Замок, Липинишки, Васаргалишки, Кру- пенишки, Вагинишки, Бикерниеки, Московская) (46).

Коммерческому характеру садоводства в этих местах содействовала близость их к г. Двинску. Сады до 30 деревьев имелись и у некоторых крестьян Режицкого уезда (Ружипская, Розенмуйж- ская вол.). Отдельные старообрядцы арендовали сады у помещиков (47), а некоторые, наоборот, сами сдавали их в аренду мещанам- старообрядцам (48).

Из сказанного выше следует, что у русского населения в этот период были развиты лишь самые необходимые и возможные в их условиях отрасли земледелия, призванные удовлетворить потребности крестьян в продуктах питания и обеспечить кормом содержащийся в хозяйстве скот. Связь крестьянских хозяйств с рынком была развита слабо.

Цикл весенне-полевых работ в хозяйствах крестьян начинался с подготовки почвы для посева яровых культур. Во второй половине XIX в. при трехпольной системе земледелия этот процесс работы во многом базировался еще на использовании навыков и традиций, которые русские крестьяне унаследовали от своих предков.

В основе этих традиций лежали накопленные эмпирическим путем знания крестьянами свойств почв, природно-климатических особенностей края, а также умение учитывать их взаимодействие. Весь этот веками накопленный практический опыт земледельца нашел отражение в сельскохозяйственном календаре, который строго регламентировал с учетом названных факторов весь цикл работ по проведению пахоты, сева и уборки урожая.

Однако сельскохозяйственный календарь русских крестьян, как и крестьян многих стран мира, отражал не только рационализм, прагматизм земледельца, но и его иррациональные средства, к которым он считал необходимым прибегать для обеспечения своего благополучия. К этим средствам относилась целая система магических обычаев, обрядов, которые были вызваны к жизни верой крестьян в таинственную силу природных явлений.

Нашедшие отражение в календаре сроки весенней пахоты, способы подготовки земли были выработаны крестьянами с учетом прежде всего погодных условий, качества почвы н особенностей вегетационного развития высеваемых культур.

В большинстве мест Латгале все крестьяне начинали пахать (49), как только просыхала земля, и старались окончить эту работу до егорьева дня, т. е. до 23 апреля по ст. ст. Дальнейшая обработка почвы зависела от высеваемых на ней культур. Наиболее тщательно землю готовили и русские, и латышские крестьяне под ячмень и меньше всего под овес, как выносливую и неприхотливую культуру. Если при подготовке почвы под овес, а также под горох ограничивались одноразовой вспашкой и боронованием земли, то под ячмень землю двоили, т. е. пахали дважды и дважды бороновали. Землю под лен пахали один раз, но тщательно разрыхляли, что достигалось двух-трехкратным боронованием. Лен крестьяне считали особенно выгодным сеять на залежных землях, что обеспечивало хороший урожай.

Землю под картофель старались готовить с осени, когда в нее запахивали навоз, весной почву перепахивали, бороновали, после чего высаживали под соху клубни (50). Но большинство русских крестьян за неимением свободных рабочих рук все эти виды работ с некоторыми интервалами проводили весной.

Крестьяне дифференцированно подходили к разным зерновым культурам не только в отношении числа вспашек, но и характера заделывания высеянных семян, от чего зависела их всхожесть. Ячмень, как и большинство яровых культур, почти до конца XIX в. всеми крестьянами Латгале высевался под соху, в то время как рожь сеяли под борону. Сев под соху означал, что посеянные семена закрывали, или опахивали, сохой. Овес также сеяли под соху, посевы гороха сначала заделывали сохой, а затем еще бороновали. Посевы льна заделывались более тщательно, и не сохой, как все яровые культуры, а бороной, при этом по одному и тому же месту проходили дважды.

Важное значение при подготовке почвы под посев имела глубина вспашки. Она зависела от характера почвы, рельефа местности и, главное, экономических возможностей крестьянина. Во второй половине XIX в. русские крестьяне применяли в основном мелкую вспашку в 2—2 1/2 вершка (51) (9—12 см). При такой вспашке меньше обременялся рабочий скот и в общем неплохо взрыхлялся верхний слой почвы. Более глубокая вспашка, которая обеспечивала лучшую кустистость, а следовательно, и урожайность хлебов, большинству крестьян Латгале была недоступна. Глубина ьспашки в 2—272 вершка соблюдалась для всех культур, за исключением картофеля, для него землю вспахивали немного глубже (3—4 вершка). Неглубокая вспашка — характерный признак обработки крестьянских полей многих районов России, в том числе Псковской губернии, частично и Латвии (52).

К началу XX в. глубина вспашки на полях большинства русских крестьян Латгале оставалась в основном прежней.

Способы подготовки земли под посев яровых культур, так же как и задел посевов, существовавшие в прошлом у русских крестьян Латгале, были сходными с таковыми не только у основной массы псковичей, но и у их соседей — белорусов, латышей Латвии и некоторых других народов, что объяснялось идентичностью условий, в которых складывались основные приемы обработки земли у названных этносов (53).

Подготовка земли для посева предусматривала и ее удобрение. Но при трехпольной системе земледелия удобрялась не вся пашня, а лишь та ее часть, которая предназначалась под посев озимой ржи (ею был паровой клин). Таким образом, каждое поле удобрялось один раз в три года. Почти до конца XIX в. основная масса русских крестьян Латгале из-за бедности никаких удобрений, кроме навоза, не употребляла. Более того, большинство из них вследствие малого количества скота в хозяйствах испытывали острый недостаток и в нем.

Для удобрения земли в пределах минимальной нормы (54) на 1 дес. земли должно было приходиться не менее 3 голов крупного рогатого скота (лошадь принимается за 2 головы), средней и максимальной нормы — 4 и 5 голов соответственно (55). Но в русской деревне Латгале как в первой, так и во второй половине XIX в. крестьянских хозяйств с таким количеством скота было немного. Поэтому у большинства крестьян земля получала удобрений значительно ниже минимальной нормы, что, естественно, сказывалось на урожайности.

О количестве удобрений, вносившихся крестьянами на их пашни в первой половине XIX в., дают представление инвентари имений. Как правило, крестьянскую норму удобрений составляли 40 возов навоза (по 15 пудов каждый) на 1 дес. земли (56), что было в 3— 4 раза меньше, чем его вывозилось на помещичьи поля (на 1 дес. земли в имениях приходилось по 125—150 возов тучного навоза) (57).

Не изменилось положение в этом отношении и во второй половине XIX в., так как поголовье скота, как говорилось ранее, у основной массы крестьян не возрастало (58). В Латгале количество навоза, вывозившегося на 1 дес. крестьянской земли, было в два раза меньше, чем в Курземе и Видземе (59).

Крестьяне Латгале, как и Псковщины и многих других районов России, навоз в поле вывозили во время петровского поста толокою (60), так как это была трудоемкая работа, а главное, ее надо было провести в сжатые сроки. Для толоки объединялось несколько хозяев с лошадьми. Приглашались в первую очередь родственники, соседи. Участники толоки должны были вывезти навоз со двора в поле, где его сгружали сначала в небольшие кучи, а затем равномерно разбрасывали по полю для запашки. Обязанности толочан были четко разграничены по полу и возрасту.

У русских, как и у других народов, толока сопровождалась исполнением целого ряда обрядов, которые внешне носили увеселительный характер, а по сути своей восходили к магическим приемам, с помощью которых в древности люди пытались обеспечить плодородие нивы (61). Среди них следует назвать широко распространенный у русских Латгале еще во второй половине XIX — начале XX в. обычай обливания участников толоки, в том числе хозяина и хозяйки, водой. Не ограничиваясь этим, толочане часто затаскивали друг друга в пруд, реку или озеро. В настоящее время смысла обливания водой информаторы уже не знают. Большинство из них в этом обычае видят лишь игровой момент. Но несомненно, что данный обряд — сохранившийся элемент имитативной магии, с помощью которой пытались вызвать дождь, необходимый для хорошего роста хлеба.

Такого же трактования этого обычая придерживался и автор повести «Дом детства», посвященной русской деревне Латгале, Л. Любимов. Описывая обливание во время навозной толоки, он говорит, что это «обычай такой, даже поверье: чтобы рожь лучше росла» (62). Аналогичный смысл вкладывали в него и белорусы, которые считали, что, чем сильнее участники толоки будут облиты водой, тем больше будет дождей и, следовательно, лучшим окажется урожай (63).

К такого рода магии для вызова дождей прибегали в прошлом не только восточные славяне, но и многие европейские народы, правда, магические обряды они чаще, как можно судить по литературе, совершали непосредственно в период постигшей их засухи (64). Большинство же русских крестьян обряды, предназначенные для вызова дождя, приурочивали еще и к определенным моментам сельскохозяйственных работ: русские крестьяне Латгале и их родных мест — к навозной толоке и запашке земли под свой основной хлеб — озимую рожь, некоторые крестьяне внутренних районов России — к окончанию женщинами ткацких работ и к началу сева ярового хлеба (65).

У части населения Латгале (Узульмуйжская, Солуионская вол. Режицкого у., Варковская вол. Двинского у.) обычай обливания водой в толоку связывался не с аграрной, а с животноводческой магией. Обливание водой, так же как и обмазывание друг друга овсяным киселем, в толоку содействовало, по их мнению, увеличению удоев молока. Именно такое толкование обычая обливаться водой и обмазываться киселем было зафиксировано нами в русских деревнях Всхоновской волости Торопецкого уезда Псковской губернии (ныне Куньинский р-н Псковской обл.), а также в Чай- кинской волости Себежского уезда Витебской губернии (ныне Себежский р-н Псковской обл.). Подобным же образом трактуемый обычай обливания водой существовал в прошлом и у латышей Латгале (66). Прибегали толочане и к другим магическим приемам, связанным с заботой об урожае, но они были рано забыты русскими крестьянами Латгале (67).

Существовавшие у русских крестьян Латгале во второй половине XIX в. приемы обработки земли, которые базировались на эмпирически накопленных ими знаниях природных явлений, как можно было убедиться, были довольно примитивными, но достаточно приспособленными к местным условиям. В результате долголетнего опыта крестьяне выработали тот минимум необходимых навыков, приемов для каждой культуры, который обеспечивал возможный в их условиях урожай. Но если в более ранний период, при феодальных формах ведения хозяйства, эта система оправдывала себя, то в условиях капитализма, когда развитие крестьянского хозяйства зависело от требований рынка, она оказалась малоэффективной.

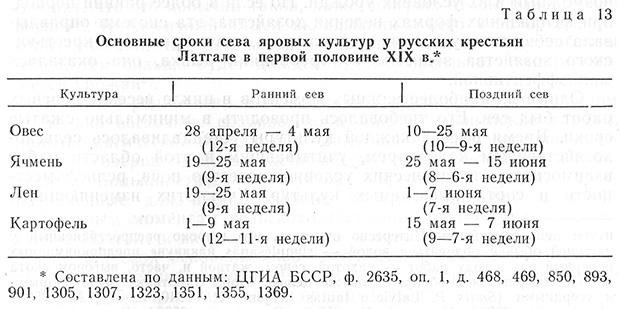

Одним из наиболее важных моментов в цикле весенне-полевых работ был сев. Его требовалось проводить в минимально сжатые сроки. Время высева каждой культуры устанавливалось сельскохозяйственным календарем, учитывавшим в этой области работ взаимосвязь климатических условий, качество почв, рельеф местности и сорта высеваемых культур. Учет этих изменяющихся факторов на протяжении многих десятилетий позволил, тем не менее, установить довольно определенные сроки, отклонения от которых допускались лишь в крайних случаях. Отправной точкой для исчисления срока посева той или иной культуры в сельскохозяйственном календаре русских крестьян Латгале, как это было принято у всех русских земледельцев, а также Белоруссии, являлся ильин день, т. е. 20 июля по ст. ст. Исчисление посевных недель велось от этого дня назад (68). Период сева ограничивался обычно 12-й и 6-й неделями от «Ильи», т. е. длился с конца апреля —- первых чисел мая и по первую половину июня. Календарь предусматривал для каждой культуры ранний, средний и поздний севы, выбор которых зависел от конкретных условий. Сев на 6—7-й неделе, приходившийся примерно на 8—15 июня, считался поздним, а ранний сев выпадал на 10—12-ю неделю (до середины мая). Представление о существовавших у русских крестьян Латгале посевных сроках для основных яровых культур дает табл. 13, составленная нами по данным инвентарей имений первой половины XIX в.

Сравнивая приведенные в таблице посевные сроки яровых культур у русских крестьян Латгале со сроками, соблюдавшимися в свое время крестьянами Псковщины, можно заключить, что существенных расхождений в них не было (69). Даже иногда практи-

ковавшийся русскими крестьянами Латгале так называемый егорьевский сев ячменя, т. е. сев перед егорьевым днем, существовал также и у псковичей (70). Совпадали сроки сева яровых у русских крестьян Латгале, разумеется, и со сроками сева у местного населения Латгале. Лишь несколько отличными были они у латышей остальных историко-этнографических областей Латвии (71).

К концу века посевные сроки у основной массы русских крестьян Латгале почти не изменились, так как неизменными оставались условия, определявшие их.

В пределах установленных сроков особое значение русскими крестьянами придавалось выбору дня начала сева той или иной культуры. В этих случаях крестьяне исходили также не только из эмпирически накопленных ими знаний о влиянии отдельных природных факторов на произрастание хлебов, но и целого ряда магических приемов, примет.

Проведение работ по подготовке почвы к посеву озимых было также строго регламентировано. До петрова дня (29 июня) следовало поднять пар, до ильина дня (20 июля) забороновать, затем перепахать, снова забороновать и сразу же после «богородицына дня» (успенье богородицы 15 августа по ст. ст.) произвести сев.

Проведение сева после 15 августа у многих русских крестьян Латгале считалось лучшим сроком для озимой ржи. Но случалось, что сеяли ее и раньше, даже со спасова дня (6 августа по ст.ст.) (72), хотя знали, что при раннем севе из-за продолжительного вегетационного периода рожь стремительно развивалась в рост, давала хорошую солому, но в ущерб качеству зерна (73).

На Псковщине рожь начинали сеять обычно также с «богородицы». Но на хороших землях и при рано наступившей теплой весне сев производили до или со спасова дня (74).

В Латвии сроки посева ржи были несколько иными, что -объяснялось, вероятно, не столько климатическими условиями, сколько более высоким агротехническим уровнем и наличием качественных сортов озимых хлебов.

Рожь русские крестьяне Латгале сеяли под борону. В низких, сырых местах после бороны проводили еще сохой лехи (75) (борозды) для стока воды. Для сева ржи выбирали ветреный день или, как говорили староверы, с поветерьем (76).

Аналогичных примет, сопровождавших посев озимой ржи, придерживались земледельцы Белоруссии, Латвии (77). Видземские крестьяне, например, при выборе дня для посева ржи учитывали не только наличие ветра, но и его направление. Они старались посеять рожь в день, когда дул северный ветер (78).

Сведения о возделываемых русскими крестьянами сортах основных культур скудны. Во второй половине XIX в. крестьяне Витебской губернии из-за тяжелого экономического положения иг низкого агротехнического уровня хозяйствования продолжали культивировать главным образом местные, в общем малоурожайные, но достаточно приспособленные к климатическим условиям сорта культур. Так, они сеяли в основном мелкий и малорослый,, но скороспелый овес с тонкой кожурой. Улучшенный сорт овса с 'крупным зерном, так называемый одногривец, во второй половине XIX — начале XX в. хотя и был им известен, употреблялся: мало, так как ему был свойствен более длительный вегетационный период и он не успевал в условиях Латгале за лето вызреть, особенно при холодной погоде. Имело значение для крестьян и то обстоятельство, что цены на семена этого сорта овса были высокими.

Во второй половине XIX в. в Витебской губернии, в том числе- и в Латгале, русские крестьяне сеяли 4—6-рядные (число рядов; зерен в колосе) скороспелые сорта ячменя (79). Двухрядный крупнозернистый ячмень стал выращиваться у них много позднее. В Латгале всеми крестьянами культивировался простой, мелкозернистый: сорт озимой ржи. Такие дорогостоящие сорта, как пробштейская, ивановская, кустовка, ваза, крестьяне сеяли мало. Яровую рожь- представляла мелкая и малоурожайная ярица. Во второй половине XIX в. знали и крупнозернистую гессельдорфскую яровук> рожь, но семена ее также стоили дорого, и для простых крестьян она была недоступна. Пшеницу сеяли летнюю и зимнюю. Из сортов озимой пшеницы предпочитали остистую, или по-местному усатую, как наиболее урожайную.

Распространенными во второй половине XIX в. сортами картофеля были скороспелка, белый сахарный картофель, альфа и поздний черный картофель, который хотя и не давал больших урожаев, но отличался хорошими вкусовыми качествами (80).

Из известных двух видов льна — льна-долгунца и льна-куд- ряша в Латгале, как на Псковщине и в остальной Латвии, культивировался лен-долгунец, который использовался главным образом для получения волокна, в то время как лен-кудряш возделывался как масличная культура.

Горох сеяли в основном серый, мелкий и меньше — белый, так как он плохо переносил утренние заморозки.

Перечисленные сорта злаковых, а также стручковых культивировались в прошлом и в остальной части Латвии, но латышские крестьяне, особенно зажиточные, значительно раньше, чем русские Латгале, осуществили переход к более дорогим и качественным сортам, нередко привозимым из-за границы.

Помимо качества почвы, подготовки ее к севу, способов сева и заделки семян, посевных сроков и других моментов важное значение в агротехнике имеет густота посева, т. е. норма высева культур на десятину пашни. Эта норма определяется целым рядом факторов: природно-климатическими условиями, уровнем агротехники, качеством семян и сортов возделываемых культур, а также экономическими возможностями земледельца. Но, несмотря на изменчивость данных факторов, для каждого района с течением времени выработались более или менее устойчивые средние нормы высева.

В Витебской губернии в хозяйствах всех категорий крестьян в первой половине XIX в. на 1 дес. высевалось: ржи — 9—11 пудов, ячменя — 8—10, овса — 11 —12, льна — 3 пуда, картофеля — 100—120 пудов (81).

Указанные нормы считались крестьянами наиболее оптимальными в их условиях; правда, посевы озимого хлеба в 9—11 пудов они считали слишком густыми, но сеять реже боялись, так как мог быть очень низким процент всхожести семян из-за их плохого качества, недостатка удобрений и не совсем качественной обработки земли. Высевать больше нормы также не пытались, ибо тогда хлеб мог бы вырасти слишком густым и полечь. Для овса практиковали более густые посевы — тогда он меньше забивался сорной травой. Если сравнить средние нормы высева хлеба в Латгале с аналогичными данными по Псковской губернии, а также остальной части Латвии, то значительных расхождений не выявляется, что говорит об идентичности условий, влиявших на эти нормы (82). Нормы высева у русских Латгале и псковичей различались лишь в отношении льна. На Псковщине в крестьянских хозяйствах его посевы были более густыми (4—6 пудов), чем з Латгале (83). Считается, что редкий засев льна дает больше семени, но качество волокна при этом снижается. Вероятно, псковские крестьяне, занимавшиеся в тот период производством льна на продажу, в большей степени, чем русские Латгале, стремились, пренебрегая качеством семени, получить как можно больше высококачественного волокна и поэтому, видимо, сеяли лен густо. Крестьяне же Латгале, устанавливая норму высева, исходили из стремления получить не только волокно, но и семя для приготовления масла.

К концу XIX в. средние нормы высева зерна по основным культурам (рожь, ячмень) почти не изменились (84). Некоторые изменения произошли в отношении льна и овса. Высев льна увеличился с 3 до 4,5—5 пудов (85), т. е. крестьяне перешли к более густым посевам его, что говорит о возросшем значении льна как доходной культуры, пренебрегать товарным качеством которой было уже нельзя. Норма высева овса увеличилась с 11—12 пудов в первой половине XIX в. до 12,5—13,5 пуда в конце XIX в.

К севу, как особо важному и ответственному моменту в жизни, крестьяне соответствующим образом готовились: чинили сельскохозяйственный инвентарь, готовили семена, подкармливали к предстоящим работам отощавших за зиму лошадей и т. д. Однако и в этой сфере сельскохозяйственных работ успех дела зависел, по мнению земледельцев, не только от своевременно проведенных подготовительных работ, но и от соблюдения различных обрядов, обычаев, которые были связаны с их древними повериями.

Правда, во второй половине XIX в. у русских крестьян Латгале уже не было того разнообразия магических приемов, сопутствовавших севу, которыми так изобиловала, к примеру, жизнь их соседей белорусов. Это можно, видимо, объяснить особым воздействием старообрядческой церкви на быт верующих, которая всячески старалась искоренить, как она утверждала, «бесовские» обряды, восходящие к язычеству, и заменить их обрядами христианской церкви. Сыграло роль и то обстоятельство, что русские земледельцы Латгале свой труд в хозяйстве сочетали с отхожими промыслами неземледельческого характера, надолго отрывавшими их от деревни.

Несколько колоритнее кажется обрядовая сторона сельскохозяйственных работ в Режицком уезде. Большей сохранности здесь как древних, так и церковных обрядов содействовали, на наш взгляд, два обстоятельства: более слабое, чем в Двинском уезде, развитие капиталистических отношений, сопровождавшееся реорганизацией сельского хозяйства, и отсутствие в прошлом военных поселений, в которых нищета, военная муштра, исполнение работ под наблюдением военачальников способствовали исчезновению самих условий для исполнения сельскохозяйственной обрядности. Так, к концу XIX в. русские крестьяне Латгале уже не знали магических обрядов очистительного характера (например, мытья: в бане накануне сева, присущего всем русским, белорусам), забытыми оказались и многие обычаи запретного характера, за исключением таких незначительных, как, например, запрет давать, накануне сева что-либо взаймы соседу, чтобы не передать вместе с этим удачу (86), зажигать огонь, топить печь перед началом сева, чтобы злаковые культуры не поразила головня. К числу исчезающих во второй половине XIX в. древних обрядов следует отнести обычай начинать сев озимого хлеба семенами, к которым примешивали намолоченные зерна или из первого сжатого снопа ржи, освящавшиеся к тому же верующими в моленной (87), или из прошлогоднего венка, который плели из ржаных колосьев по окончании жатвы (88). Зерна из венка всыпали в семена украинцы и белорусы (89).

Несколько строже во второй половине XIX в. соблюдался русскими крестьянами древний обычай, носивший охранительный характер. Согласно существовавшему у них поверью, нельзя было начинать сеять одновременно с соседом по полосе, так как один хозяин мог «насеять» на другого и таким образом отвлечь будущий урожай на свое поле. Это приводило к тому, что каждый стремился начать сев незамеченным, тайком. Но так как практически это сделать было трудно, то возник обычай прекращать работу при неожиданно появившемся на соседней полосе сеятеле и выжидать, пока он не закончит сев. При этом крестьянин высыпал семена на землю, ставил лукошко кверху дном, садился на него и делал вид, что закончил сев. И только после окончания работы соседом он мог продолжить свою.

Территориально обычай начинать сев незамеченным выходил за пределы Латгале. Он существовал у староверов всей Витебской губернии, прибегали к нему в прошлом и белорусы северо-восточ- ных областей (90). Правда, у белорусов существовало отличие в приемах предотвращения «зла», якобы наносимого приходившим сеяте- .лем. Если в Латгале начавший первым сеять хозяин при появлении .другого сеятеля прерывал работу и садился на перевернутое лукно, то у белорусов было принято при этом перематывать на ногах онучи так, чтобы конец онучи, прикрывавший пяту, теперь приходился на пальцы. В некоторых местах в подобной ситуации бросали в сеялку поверх семян три горсти земли и продолжали сеять, лнепча заклинание, чтобы у соседа, который пришел вторым, ростки ржи пробивались вниз, а корни росли вверх. В таком случае .неурожай должен был обратиться на ниву последнего (91).

Обычай начинать ту или иную сельскохозяйственную работу тайком от людей с целью сохранения урожая был в прошлом общим для ряда славянских народов. Известно, например, что по- ,ляки тайком от соседей перевозили с поля первый воз хлеба, исполняя эту работу вечером или даже ночью, когда все спали (92).

Вера в возможность того, что один хозяин мог отвлечь урожай на свое поле с нивы другого, существовала в прошлом также у .латышских крестьян. Но латышские обычаи, вызванные к жизни этими верованиями, несмотря на их общий характер с описанными выше русским и белорусским обычаями, имели свои нюансы. Так, например, латышский крестьянин для предотвращения «отсева» переворачивал не сеялку, а мешок с семенами (93).

Несмотря на внешние различия обычаев русских, белорусских и латышских крестьян, суть их была общей. В действиях переворачивания в одних случаях сеялки с зерном, в других — мешка с зерном, в третьих — онучи на ноге был скрыт прием имитатив- ной магии, предотвращающий проращивание зерна в неправильном направлении, которое неизбежно случалось, по верованиям крестьян, при одновременном засевании пашин несколькими крестьянами.

К началу XX в. у большинства русских крестьян Латгале, и в первую очередь крестьян-отходников, на мировоззрение которых оказывал влияние городской пролетариат, этот обычай был уже изжит. У верующей же части крестьян его заменил церковный ритуал, состоявший в молитве, которую читали перед началом сева,, как, впрочем, и всяким другим сколько-нибудь значительным: делом.

Показателем производительности земледелия является урожайность культур. В силу скудости почв Латгале, малоблагоприятных, климатических условий, отсталой техники обработки земли, невозможности соблюдения нужных норм высева и, часто, сроков; сева и жатвы, нехватки удобрений и использования примитивных сельскохозяйственных орудий урожайность крестьянских полей: была низкой как в первой половине XIX в., так и после отмены крепостного права. И только в самом конце XIX — начале XX в., и в первую очередь в хозяйствах зажиточных крестьян, где значительно улучшилась обработка земли, урожаи несколько возросли.

Как видно из инвентарей, в первой половине XIX в. средний: урожай как озимых, так и яровых у крестьян большинства помещичьих имений составлял в основном сам-3. И только в отдельных имениях, с более плодородными землями, показатели урожайности были несколько выше (94). Имеющиеся в некоторых инвентарях сведения о средней за десятилетие урожайности также подтверждают низкую производительность крестьянских хозяйств. Так, например, у крестьян имения Андрепно Режицкого уезда средняя' урожайность озимых и яровых хлебов за 10 лет (с 1837 по 1846 г.) составляла сам-3 ’/г, картофеля — столько же, а в имении Доротполь того же уезда — соответственно сам-4, сам-31/2 и сам-З' 1/2 (95)

По данным РГО 70-х гг. XIX в., в большинстве волостей Режицкого и Люцинского уездов урожай составлял в среднем сам-

3—4 для озимых и сам-2—3 для яровых (96), что говорит об устойчивости показателей урожайности. Объяснялось это тем, что урожайность по-прежнему зависела от количества скота в хозяйствах, а его в бедняцко-середняцких дворах не прибавлялось. Несколько выше в 70-е гг. была урожайность у крестьян Варклянской волости Режицкого уезда (в среднем сам-5), Бальтиновской и Эверемуйж- ской волостей Люцинского уезда (сам-5—6, сам-4—7) (97). Но здесь основную массу крестьян составляли мелкая шляхта и латыши,, переселенцы из Видземе, которым была присуща более высокая культура земледелия. В Динабургском уезде урожай определялся в среднем в 4 зерна (98), но относительно Малиновской волости, где было сосредоточено главным образом русское население (бывшее военное поселение), говорилось, что «урожаи здесь низкие, так как поля истощены за неимением навоза» (99). Данные РГО в основном совпадают с показаниями информаторов. По их утверждению, хорошим считался урожай, который превышал высев в 4—5 раз, но такой урожай был не всегда и не у всех хозяев (100).

В целом показатели урожайности в Латгале по сравнению с таковыми в остальной части Латвии и 50 губерниях Европейской России были самыми низкими, и Витебская губерния входила в число губерний, в которых при средних урожаях хлеба не хватало на весь год (101). Запасов ржи на новый посев почти ни у кого из крестьян (малоимущих и средних) не оставалось, и обсеменение производилось всегда семенами нового урожая. В таких случаях неурожай настоящего года мог пагубно сказаться и на урожае следующего года (102).

Уборочные работы у многих русских крестьян Латгале начинались при благоприятных погодных условиях (при теплой весне и теплом лете) с ильина дня, т. е. 20 июля по ст. ст. Первым начинали убирать озимый хлеб. Страда продолжалась обычно до «бо- городицына дня» (15 августа по ст. ст.). К этому времени сжатый хлеб должны были уже свезти с поля. С окончанием жатвы ржи почти сразу же приступали к уборке ярового хлеба. Очередность уборки каждой из яровых культур определялась временем их созревания. Первым поспевал, как правило, ячмень, и к середине или 20-м числам, а иногда к концу августа его успевали убрать. Затем наступала пора теребления льна. Это происходило также в августе. При раннем севе уборку льна начинали в первых числах месяца, при позднем — в конце его. Последними (в начале сентября) чаще всего убирали горох, овес и тем завершали уборку яровых хлебов, после чего готовились к копке картофеля. С уборкой картофеля и огородных овощей в октябре кончались уборочные работы на полях. Но это не означало окончания всего цикла сельскохозяйственных работ. Он завершался лишь с наступлением зимы, после молотьбы хлеба и обработки льна.

Жатва, как и сев, у русского, а также у многих европейских народов сопровождалась целым комплексом обрядовых действий, отличавшихся особым разнообразием и красочностью оформления. Это вполне понятно, так как в жатвенных обрядах нашли отражение, с одной стороны, радость, ликование земледельца в связи с окончанием сбора урожая, а с другой — забота об урожае будущего года.

Но, несмотря на то значение, которое придавалось этим обрядам, к концу XIX в. у земледельцев многих европейских народов жатвенная обрядность начала постепенно отмирать, забываться и вместо целого комплекса дожинального (или дожинного) обряда •сохранились лишь отдельные его элементы. Это в полной мере относится, как ни странно, и к русским старожилам Латгале, быт которых отличался, как известно, особым консерватизмом. Практицизм русских крестьян Латгале в делах, прямо связанных с хлебом, его своевременной и качественной уборкой, диктовался, видимо, особыми условиями, в которых они находились, — частыми недородами, нехваткой у малоземельных крестьян рабочих рук в связи с отходом работоспособных мужчин в города на заработки, постоянной нуждой.

Процесс отмирания коснулся у них обрядности, связанной как с началом жатвы, так и с ее концом.

Из зажимного обряда, т. е. обряда, относящегося к началу жатвы, в Латгале на рубеже веков русскими крестьянами, но далеко уже не всеми, соблюдались лишь некоторые элементы ритуала, связанного с первым снопом ржи. Зерна из этого снопа одни крестьяне подмешивали в семена, так как они, по их мнению, обладали особой силой, другие варили из них кашу (иногда для нее употребляли даже недозрелую, зеленую рожь), отведав которой приступали к основной жатве. Вера русских женщин Латгале в делительную силу первого снопа породила у них обычай опоясывать стеблями из него спину, чтобы она не болела во время жатвы. Однако обычая украшать первый сноп ржи, торжественно нести его в дом, а также других относящихся к нему ритуалов у русских Латгале в конце XIX в. уже не прослеживалось. Но и перечисленные элементы не являлись особенностью зажинного обряда, свойственного только им. Они были характерны для всего русского, а также для многих славянских и других европейских народов (103).

Жатву озимого хлеба было принято завершать устройством дожинок, или пожинок — в Латгале (104). Пожинки в той форме, которая соблюдалась русскими Латгале во второй половине XIX в., представляли собой коллективную взаимопомощь соседей (женщин) при уборке хлеба. В большинстве случаев жницы (в Латгале :жнейки) шли на пожинки без приглашения хозяина, сговорившись лишь между собой. Завершив уборку хлеба, жницы с пожинными песнями отправлялись с поля к хозяину, который в знак благодарности за помощь угощал их. Непременным блюдом на пожинках была яичница, или, как ее называли некоторые старожилы, се- лянка (105), а также каша, блины.

Магическую часть дожинального обряда у русских крестьян Латгале, как у всех русских, а более широко — у восточных славян, латышей и других европейских народов, составлял ритуал с оставляемым несрезанным последним снопом ржи, так называемой пожинальной бородой, в зерна которой, по убеждению земледельца, переходила плодородящая сила земли. Чтобы вернуть эту силу земле, надо было выполнить над бородой ряд ритуальных действий. У разных народов, как и у различных локальных групп русских, эти действия носили различный характер, так же как неодинаковыми были и их набор, структурная организация и мотивированность.

Собранный полевой материал, который, к сожалению, оказался весьма скудным из-за плохой сохранности обряда, позволяет предположить, что у русских крестьян Латгале, в отличие от других групп русских, ритуал с последними колосьями существовал в самой простой форме. Бороду как таковую они не делали, в конце жатвы на поле оставляли на некоторое время несжатыми последние стебли с колосьями, обходя их кругом, для того чтобы был спор (спорина) на будущий год (106). Этого обычая придерживались и при уборке огородных, садовых культур, для чего оставляли в земле или на дереве несколько плодов. Не существовало у русских крестьян Латгале и ритуала посвящения этих колосьев, что было принято у большинства русских (107), так же как, видимо, не было (во всяком случае, не сохранилось в памяти) и самого названия «борода». Завершались пожинки у русских Латгале срезанием последних стеблей хлеба и плетением венка, иногда еще и пояса„ которые вручались хозяевам нивы. Обычай изготовления венка, пояса являлся стабильной, повсеместно распространенной и сохранявшейся вплоть до XX в. частью дожинального обряда русских Латгале.

Гораздо слабее прослеживался в конце века другой ритуал дожинального обряда — оплетание жницами после жатвы серпов соломой, колосьями, цветами и перебрасывание их через голову. Оплетая серпы, одни жницы как бы вознаграждали их этим за тог что они не порезали им руки во время жатвы, другие верили, что у них благодаря этому будут коровы рогатыми.

Сравнение воспроизведенного нами в самых общих чертах дожинального обряда русских крестьян Латгале с аналогичными описанными в литературе обрядами других локальных групп русских (108) позволяет утверждать, что он существенно отличался от последних как по набору элементов, так и по их структурной организации в обряде. Например, от дожинального обряда русских северных и северо-восточных районов страны обряд старожилов Латгале отличался тем, что в нем отсутствовали ритуалы изготовления «постели с шапкой», последнего снопа, акты изгнания из жилища насекомых и кувыркания по ниве (109). Правда, отдельные элементы из перечисленных выше обрядов у них наблюдались, но совершались они или самостоятельно, не будучи приуроченными к дожинальному обряду, или несли другую мотивировку. Так, например, совершаемый русскими Латгале акт кувыркания приурочивался не к жатве, т. е. к осени, а к весне, когда раздавались раскаты первого грома или когда видели прилет первого аиста, по-местному ботьянаи (110), и делали это не с целью обеспечения урожая на будущий год, как в случаях, когда данный акт являлся составной частью обряда, а с медико-профилактической: чтобы не болела спина (111). При этом кувыркались, или, как говорили в Латгале, кулялись, кулигались (112), и молодые женщины, и парни. Как самостоятельный акт кувыркание у русских бытовало на довольно широкой территории, но, к сожалению, точные границы ее не определены. Известно только, что такой обычай существовал в Вологодской, Ярославской и Псковской губерниях, а также у части украинцев (113).

Не прослеживалось в дожинальном обряде русских Латгале и черт, типичных для юго-западного или южного вариантов обряда (помещение хлеба и соли возле пожинальной бороды, прополка бороды, пригнетание ее колосьев к земле и т. д.). Но в их обряде проступали черты, объединяющие его с белорусско-украинской жатвенной обрядностью. К ним прежде всего следует отнести обычай оплетания после жатвы серпов (114) и обычай плетения венков, поясов, о которых говорилось выше. Но эти элементы, видимо, нельзя считать исключительно белорусско-украинскими. Исследователями установлено, что плетением венков оканчивалась жатва не только на белорусско-украинской территории, но и в части (правда, весьма ограниченной) районов русского юга (115) и, по нашему предположению, в ряде мест русского запада. Обычай же оплетать серпы (как отдельный, без сопровождающих его ритуалов акт) у русских наблюдался в районе Пскова, частично в Московской губернии и в некоторых других районах! (116). Со псковским у русских Латгале совпадал один из вариантов интерпретации этого ритуала («чтобы коровы были рогаты» (117)), второй же («что не порезал руки») был близок к ритуалу, принятому в Московской губернии (118). В то же время рассмотренные элементы роднили дожинальный обряд русских Латгале с таковым у латышей, и это прежде всего относилось к ритуалу плетения венков, который, в; отличие от обычая украшать серпы, наблюдавшегося у латышей только Латгале, прослеживался на всей территории Латвии (за: исключением, однако, Курземе, в отношении которой нет данных о дожинальном обряде). Но и Латвией не ограничивался ареал обычая плетения дожинальных венков, он захватывал территорию, на которой жили литовцы, западные славяне, немцы и венгры (119).

Ограниченность бытования данного обычая у русских и широкое распространение его среди белорусов и украинцев, которые имели непосредственные контакты с западными славянами, а через них — с западными неславянскими народами, наводит на мысль о появлении его у восточных славян с запада. Но в общем это требует специального исследования. В целом дожинный обряд, латышских крестьян, несмотря на указанные общие элементы, отличался от русского. Прежде всего в латышском обряде четко проявлялась идея олицетворения плодоносной силы земли, что его больше объединяло с обрядами западно-европейских народов. Анимистические представления латышей конкретное выражение находили в образе некоего живого существа, называемого юмисом. С ним и с последними колосьями, в которых он прятался, и были связаны основные ритуальные действия латышского дожинного обряда (120). Как видно из сказанного, общими у русских и латышей являлись лишь отдельные ритуалы обряда.

В заключение следует сказать, что, несмотря на установленные факты, судить о типе и происхождении дожинального обряда русских Латгале преждевременно, тем более что в литературе отсутствует описание как северо-западного и западно-русского вариантов обряда вообще, так и псковского в частности. Можно лишь констатировать, что жатвенная обрядность их не содержала в себе всех черт ни северно-русского, ни южно-русского обряда.

С дожинальным обрядом русских крестьян Латгале, как и всех восточных славян, а также латышей тесно был связан обычай устройства на ржаной ниве так называемых заломов, с помощью которых якобы причиняли вред людям (121).

Заломы, по мнению русских старожилов, делали женщины- колдуньи на ржаном поле, скручивая вместе несколько колосьев, заламывая и пригибая их к земле, т. е. так же, как многие русские делали пожинальную бороду, приносившую добро людям. Хозяйке нивы, жнице достаточно было прикоснуться к залому или, не заметив, сжать его, чтобы обречь себя на страдания от болезни, во время которой человека «ломало», «скручивало», «выворачивало» глаза.

Существовала у старожилов Латгале вера в порчу, передачу болезней и через ржаные заломы, подбрасываемые к порогу дома (122).

По сообщению информаторов, у русских старообрядцев совершались обряды с заламыванием ржи и с другой целью — отобрания чужого урожая. Их исполняли также женщины-колдуньи, но чаще в ночь на Иванов день. Следует отметить, что этот момент — вера в активные действия колдуний и прочих злых сил, от которых надо было охранять себя, семью, жилище, посевы и скот, в канун Иванова дня — был общим для всех славянских народов (123); верили в возможность причинения зла колдуньями в Иванову ночь и латышские крестьяне (124).

Чтобы обезвредить залом, лишить его действенной силы, надо было во время жатвы оставить нетронутой полоску заломленной ржи. Иногда, чтобы «отделать» (обезвредить) залом, приглашали знахаря, который сжигал залом на корню. В некоторых местах Латгале (у русских) знахарь на поле сжигал ступицу от колеса телеги вместе со срезанным заломом, т. е. поступал так, как было принято у крестьян Костромской губернии, когда хотели иссушить колдуна, сделавшего, правда, не залом, а пережин (срез колосьев) (125). У староверов деревень Рачино, Жидино Малиновской волости Двинского уезда, для того чтобы обезвредить залом, знахарь выкручивал его из земли с помощью осиновых вилок (126) и наматывал на ось колеса телеги, а затем ездил на ней до тех пор, пока не перетиралась солома, в результате чего колдуна «вертело», «крутило» так, что он был не в состоянии уже причинять людям зло.

«Обнаруживали» в прошлом латгальские старожилы на своих нивах кроме заломов и прожины в виде тянувшихся с угла на угол ржаного поля черных из-за якобы срезанных колосьев тропинок. По верованиям крестьян, с помощью прожинов колдуны также отбирали урожай в поле. Делалось это тоже в ночь на Иванов день. Подобный способ отбирания урожая — явление, присущее в прошлом всем русским крестьянам, в том числе и псковским. Веру в магическую силу заломов отдельные исследователи связывают с существованием в древности обычая, когда старшие рода, оберегая от людей хлеба в поле в период их созревания, накладывали на него табу. Заломы же, завязанные определенным образом вокруг поля, предостерегали тех, кто раньше времени попытался бы сжать хлеб. Впоследствии охранительная функция заломов трансформировалась в сознании людей и приобрела значение колдовского знака, якобы наводящего на людей порчу (127).

Итак, мы рассмотрели цикл работ русских крестьян Латгале, связанных с их основной отраслью хозяйства — земледелием. Изложенный материал позволяет заключить, что в системах земледелия, агротехнических приемах и трудовых навыках, применявшихся русскими старожилами во второй половине XIX в. при обработке земли и возделывании ведущих у них культур, было много рутинного, архаичного, уходящего своими корнями в далекое прошлое. Об этом же свидетельствует и тот факт, что русские земледельцы, находившиеся в зависимости от непонятных для них сил природы, в своей практической деятельности большое значение в этот период придавали не только церковным, но и различного рода магическим обрядам, восходящим к язычеству. Вся эта архаика, надо полагать, была вынесена с территории, откуда родом были русские пришельцы.

Возможность использования усвоенного от предков сельскохозяйственного опыта в новых местах поселения была обусловлена сходными природно-климатическими условиями, близостью земледельческой культуры пришельцев к культуре местного населения Латгале. Но главная причина низкого уровня земледелия крылась в социально-экономическом положении, в котором оказалось большинство русского крестьянства в Латгале.

Распространению более совершенных приемов земледелия в крестьянских хозяйствах мешали малоземелье, крепостническая система хозяйства, а после отмены крепостного права наличие большого количества его пережитков, остатков барщинного хозяйства — отработок, сервитутов, чересполосицы, в отдельных районах — общинной формы земледелия, а также высоких выкупных платежей, налогов. И только к концу XIX — началу XX в., с развитием капитализма, в хозяйстве зажиточных русских крестьян, в основном бывших государственных крестьян, вышедших на хутора, арендаторов, стали вводиться более усовершенствованные приемы земледелия. Прежде всего в хозяйствах указанных групп крестьян начался переход от трехпольной к более сложным системам земледелия — четырехпольной с травосеянием, а иногда и многопольной. В этот же период улучшаются обработка и удобрение почв, что достигается введением новых, усовершенствованных орудий труда и использованием искусственных удобрений. С появлением пружинных борон землю стали не только пахать, бороновать, но и лущить. Кроме того, начали практиковать для яровых культур вспашку земли с осени под зябь, там, где требовалось, вместо двоения — троение земли и т. д. При подготовке глинистых почв к посеву после пахоты проходили по полю с впряженным в лошадь катком для разбивки комьев засохшей глины. Улучшился и задел семян. После посева землю прибивали круглыми гладкими катками, от чего земля меньше сохла и ее поверхность становилась ровной, более удобной для уборки урожая. Наряду с естественными стали использоваться искусственные удобрения:

калийная соль, суперфосфат, туки. Впервые стала практиковаться подкормка земли под яровые культуры.

Накопление агротехнических знаний, введение новых, улучшенных сортов культур потребовали совершенствования сельскохозяйственного календаря, изменения сроков проведения посевных и уборочных работ. Все эти новшества положительно сказывались на урожайности полей. Но отступление от многовековых традиции в области земледелия происходило, как было замечено, только у состоятельной части русских крестьян Латгале. Основная же масса русских земледельцев, которую составляли малоземельные крестьяне, придерживались, как уже говорилось, в своей практике традиционного опыта. Но в этой социальной группе русских, для которой был характерен высокий процент отходников в города на заработки, быстрее происходил процесс отмирания религиозных верований, отказа от церковных обрядов и магических ритуалов, которыми сопровождались отдельные циклы сельскохозяйственных работ.

Использовавшиеся русскими старожилами Латгале традиционные трудовые приемы, навыки в этнографическом отношении были очень близки к соответствующим приемам и навыкам земледельцев западно-русской (особенно Псковской губернии), частично — средней и северно-русской полосы России. Особенно показательны в этом плане календарная обрядность и сельскохозяйственная лексика русских Латгале.

Следует также отметить, что в традиционной агрокультуре населения указанного ареала наблюдались явления, общие не только с агрокультурой восточных славян, и в первую очередь белорусов,, но и других соседних народов, особенно латышей, литовцев, эстонцев, что объяснялось идентичностью условий, влиявших на ее выработку, тесными хозяйственными и бытовыми контактами, которые существовали между этими народами.

Каждой системе земледелия соответствуют определенные сельскохозяйственные орудия. Так, при подсеке применялись одни типы орудий, при трехпольной системе — другие, более совершенные.

Основным пахотным орудием при трехпольной системе земледелия у многих народов, в том числе и у русского, являлась соха. Применялась она и в Латгале как русскими крестьянами, так и местным латышским населением. По утверждению специалистов, простота устройства, легкость, дешевизна сохи, наконец, возможность использования ее для выполнения многих других, а не только пахотных работ делали этот тип древнейшего пахотного орудия

универсальным в крестьянском хозяйстве. Устойчивости ее бытования способствовали также и социально-экономические причины — бедность, малоземелье крестьян и сохранявшаяся длительное время мелкополосица (128).

Соха, использовавшаяся русскими крестьянами Латгале, совсеми ее конструктивными особенностями почти не отличалась от сохи крестьян средней полосы европейской части России, северо- восточной Белоруссии, а также восточной Латвии. Двухлемешная соха с перекладной полицей, но с некоторым своеобразием в; формах, размерах и пропорциях отдельных ее частей была распространена и в остальных историко-этнографических областях Латвии, частично в Литве и Эстонии. Сходство в устройстве сохн на столь обширной территории и у разных этнических общностей является результатом сходства условий, в которых складывался данный тип земледельческого орудия.

По своему виду соха всех крестьян Латгале относилась к сохам с перекладной полицей, или отвалом (отвал можно было переставлять с одного сошника на другой). По числу сошников это. была двухлемешная соха, а по их форме — так называемая коло- вая соха, имеющая сравнительно длинные и узкие, в отличие от перовой, сошники. По устройству корпуса соха русских крестьян. Латгале относилась к сохам, которые в литературе принято называть корешными. У этого вида сох рассоха устанавливалась- между двумя поперечными перекладинами — вальком, или рогалем, и корцом (общелитературные названия), а оглобли прикреплялись к вальку (рис. 3). По конструкции же управляющей и: тяговой частей соху русских, как и остальных крестьян Латгале, можно отнести, согласно терминологии составителей «Историкоэтнографического атласа Прибалтики», к сохам с низким положением рукоятки и короткими оглоблями (129). Касательно сохи русских Латгале своеобразие проявлялось, пожалуй, только в терми- .нологии, употреблявшейся для обозначения ее частей.

Для основной рабочей части корпуса сохи — рассохи с насаженными на нее железными лемехами русские Латгале употребляли термины лемешница и лемех (130) (псковские названия — лемесница, плотиво, плотивина и лемех, или лемеш (131)), для отвала, делавшегося в виде железной лопаточки на деревянной рукоятке, — присох (132) и для оглоблей примерно в 1/2 м длиной — обжи (133).

Перекладины, между которыми устанавливалась лемешница, назывались по-разному: верхняя перекладина, концы которой служили ручками, — рогачом (134), ручками (Корсовская вол. Люцинского у., частично Режицкий у.), нижняя — подрогачником или корцом (135) (псковские названия — подрогачник (136), корец, коречек).

Несколько разных названий у русских крестьян Латгале прослеживалось и для обозначения подвоев, т. е. двух сложенных крестообразно металлических, а в более ранний период — деревянных или витых из веревки прутьев, необходимых для более прочной установки лемешницы и для регулирования глубины вспашки, а также для укрепления отвала. У подавляющего большинства староверов Латгале подвои назывались землянками, а у православного населения Люцинского уезда — тягами, натягами, подтяжками (137), матюгами или матиками, т. е. терминами, которые были характерны для населения многих районов Псковской губернии (138). Укоренению у староверов Латгале термина землянки могли; способствовать выходцы из Тверской, Новгородской губерний, не исключено, что и из Псковской губернии (Торопецкий у.), где он был зафиксирован исследователями (139). Этот термин был распространен и в северо-восточной Белоруссии (140).

Приведенная терминология сохи, как следует из сказанного* была типична для вполне определенной территории. Она была распространена в основном в губерниях, составлявших западно- русский регион, и в первую очередь в Псковской, юго-западной: части Новгородской и на западе Тверской губерний, в лексике населения которых прослеживались также следы общности с лексикой белорусского и латышского народов. Бытование ее в Латгале связано, надо полагать, с пришельцами из западно-русских районов.

Весьма архаичным типом орудия, используемого во второй: половине XIX в. русскими крестьянами Латгале, являлся резак. Его применяли для подъема задерненных участков земли, или, как говорили староверы Латгале, дервана (141). По конструкции резак: напоминал однолемешную соху с ножом и без отвала. Этот вид орудия был распространен, видимо, на той же территории, что и двухлемешная соха с перекладной полицей. Во всяком случае, имеются сведения о его бытовании в северо-западных областях России, северо-восточной части Белоруссии и в Латвии (142).

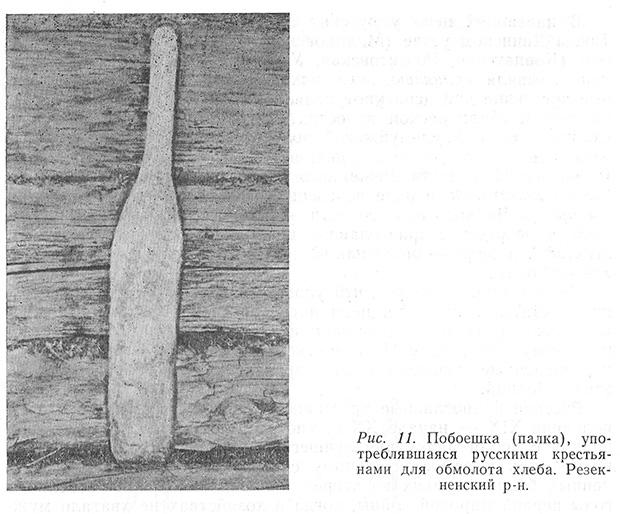

До 60—70-х гг. XIX в. русские крестьяне Латгале для обработки земли употребляли еще два вида старинных орудий, одно из которых по своему происхождению было связано, как и резак, с лодсечно-огневой системой земледелия. Это был простейший вид рычага — жердина с заостренным концом, называвшаяся вагой (143). Ею выкорчевывали предварительно окопанные пни. Вторым видом ручного орудия, употреблявшегося в прошлом также многими народами, у русских Латгале был деревянный молот с длинной ручкой. Им разбивали глыбы земли. По мнению исследователей, этот вид орудия, характерный преимущественно для северных районов страны, был связан исключительно с пашенным земледелием, так как крупные глыбы моглн образовываться только при вспашке земли сохой или плугом (144). Используемые в Латгале названия для этого молота — побоешка, ковка, тукмач — также были связаны с вполне конкретной территорией (145).

В конце XIX в. в зажиточных хозяйствах, связанных с рынком, описанные выше орудия для возделывания почвы как малопроизводительные выходят из употребления, их заменяют более совершенные орудия труда: железные плуги, рубчатые катки с упряжью в одну лошадь (для разбивки комьев земли), которые в помещичьих имениях Латгале применялись уже в первой половине XIX в. (146)

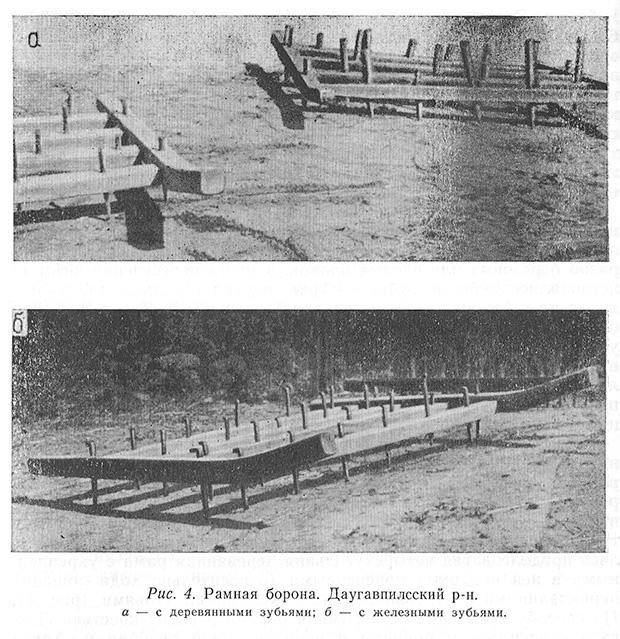

Для рыхления и перемешивания земли после вспашки, заделки семян русские крестьяне Латгале во второй половине XIX в. использовали также малопроизводительные орудия труда. Ими были деревянные бороны (147), представленные тремя типами: суковатками, плетеными и рамными боронами.

Наиболее древним типом бороны, которая своим происхождением была связана с подсечной системой земледелия и которую еще можно было встретить в этот период у русских Латгале, являлась борона-смык. Авторы атласа Прибалтики относят ее к типу борон-суковаток. Борона-смык делалась из нескольких расколотых вдоль и связанных вместе еловых брусков, или, по местной терминологии, смычин, снарвин (148), с сучьями, служившими в бороне зубьями. Это была длиннозубая (длина зубьев, не менее 30— 60 см) борона-смык. Такие бороны в прошлом были известны многим народам лесной зоны Северной и Восточной Европы (149), занимавшихся подсечным земледелием. Предшествовавший ей вид — суковатка-вершалина, которая представляла собой верхушку елового ствола с обрубленными до определенной длины сучьями, у русских Латгале к концу XIX в. не сохранился, но о том, что такая примитивная борона существовала ранее, свидетельствует оставшееся в памяти информаторов ее название — верховка (150).

Более совершенной конструкцией отличались плетеные и рамные бороны, характерные для постоянных полей паровой системы земледелия. Плетеная борона делалась из сложенных крестообразно березовых или еловых планок, в места пересечения которых вставлялись дубовые зубья — суки, переплетавшиеся для укрепления их в бороне (отсюда название) орешником. Такая плетеная борона состояла из 4—5 рядов планок. Оглоблями в ней служили удлиненные боковые жерди, к которым привязывались постромки, вследствие чего она относилась к боронам (по терминологии атласа Прибалтики) с неподвижной тяговой частью. Данный вид плетеной бороны был известен помимо русских латышам Земгале и Латгале, литовцам северной и северо-восточной Литвы (151).

Преобладающим типом бороны у русских крестьян Латгале во второй половине XIX в. являлась рамная борона, появление которой связано с реорганизацией крестьянского хозяйства, вызванной развитием товарно-денежных отношений. Подчинение хозяйства интересам рынка потребовало более производительных орудий труда. Основной конструктивной частью этого типа борон являлась продолговатая четырехугольная деревянная рама с укрепленными в ней четырьмя поперечными (относительно хода лошади) перекладинами с деревянными или железными зубьями (рис. 4). По способу крепления тяги рамная борона русских крестьян Латгале относилась к боронам с неподвижными оглоблями. Ареал такой бороны во второй половине XIX в. — западно-русские области, северная Белоруссия, северная и восточная части Латвии, южная Эстония (152). При переходе к многопольной системе земле-

делия этот тип бороны в конце века у зажиточных крестьян заменяется пружинной бороной и культиватором, который русские Латгале называли трапаком, а русские Литвы — драпаком.

Набор традиционной, довольно примитивной сельскохозяйственной техники, используемой для обработки почвы, дополняла орудия ручного сева, представленные во второй половине XIX — начале XX в., как и ранее, только одними плетеными лукошками,, или севалками. Лукошко, сплетенное из соломы и лозовых прутьев, русские крестьяне Латгале называли лукном, а более архаичное из луба (лыка) — лубком. Круглую по форме «севалку» сеятель подвешивал на шею с помощью полотенца или ремешка„ продетого в имеющиеся у нее ушки. Других способов ношения: сеялок в Латгале не знали. Сев производился одной (обычно правой) рукой, вразброс. Употребление плетенных из разных материалов сеялок наблюдалось в прошлом также у многих народов Восточной Европы.

Линию падения зерна во избежание огрехов отмечали вешками, или лехами (153), — пучками кулевой соломы, иногда же просто чертой, проводившейся ногой. Выполнял эту работу человек (обычно кто-нибудь из детей), шедший за сеятелем. Маркирование засеваемой сеятелем полосы пучком соломы было характерно также для латышей и литовцев.

Из не менее архаичных, малопроизводительных состоял во второй половине XIX — начале XX в. у большинства русских земледельцев Латгале и комплект орудий, предназначавшихся для уборки урожая. В него входили серп и коса. Как видно из инвен- тарей, серпом в первой половине XIX в. жали рожь, а также яровые культуры. Косой косили гречиху, горох (154). Но во второй половине XIX в. яровые ячмень, овес чаще уже косили косой; серпом продолжали убирать лишь озимую рожь. Использование серпа для уборки хлеба еще в начале XX в. можно объяснить только отсталостью крестьянского сельского хозяйства. Но малопроизво- дительность в данном случае компенсировалась более тщательной уборкой хлеба, что достигалось при работе серпом.

Серп, употреблявшийся русскими крестьянами Латгале, относился к типу, который, по классификации этого вида орудий у русского народа, назван новгородским (155). Во-первых, это был серп не с гладким, а с зазубренным лезвием на рабочей стороне. По форме изгиба ножа он относился к серпам продолговатой, несколько сплющенной формы и с чуть скошенным свободным концом лезвия. В этом состоял второй отличительный признак данного типа серпа. Помимо этих общих признаков серп русских Латгале был сходен с новгородским и в деталях: по положению рукоятки относительно клинка, высоте дуги лезвия по отношению к ее основанию, положению вершины дуги лезвия. Об этом можно судить по размерам серпов. Основание дуги латгальского (русского) серпа составляло 25—30 см, высота дуги — 9—11 см, а ширина лезвия — 2,5—3 см (рис. 5).

Но ареал данного типа серпа в Русском государстве не ограничивался территорией, давшей ему название, а был значительно шире. Более того, он включал территории не только русского, но и ряда других народов. Серпом данной формы пользовались ла-

тыши Латвии, белорусы, крестьяне некоторых районов Эстонии,, восточной Финляндии и др. (156)

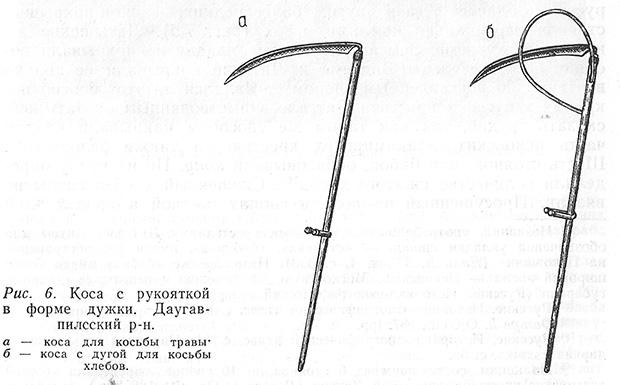

Для косьбы ярового хлеба, а иногда и озимого (при плохом,, редком урожае, засоренности поля) использовали длинную косу — литовку, предназначавшуюся для косьбы травы. Самой древней формы косы, употреблявшейся на территории Русского государства, так называемой косы-горбуши, у пришельцев Латгале во» второй половине XIX в. уже не было. Коса-литовка, которая пришла ей на смену примерно в XV—XVI вв. (157), состояла из железного лезвия, длинного косовища и приделываемой к нему рукоятки в виде дужки из ивового прута, концы которой стягивались веревкой (рис. 6,а). При уборке хлеба к косовищу привязывали, как это было повсюду принято, дугу из прута, чтобы скошенный хлеб ровно ложился (рис. 6,6). А если хлеб был низким, то на дугу натягивали еще и полотно. Данный тип косы был распространен: в северо-восточной Европе, косою этого типа широко пользовались в России, на Украине, в Белоруссии, восточных районах Прибалтики (158). Составители атласа Прибалтики называют его восточноевропейским типом (159).

Названия отдельных частей косы у русских Латгале были также общерусскими, а в какой-то части характерными и для белорусов (косовье, или косовище, палец, полотно, жало, или лезье, прут, нос, пятка, банка и др.).

В самом конце XIX — начале XX в. некоторые русские крестьяне, главным образом жившие в Корсовской волости Люцинского уезда, под влиянием окружавшего их латышского населения для косьбы хлеба начинали использовать маленькие косы-одноручки с грабельками. Но широкого распространения этот вид уборочного орудия у русских Латгале не получил, несмотря на его преимущества (160). Не использовали они и длинной косы с двумя рукоятками, которая бытовала у латышей Латвии.

Жнейки для уборки хлебов у богатых крестьян Латгале стали появляться перед первой мировой войной. Ссуду на приобретение их выдавали преимущественно тем, кто выделялся на хутора.

Сжатый хлеб подлежал воздушной просушке в поле и после нее — уборке. Для этого его связывали в снопы и составляли их по нескольку вместе.

В способах вязания снопов, формах укладки их, которые, как известно, зависят не только от природно-климатических условий края, вида убираемого хлеба, но и от традиций, выработанных в этом виде сельскохозяйственных работ этносом, у русских крестьян Латгале во второй половине XIX — начале XX в. прослеживались черты, свойственные населению главным образом Псковской и примыкающих к ней районов Тверской, Смоленской, а также Московской и некоторых северных губерний, где, как и в Латгале, практиковалась вертикальная форма укладки снопов для ржаного хлеба в стоянки, бабки по 10 штук в каждой

и для ярового — в бабурки, бабки, пятки по 5 снопов (161).