Молитва матери, или Горькие и сладкие плоды (воспоминания, стихи)

Владимир Мирский

Вступление

Ранней осенью 1998 года от нас ушёл рижский поэт, которого как человека, чуткого, заботливого педагога, знатока русского фольклора и древнерусской литературы многие годы знали рижане. Владимир Владимирович преподавал на филологическом факультете Латвийского университета, но не оставлял и средней школы, вёл уроки (как мы потом узнали, ему приходилось заботиться и о большой семье, растить сыновей).

Среди других наших преподавателей Мирский отличался особой душевностью, искренностью, некой ощутимой духовной глубиной, которая, как выяснилось позднее, исходила от его веры, православных убеждений - и вообще эмоциональной ориентации на старину, извечные христианские добродетели, ценности русской и мировой культуры и... “бездну бытия”. Подкупала его манера духовной беседы, а сам Владимир Владимирович, даже в разговоре и тем более в аудитории, всегда не просто говорил - проповедовал...

Каждый разговор он умел построить, вести так, что получалось - ОТКРОВЕНИЕ. И, возможно, не только для слушателей, но и для него самого. Потому что в отличие от многих “начётчиков” он не “повторял зады”, давно известный материал, а стремился извлечь из Слова, темы - духовную, нравственную, эстетическую сущность. Авторов XVIII века Мирский преподносил нам как полузабытые духовные величины, как подлинные “звёзды”, светила родной словесности. Помню, открывал нам Сумарокова, Тредиаковского, Ломоносова. “Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне - дна...” И с такой возвышенно-проникновенной интонацией озвучивал ломоносовский философский стих, что едва ли не мурашки бежали по спине при его чтении, суть которого непременно была ОСМЫСЛЕНИЕ главной идеи, умонастроения творца поэтического текста. Мирский приблизил нас и к Державину, и к духовной поэзии князя П.А.Вяземского. А позднее, в 1996 году, выразил своё глубоко личное отношение к поэту в посвящении “По П.А.Вяземскому”:

Любить. Молиться. Петь,

В восторге с песней слиться

И без любви не сметь

На грешный мир явиться,

И в каждый миг успеть

Любить, молиться, петь

И с песней возродиться...

В восторге с песней слиться

И без любви не сметь

На грешный мир явиться,

И в каждый миг успеть

Любить, молиться, петь

И с песней возродиться...

Автор этих поэтических строк для знавших его людей в литературном смысле возродился уже дважды: в 1990 г. Русский культурный центр “Улей” выпустил книгу его стихов “О вере, России, душе”, а в 1998 г. сборник “Ступени”. Владимир Владимирович дожил до этого времени, не один раз раскрывал и просматривал свою новую книгу (печатала её глубоко уважающая своего бывшего доцента издатель Ф.Я.Скаубите-Сердечная), но... несколько раз попадал в больницу, из-за чего поэтические чтения, премьера издания вновь и вновь откладывалась. И, к глубочайшему нашему сожалению, “Ступени” были представлены уже на вечере памяти В.В.Мирского, который в течение десяти лет являлся и почётным председателем РКЦ “Улей”.

Как поэт он участвовал и в празднике по случаю 1000-летия крещения Руси. Тогда, в конце 1988 года, в переполненном актовом зале нового корпуса РВЗ в ходе концерта мы оба читали свои духовные стихи, состоялось и знакомство с композитором Юрием Владимировичем Глаголевым - как выяснилось, другом поэта ещё со школьных времён, с 1941 года. А отец композитора, Владимир Глаголев, был регентом церковных хоров, автором многих духовных песнопений, студентом профессора Я.Витола. Его произведения неоднократно звучали в городах и весях Латвии в исполнении народного хора “Перезвоны”, возникшего тогда же, осенью 1988 года, под руководством Ю.В.Глаголева.

В конце 80-х в Красном зале ДК ВЭФ мы устроили большой авторский вечер В.В.Мирского - песни на его слова исполнял замечательный певец, солист Национальной оперы Самсон Изюмов. Повторить такое невозможно: почти все тексты исполнитель тогда знал наизусть, вдохновенно аккомпанировал ему автор музыки, композитор А.Пелецис. Общее впечатление было очень ярким, не смолкали аплодисменты.

Теперь ещё с большей ясностью сознаю: Владимир Мирский - поэт, духовная величина, которую в 90-е годы нам довелось открыть и для души, и во имя культурно-исторической справедливости. Ибо он из того поколения, которое подверглось если не репрессиям, то греху умолчания: не пускали выступать, не приглашали, не печатали, не принимали в Союз писателей... Всё это пережил и Мирский. Фигура умолчания следовала за его музой до 1988 года, когда он получил право выходить к микрофону - и стал почётным гостем на вечерах старых русских рижан, проводившихся Балто-славянским обществом и “Ульем”.

Ещё в начале 70-х, будучи студентом, много раз беседуя с Мирским (он ценил во мне творческое начало, начинающего поэта), я открыл в нём такую важную черту миропонимания, как сострадание, сопереживание, сопричастность людям и времени, стремление к милосердию, активной доброте (или добру), благотворительности. Сколь активно это мироощущение выразилось в его поэзии!

Старушка дряхлая свечу затеплила,

И слёзы прячутся в глубинах глаз,

И плачет женщина о тех, кто в немощах

И в заточении погиб за нас.

И слёзы прячутся в глубинах глаз,

И плачет женщина о тех, кто в немощах

И в заточении погиб за нас.

Это и плач “За сына, павшего в войну кровавую, За муки горькие всех матерей, Кто в час страдания и испытания Рукой сочувственной целил людей. За храмы русские бесколокОльные, В руинах, стёртые с лица земли...” В храме, где “лампад мерцающих волшебный круг”, где поёт хор, и душа поэта всегда находила отраду, ощущала милосердие Господне:

А лики древние глядят

таинственно,

И хор торжественно поёт в тиши.

Как много радости, как много благости

И утешения здесь для души!

И хор торжественно поёт в тиши.

Как много радости, как много благости

И утешения здесь для души!

И, конечно же, всегда давали ободрение храмы России, в которые В.В.Мирский заходил, когда доводилось покидать Латвию:

И снова Псков. Я в Троицкий собор

По лестнице крутой вхожу устало;

Иконостас, бодрящий душу хор,

И вдруг усталости моей не стало.

По лестнице крутой вхожу устало;

Иконостас, бодрящий душу хор,

И вдруг усталости моей не стало.

Хочется вновь и вновь вспоминать, перебирать в памяти беседы с этим просвещённым человеком, носителем духовного Света, знатока житий русских святых, древнерусского и славянского языков. Он любил и умел говорить и о творчестве того или иного писателя, читал лекции и в Духовной семинарии. Не раз мы называли его нашим рижским “академиком Лихачёвым”. Вместе с членами “Улья” В.В.Мирский посещал и Покровское кладбище, участвовал в днях памяти Пушкина, Лермонтова, Есенина, Шаляпина, покоящегося возле храма Покрова выдающегося певца-тенора Д.А.Смирнова, читал свои стихи и переводы латышской поэзии на мемориале Райниса. Сколько раз его голос звучал вместе с выступлением хора “Перезвоны”, которому он посвятил вдохновенное стихотворение...

Поэт и лектор блестяще владел возможностями звучащего слова, которое для него было и звук, и образ, и смысл, и душа, умел воскрешать минувшее, оживлять картины родной истории. Не случайно на его лекции об иконописи написалось посвящение ему...

...И башни встают, и соборы,

и маленький храм Покрова.

И в Библии - буквы с узором,

где верою дышат слова...

Гляжу на иконы Рублёва,

на фрески, что к тайне влекут,

и думаю снова и снова,

о чём эти краски поют...

и маленький храм Покрова.

И в Библии - буквы с узором,

где верою дышат слова...

Гляжу на иконы Рублёва,

на фрески, что к тайне влекут,

и думаю снова и снова,

о чём эти краски поют...

Оказавшись до войны полусиротой (его мать, певица, выпускница Одесской консерватории часто тяжело болела, лежала в больнице; отец, офицер русской армии, участник первой мировой войны, скончался в Вильнюсе в 1923 году), будущий поэт и учёный воспитывался в детском приюте при женском монастыре, затем учился в Рижской Правительственной русской гимназии (РПРГ). Когда родители как беженцы покидали Россию, переходя бурную пограничную речку Збруч, его отец, оступившись, уронил заплечный мешок в воду - младенец едва не захлебнулся (а чуть раньше солдаты в приграничной зоне потыкали штыками стог, где они втроём укрывались). Поистине чудом все остались живы...

Рассказы о своём детстве и юности поэт передал нам в начале 1998 года. Его книгу “Молитва матери” хотелось издать при жизни автора. Увы, уже в декабре того же года мы поминали Поэта на вечере его памяти в рижском соборе Петра - ему было бы 78 лет. Однако чудо и то, что он прожил такую большую, духовно насыщенную жизнь, и\1ея врождённый порок сердца (и едва ли не постоянную, хроническую сердечную недостаточность). И всё же - в духовном и физическом смысле - горел ровно, как свеча или лампада, неся свет нуждающимся, алчущим знаний, веры и красоты. И сказал о себе: “Всю жизнь мою я славил красоту...” И вместе с тем: “Кумирам я похвал не расточал, На зло смотрел открытыми глазами, На площадях от боли не кричал, Но плакал незаметными слезами.”

Стихи В.В.Мирский начал писать ещё в 1937-1938 году, словно первый импульс ему был дан в год, когда и русские рижане отмечали 100-летие со дня кончины гения национальной поэзии А.С.Пушкина. Среди них “Песня рыцаря”, “Художнице”, “Струны”, “Статуя”, “Романс” (см. “Ступени”). И через годы войны, сталинщины, гонений и умолчания пронёс близкие его душе - и сердцам сотен тысяч русских людей - темы, мотивы, настроения.

На ликах Ангелов небесный свет.

Ни жемчуга, ни золота убранства.

В чём истина? Ия ищу ответ,

И забываю время и пространство.

Ни жемчуга, ни золота убранства.

В чём истина? Ия ищу ответ,

И забываю время и пространство.

Через многие его творения проходит мысль о покаянии, причащении и прощении. Ещё в начале перестройки поэт призывал Россию к покаянию и верил: “Тяжки покаяния ступени, Но воскреснет русская душа!” Однако в июне 1997 года в стихотворении “Что делать?” он говорит о сложном, многотрудном пути России, интеллигенция и народ которой пребывает в мучительных сомнениях: “Вернуться в лоно ложных демократов? Попасть опять в ловушку бюрократов?”

- в мире, где научились “подло лгать о равенстве идей...” И всё же сердца не должны разочароваться во всём, забыть о том, что есть Вера, Надежда, Любовь, способные “озябшие души людские согреть”. Это слова Праведника, каким всю свою жизнь был наш Друг и Учитель - поэт Владимир Мирский.

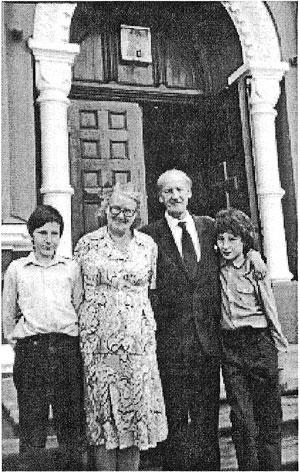

Верной его спутницей многие годы была Ирена Альфонсовна Мирская - единомышленница, ценительница его поэзии, любящая мать и глубоко верующий человек. Живя поистине одной душой, Мирские воспитывали детей, преподавали, вместе посещали театр, вечера поэзии, Троице-Задвинскую церковь. С их сыном Сергеем, ныне общественным деятелем, автору этих строк довелось близко познакомиться во время учения на филологическом факультете ЛУ в 70-е гг. И.А.Мирская увлекательно вспоминала о том, как занималась в балетной студии “бабушки латвийского балета” А.А.Фёдоровой (в помещениях напротив нынешнего Сейма, где депутатские комнаты). Знаменитая балерина не только прививала девочкам любовь к искусству танца, шлифовала их технику, но и учила трудолюбию, упорству, целеустремленности в жизни. С большим интересом читал я строки мемуаров, посвященные Поэтом знакомой нам Незнакомке - его Жене и Другу, которую он воспел и во многих лирических стихотворениях.

Читателю третьей книги, издание которой считаю своим нравственным долгом, всё это предстоит. Надеюсь, никто не останется равнодушным, общаясь с её автором.

Сергей Журавлёв

***

Самочувствие Владимира Владимировича резко ухудшилось ещё весной и летом 1998 года. В один из таких кризисных моментов, не надеясь на улучшение, он и написал своё поэтическое посвящение своему другу с гимназических лет (с 1941 г.) композитору, руководителю русского хора “Перезвоны” Юрию Владимировичу Глаголеву. Публикуем здесь лирическое завещание поэта.

Мой милый друг! Я погибаю.

Мне в жизни ничего не жаль,

И в сердце лишь одна печаль:

Мою супругу оставляю.

Она мой Ангел, мой хранитель,

Её, как в юности, люблю

И у Всевышнего молю,

Чтоб нам он дал свою обитель!

А от Тебя - одна услуга,

Мой друг: Ты надо мною пой,

Чтоб я душой услышал друга,

И вспомнил звонкий голос Твой.

Ночь на 14IV 98

Мне в жизни ничего не жаль,

И в сердце лишь одна печаль:

Мою супругу оставляю.

Она мой Ангел, мой хранитель,

Её, как в юности, люблю

И у Всевышнего молю,

Чтоб нам он дал свою обитель!

А от Тебя - одна услуга,

Мой друг: Ты надо мною пой,

Чтоб я душой услышал друга,

И вспомнил звонкий голос Твой.

Ночь на 14IV 98

Сквозь боль и мрак летя в

надзвездье рая,

На Землю я вернуться не хотел;

Меня к себе манила жизнь иная,

И я, бесплотный, к небесам летел.

Моя душа, казалось, гимны пела,

Стряхнув с себя земную тяжесть уз,

А там внизу моё лежало тело,

Как будто никому не нужный груз.

Но надо мной в палате мать молилась,

Склонив ко мне с надеждою глаза;

В тот страшный миг из глаз её скатилась

Ко мне на грудь горячая слеза.

Как молнией весь путь мой озарило,

И жалостью наполнилась душа,

Забилось сердце, мысль заговорила,

И я шептал, шептал, едва дыша:

“А как же Ты останешься, родная,

Как на ветру дрожащая свеча?

Без ласки и без помощи, больная,

Не чувствуя сыновнего плеча? ”

В наш век безверья, ненависти, горя,

Твоя молитва, мать, - святой залог:

Она спасёт в огне и бездне моря,

Когда Тебя услышит Бог!

1994На Землю я вернуться не хотел;

Меня к себе манила жизнь иная,

И я, бесплотный, к небесам летел.

Моя душа, казалось, гимны пела,

Стряхнув с себя земную тяжесть уз,

А там внизу моё лежало тело,

Как будто никому не нужный груз.

Но надо мной в палате мать молилась,

Склонив ко мне с надеждою глаза;

В тот страшный миг из глаз её скатилась

Ко мне на грудь горячая слеза.

Как молнией весь путь мой озарило,

И жалостью наполнилась душа,

Забилось сердце, мысль заговорила,

И я шептал, шептал, едва дыша:

“А как же Ты останешься, родная,

Как на ветру дрожащая свеча?

Без ласки и без помощи, больная,

Не чувствуя сыновнего плеча? ”

В наш век безверья, ненависти, горя,

Твоя молитва, мать, - святой залог:

Она спасёт в огне и бездне моря,

Когда Тебя услышит Бог!