Моё светлое детство и юность. Воспоминания

Мне никогда бы не пришло в голову писать дневник или воспоминания, если бы моя дорогая внучка Тата не подарила бы мне на восьмидесятилетие эту красивую книжку, которую она сделала для меня своими руками.

Я уже перешагнула девяностолетний рубеж. Сколь долго ещё Господь продержит меня на этом свете, это лишь в Его ведении. Поэтому решила описать, если успею, хотя бы своё детство и юношеские годы. Частенько, когда я говорю с досадой о каких-то событиях настоящего, внуки замечают, что «теперь другие времена и другая мораль». Я же думаю, что законы морали тысячелетиями одни и те же…

Помню себя примерно с трёхлетнего возраста. Мы жили в доме при школе в Голышево Лудзенского уезда. Отец был назначен учителем ещё в 1912 году, и после Первой мировой войны ему посчастливилось вернуться в свою школу. Школа стояла на краю дороги, напротив неё – храм, почти у самой реки – дом священника. Тогда это был весь мой мир. Школа у самой границы, за рекой – Россия. На том лугу у реки мы с мамой собирали цветочки.

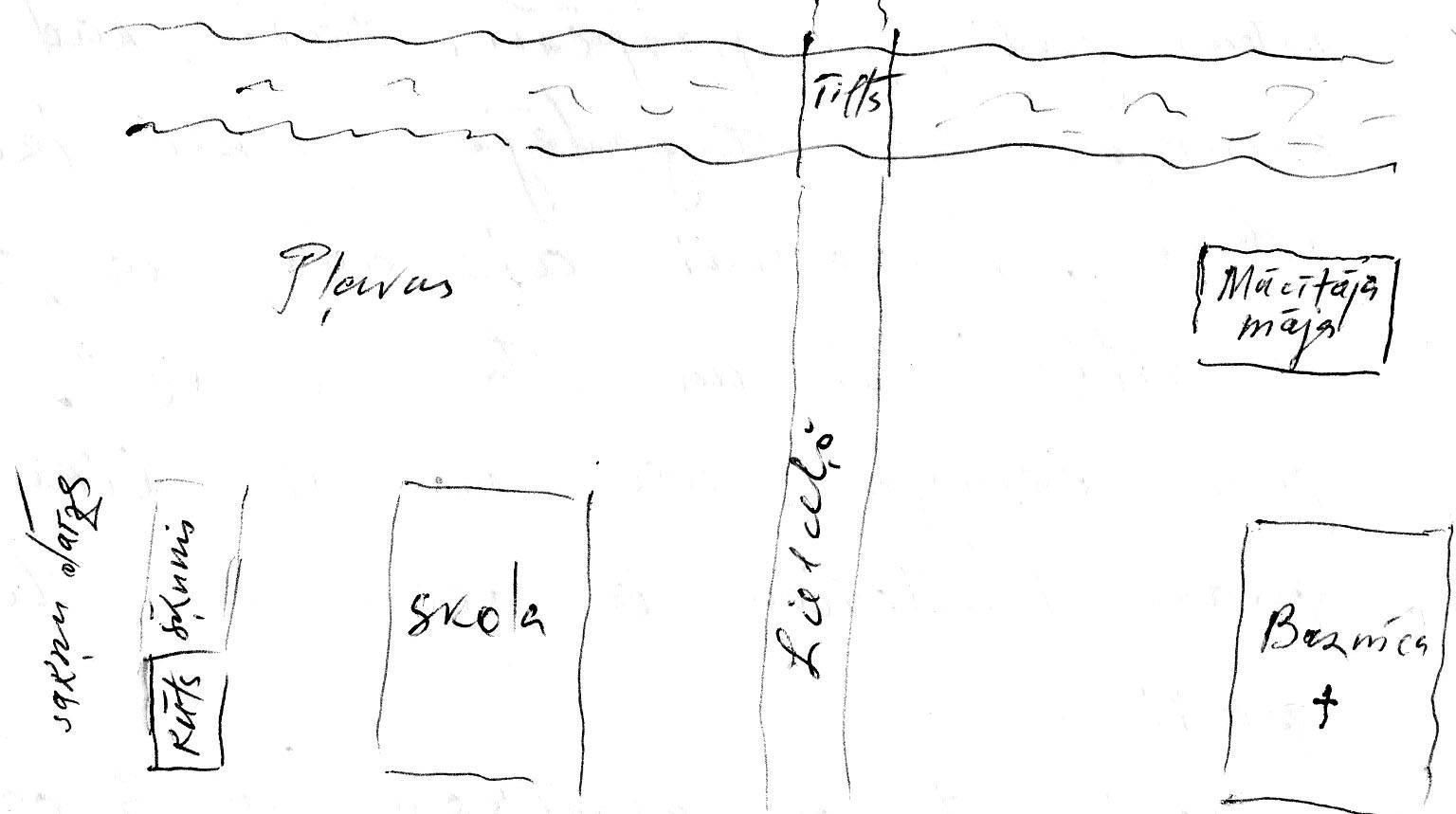

План села Голышево, нарисованный Т.И. Павеле.

Школа в Голышево. Около школы наша семья и двое соседских ребятишек.

Перед храмом была большая площадь. Там каждый вечер пограничники проводили вечернюю молитву. Это мне очень нравилось. Красиво стояли в строю. Пели вечерние молитвы и гимн. А в конце строя обычно (когда не шёл дождь, конечно же) стояли мы, две трёхлетние девочки, я и дочка священника, «взяв под козырёк», хотя такого «козырька» у нас и в помине не было. На голове у меня красовалась белая панама с красными полями. Однажды мы с Верочкой так заигрались, что опоздали на поверку. Бежали ног под собой не чуя, я ещё домой забежала за шляпой с воплем: «Где моя ляпа?» – (видимо, речь моя ещё не установилась). Позже мама мне это рассказала. А ещё рассказала, что пограничники стояли в строю и ожидали нас. Начальник якобы сказал: «Дамы сегодня несколько задерживаются. Надо бы подождать». Во всяком случае, все долго смеялись.

С пограничниками происходили различные забавные истории. Помню, как в лавку привезли много мармелада и во всех домах его ели с хлебом. В нашем доме тоже, одна я этот мармелад в рот не брала, уж очень не нравился мне его цвет, поэтому я его даже и не пробовала. Мама расстраивалась, а я упрямилась. Но вот однажды вечером, по дороге в школу на танцы, к нам заглянул один пограничник и, увидев, что я в очередной раз отказываюсь от мармелада, исправил это мгновенно: зажал меня коленями и ложкой размазал мармелад по лицу. Затем отпустил меня и отправился в танцевальный зал. Смутившись, я спряталась за дверьми, вдоволь там наплакалась и, видно, случайно облизнулась, быстро пошла в зал, нашла этого пограничника и дёрнула его за мундир (он танцевал). Он извинился перед своей дамой и обратился ко мне: «Ну как?» А я отвечаю: «Помажь ещё!» Снова все от души посмеялись. Так я их всех веселила.

Зимой в школе было шумно, летом тихо. Я играла с сыновьями священника. Они были старше меня, но со мной обращались хорошо. Их сестричка, моя подружка Верочка, умерла от дифтерии. Меня тут же отвезли в Карсаву на прививку. Это было моё первое такое длинное путешествие – целых десять километров! Летом у контролёра гостила его родственница, девочка лет семи или восьми. Она приходила ко мне играть почти каждый день. Мы вместе ходили на луг за школой и на ржаное поле собирать васильки, что мне особенно нравилось. Мама позволяла нам ходить только по просеке, чтобы мы не заблудились. Рожь мне казалась высокой-превысокой. Позже, когда я уже подросла, совершала такие прогулки одна. Ржаное поле не было таким уж большим. Потом я не раз видела во сне, как иду по ржаному полю, где тут и там растут васильки, а над полем голубое-голубое небо, и ничего другого не видно, и так хорошо… Это один из моих самых красивых снов, после которого я просыпаюсь с радостью на душе, но теперь я его вижу всё реже.

Есть ещё один странный сон, который я видела в раннем детстве, а теперь больше не вижу. Будто я нахожусь в каком-то закрытом дворе: вокруг белые каменные стены и брошенный дом, вокруг ни души, только птицы щебечут и стрекочут насекомые. А по белой каменной стене вьются красные розы. И надо мной – голубое небо. Странно. Ничего подобного в том возрасте я даже на картинках не видела. Когда я подросла и рассказала свой сон маме, она решила, что я видела посёлок наших далёких предков – крымских татар, которые за антигосударственную деятельность были высланы. У моего деда были даже документы на родовое поместье в Крыму, которое, конечно же, было разрушено во времена революции. Увы, не суждено мне было увидеть землю моих предков, хотя и очень хотелось.

Ярки воспоминания о том, как я впервые выступала на сцене. На исходе был 1921 год и наступал 1922, мне было три года. Это я знаю точно, потому что ещё не родился мой братик (он на четыре года младше). В школе была ёлочка, ставили «живые картины». На сцене на пне сидел мальчик в шубе и меховой шапке, с бородой из пакли и с надписью на груди «1921». Кто-то что-то декламировал. Меня поставили на возвышение. На мне было платьице из белой креповой бумаги (!), на ногах белые носочки, на голове золотая бумажная корона, в распущенных волосах «золотой дождик». На груди у меня надпись «1922». На сцену меня вынесла мама и, когда я сыграла свою «роль», унесла меня в нашу комнату. Очевидно, ни на платьице, ни на туфельки денег не было. Но я была весьма довольна собой, и людям тоже понравилось. Всё это ясно помню до сих пор. Если посмотреть мои детские фотографии, там у меня на ножках самодельные тапочки. А на той фотографии, где родители в пальто, на мне только шерстяная кофточка, а вовсе не пальтишко и ботиночки… Летом в те времена дети и вовсе бегали босиком, туфли или ботинки надевали только в храм. В храм я ходила часто, а если там что-то происходило – венчание или крестины, или даже отпевание – это было своего рода событием.

Куклы у меня были самодельные, но была одна фарфоровая, с белокурыми волосами, которая открывала и закрывала глаза. Отец привез её мне из Риги и положил рядом со мной в мою кроватку. У этой куклы было красивое бельё и красное бархатное платье. Проснувшись утром, я увидела рядом с собой спящее «существо» и воскликнула: «Что это за чужая маленькая девочка в моей кровати?» Куклой и её платьем я очень гордилась, даже брала с собой в храм, пока батюшка мне не сделал замечание, чтобы я так больше не делала. На мой вопрос «почему?» он терпеливо и очень чутко объяснил, что кукла настолько красива, что прихожане смотрят на неё, а не на иконы, и я таким образом отвлекаю их внимание от молитвы. Куклу звали Тамара.

Свято-Троицкий храм в Голышево.

Храм в Голышево. Вид на храм

сегодня.

Как яркое событие вспоминаю приезд в Голышево Архиепископа Иоанна (Поммера). На дороге между школой и церковью построили «почётные ворота». Подъехала двуколка, зазвонили колокола. Архиепископ Иоанн встал напротив ворот. Его встречали местный священник Борис Раман и несколько приехавших батюшек. Помню священника из Карсавы и отца Никанора Трубецкого – по соседству с ним мы впоследствии прожили десять лет. Хлеб да соль Владыке поднёс староста прихода. Потом в храме совершалось торжественное богослужение, затем был обед в доме священника, а позже все батюшки вместе с Архиепископом через сад священника вышли к реке, и он долго смотрел в сторону России. Затем был отъезд Владыки, экипаж полон цветов… И всюду мне надо было присутствовать и всё видеть. Наверное, я всё же чувствовала, насколько это была важная персона. Как святыня хранится в нашем доме фотография Владыки с автографом – он подарил её моему отцу. Больше с Владыкой Иоанном я не встречалась. Когда мы переехали в Ригу, я участвовала в панихиде на даче, где он принял мученическую смерть. Архиепископа зверски убили 12 октября 1934 года.

Я рано научилась читать (в четыре года). Родился братик, и, чтобы я не мешала, отец стал брать меня с собой в класс. Мне следовало сидеть на первой парте рядом с очень аккуратной девочкой, «не вертеться, не болтать и не баловаться». Мне дали грифельную доску. На ней можно было рисовать, а если больше не было места, стирать влажной губкой, подвешенной на шнурке. А иногда я слушала, как отец учит детей. Хотя никто меня не обучал, к середине зимы я уже читала. По моей просьбе мне была выдана книжка, такая же, какая была у других детей. У книжки не было обложки, а также начала и конца, позже я узнала, что она называлась «Живое слово».

В конце зимы приехал инспектор. Отец, между прочим, похвастался, что я умею читать, и рассказал, каким образом я научилась чтению. Инспектор явился во второй половине дня, чтобы уже с самого утра начать проверку. Проверку он начал с меня. Я со своим «Живым словом» подмышкой явилась в учительскую. Инспектор открыл книгу в начале, потом в середине, в конце, затем в разных местах – я всюду читала бегло. Наверное, подумав, что я всё знаю наизусть, он достал книжку с самой верхней полки, какую-то тригонометрию или что-то в этом роде – уж её-то я ни в коем случае не могла выучить наизусть, да и вообще никогда не держала в руках. Но оказалось, что и её я могу осилить. В последующие годы, когда инспектор Отто Янович Свэнне приезжал в школу (позже – в Пудиновскую), он всегда интересовался моими успехами и помогал нашей семье. Он способствовал переводу моего отца на работу в Ригу. Да упокоит Господь душу его …

В старом альбоме есть одна очень интересная и поучительная фотография –групповой снимок на одном из праздников перед домом священника Бориса Рамана. Уважаемые люди, среди гостей – батюшка, несколько пограничников, один из которых кавалер ордена Лачплесиса, моя мама и я. Все дружно вместе, латыши и русские, и очевидно, что нет никакого языкового барьера. Это местная интеллигенция. А как мы празднуем сегодня, и то ли ещё можно ожидать?

В гостях у священника о. Бориса Рамана (сидит на земле 7-й слева) по случаю празднования обретения мощей преподобного Сергия Радонежского (18 июля). Среди сидящих на земле 2-й слева - Илья Асташкевич. Во-2-м ряду сидят (слева направо): 2-й - о. Алексей Будников, 3-я - Александра Асташкевич с дочерью Татьяной, 4-й - о. Александр Вицкоп (из Карсавского храма св. преп. Ефросинии Полоцкой), 7-я - матушка о. А. Вицкопа с дочерью, 8-я матушка о. Никанора Трубецкого - Александра Ивановна, 9-я матушка о. Бориса Рамана Пелагея Григорьевна, 10-й - о. Никанор Трубецкой. На празднике присутствуют также латвийские пограничники. Фото 1920 или 1921 год.

Помню один приём у батюшки в Пудиново. Туда мы отправились всей семьёй, взяли даже маленького братика, которому было всего несколько месяцев от роду. Поездка в гости, да ещё и в повозке, запряжённой лошадьми, – это очень здорово! Зато я там сильно оскандалилась перед всем обществом. Мне дали молока в стеклянном стакане, я очень боялась его разбить, потому что дома всегда пила из кружечки. Чтобы ничего не произошло, я так сильно вцепилась зубами в стакан, что откусила кусок от него. Поднялась паника, взрослые испугались, не проглотила ли я кусок стекла… В общем, испортили мне весь праздник!

К моей маме часто обращались женщины с разными вопросами, особенно пожилые. У них всегда что-то болело: то голова, то ноги и руки, и мама специально для них держала маленькую аптечку, потому что ближайшая аптека находилась в десяти километрах от нашего дома. Ещё приходили молоденькие девушки за советом по пошиву платья. Мама показывала им журнал мод с красивыми картинками, которые и я с удовольствием рассматривала. Иногда надо было помочь сделать выкройку.

Но особенно мне нравилось, когда маму приглашали одеть невесту. Это было целое представление! Сначала невесте делали локоны. Щипцы нагревали на стекле керосиновой лампы (позже такие щипцы я подарила музею). Потом делали высокую кичку. Затем надевали фату, а на фату миртовый венок. В нашем саду рос большой куст мирта, с которого и срезали веточки для венка. Я только не понимала, почему за веточками мирта надо было приходить именно к нам, почему девушки не выращивали его сами? Мама объяснила, что мирт не растёт в любом доме. Всегда меня что-то удивляло.

Отца тоже приглашали по разным случаям, но он меня так часто, как мама, не брал с собой. Однажды я ходила вместе с ним в дом, где был покойник. Умер какой-то почтенный хозяин, и отца пригласили почитать Псалтирь. Почивший лежал в гробу в клети, украшенной берёзками. Отец встал у гроба и начал читать. Он читал довольно долго. За это время хозяйская дочка показала мне весь дом и всё хозяйство – сарай, хлев, сад, ульи и прочее. Мне всё было интересно, ведь у нас дома было всё по-другому.

В нашем хозяйстве был небольшой огород и несколько клумб, сенной сарай и хлев, где стояла корова, обитали поросёнок и куры. Корова была очень красивая, белая, с коричневыми пятнами, большая, с широкой спиной. Иногда отец сажал меня на корову, и я как будто «скакала верхом», отец меня, конечно же, придерживал. Моей тайной мечтой было скакать верхом по-настоящему, но я боялась коней, между тем пограничники нередко предлагали покататься на них. Нашу корову звали Паненка (по-польски и по-белорусски – барышня). Её купили у барона Фредерикса.

Этого барона я хорошо помню: он приходил к нам домой, такой высокий, стройный, во френче и галифе. Позже, когда я уже подросла, узнала, что дядя этого барона был министром при дворе царя Николая II. Он отправился за царём, и был убит вместе со своим Государем. Наш знакомый, молодой барон, остался в живых только благодаря тому, что во время революции находился в своей усадьбе, недалеко от Голышево. По эту сторону реки, на нашей стороне, около деревни Лямоново (там тоже была школа), у него была небольшая усадьба с хорошим домашним скотом, за которым смотрела скотница. Так уж случилось, что его большая усадьба оказалась в Советской России, а малая со всем скотным двором (фольварк) – в Латвии. По счастью, в те смутные времена, когда решался вопрос с границей, барон оказался в малой усадьбе. Так он остался в Латвии. Он чувствовал себя «выброшенным за борт», нигде не работал и жил мало-мальски прилично лишь благодаря умениям скотницы вести хозяйство. Были в нашей округе и другие помещики, они или устроились на работу, или кормились со своей земли.

Мой мир был весьма мал – школа, храм и дом священника, отца Бориса Рамана. Здесь я передвигалась свободно, но ходить дальше одной мне запрещали. Вместе с мамой посещали лавку, что была в селе Борисовка, в километре от нас. Там же находилась квартира контролёра, мама дружила с его супругой. К одному из хозяев Борисовки мы по субботам ходили в баню. Там был большой сад со множеством фруктовых деревьев, кустов и цветов. Мне всегда давали цветы с собой. Особенно нравился большой розовый куст перед домом.

Помню первый Иванов день, в котором я принимала участие. Его справляли в Борисовке. Мне, конечно же, больше всего понравились горящие бочки и то, как все прыгали через костер.

Из Голышево мы уехали, когда мне было шесть лет. И до 1950 года я там не была. Когда по дороге из Пскова после посещения Пушкинских мест, мы въехали на территорию Латвии (через реку по мосту), наш водитель объявил, что автобусу необходим небольшой ремонт, поэтому целый час мы можем отдыхать. Я не знала, где мы находимся, но место казалось удивительно знакомым: храм, напротив него – школа, большак, на школе – вывеска «Айзгаршская шестиклассная основная школа». Я поняла, что нахожусь в Голышево. Его переименовали в Айзгарши во времена Карлиса Улманиса, когда всё старались называть латышскими именами.

Однако чего-то здесь не хватало, что-то было уже другим, не изменился только храм. Школа лишилась двух стеклянных веранд. Не было больше дома священника, на его месте какой-то колхозник построил своё невзрачное жилище. Дом священника якобы сгорел во время войны. Стало грустно. Отвела своего сына Андрея к реке, показала свой красивый луг, мы обошли вокруг школы и храма, разыскали могилы священника и его матушки. Но в моей памяти были не Айзгарши, а Голышево моего далёкого детства, и я словно видела себя совсем маленькой, идущей по своему чудесному лугу и по меже ржаного поля, а над моей головой склонялись колосья.

Один год мы жили в Деглевской школе. Она была немного меньше Голышевской, но здание такое же красивое, построенное по такому же проекту, с просторными классами, с детским общежитием и квартирой для учителя. Нашей семье была выделена одна комната, вторая была для заведующего школой, которого звали библейским именем Лука Моисеевич, и ещё одна – учительская.

Помню, как переезжали со всем своим имуществом на четырёх повозках. Было начало лета, по дороге собирали землянику. Школу окружал весьма большой сад, недалеко располагалась деревня Деглево, а вокруг – леса и болота. Недалеко находилось известное болото Крейчу, в связи с которым рассказывали всякие страшные истории про грабителей.

Нам очень не хватало храма, недоставало того приятного общества, к которому мы очень привыкли. Кроме леса, пойти было некуда. Но в лес ходили только мы вдвоём с отцом, или же отец один – по грибы. Зато грибов там росло хоть косой коси. Никогда в жизни в нашем доме не было так много солёных, маринованных, сушёных грибов. Сушёные боровики – связками; мама пекла пироги с грибами, ели картошку со шпеком и грибным соусом, малюсенькие маринованные боровички подавали к праздничному столу. Но что за праздник без колокольного звона и без богослужения, без гостей?! А гости здесь бывали весьма редко…

Здесь я пошла в школу уже как ученица, а не как «вольнослушательница». У меня было несколько подруг, они жили неподалёку. С подругами мы не только играли, но и занимались серьёзными делами. Особенно мне нравилась весенняя толока, когда вычищали хлева. В ней я принимала активное участие.

Как-то моя подружка зашла за мной и попросила у мамы, чтобы мне позволили остаться у них на весь день. Нам надо будет везти навоз из хлева на поле, вот когда можно вдоволь накататься на лошадях! Лошадь нам дали спокойную, не норовистую. И мы целый день мерили расстояние от хлева до поля: туда –пешком, обратно – на лошади, сидя в телеге на старом одеяле. Мы подходили к делу очень серьёзно и с полной ответственностью.

Навоз из хлева вычищали мужчины, на поле тоже было несколько мужиков; они выгружали навоз из телеги, а женщины аккуратно разравнивали его по полю. «Чудесный» запах никого не беспокоил. Как проходил обед, не помню, а ужин помню очень хорошо, поскольку это был целый аттракцион. Вечером, когда хлева были уже вычищены (их, насколько я помню, было несколько – отдельно для лошадей, коров и свиней), все во дворе тщательно мылись. Парни обливали водой девушек, которые с визгом разбегались. Все смеялись, настроение было приподнятым. А я была разочарована, ведь на меня никто не опрокинул ведро воды, и я одна из немногих представительниц женского пола осталась сухой. Затем все ужинали, и, как в те времена было принято, за столом было тихо. Из еды помню дымящуюся картошку в больших глиняных мисках и в таких же мисках – творог, в котором посередине, как начинка, лежало масло. Для меня это было что-то новое; в тот же вечер, поведав обо всём маме, я сказала, что нам тоже надо сделать такой же творожный шар с маслом посередине.

Так в Деглево у нас и проходило время. Два лета и зиму мы провели там, затем отца назначили в Пудиново заведующим 6-классной основной школой. В Пудиново мы прожили десять лет до переезда в Ригу. Сама школа находилась в поселке Михалово, что в полукилометре от Пудиново. План местности был примерно таким же, как и в Голышево.

Посёлок Михалово.

Здание школы было совсем невзрачным. Его на церковной земле построил священник отец Никанор. Наверное, строил в спешке, потому что пол даже не был обработан и покрашен. В нашей квартире имелось две комнаты (одна из них считалась учительской) и маленькая кухонька с великолепной русской печью, в которой можно было приготовить такие чудеса, которые невозможны в других духовках.

Именно в этой простой школе прошли мои сознательные детские годы, моё чудесное детство. И пусть у нас не было ни кино, ни телевизора, ни радио и ни телефона, я считаю, что в детстве была намного богаче своих внуков. Сколько красоты нам дала одна только река, окрестные поля, леса и рощи…

Михаловский храм и сторожка. 1930 год.

Посёлок Михалово тогда состоял из храма, кладбища, со сторожкой и очень красивой, белой часовней, дома священника, со многими подсобными постройками и большой ригой, и школы. Между домом священника и школой была большая площадка, опоясанная земляным валом и рвом. Когда-то здесь хотели сделать кладбище, но этого не произошло, и площадку использовали для игр и праздничных сборищ. Деревья стояли по периметру, несколько фруктовых деревьев росло у дома священника.

Недалеко от реки, на обочине дороги, стояло Распятие. По праздникам девушки повязывали Христу широкую вышитую ленту с кружевами.

Немного поодаль, по пути в Голышево, в ту пору находилась латышская школа, а напротив неё – очень богатый дом, в котором жил Иван Иванович Иванов. Это была богатая усадьба с большим фруктовым садом и настоящим парком, с дорожками, множеством хозяйственных построек, с мостками на реке и лодкой. В этом гостеприимном доме мы часто бывали. Лавка, в которой можно было приобрести всякую всячину, находилась уже в Пудиново, за мостом.

Раньше школа находилась в каком-то сельском доме, в ней были только четыре класса, все классы учились в одном помещении. Затем открыли новую школу, шестиклассную. Отца инспектор ценил как хорошего педагога и хорошего организатора. И, надо сказать, мой отец и впрямь сделал школу одной из лучших в Лудзенском уезде. Мама тоже смогла начать работать, поскольку братик подрос, и у нас здесь была даже прислуга. Вообще наше материальное положение существенно улучшилось: помимо коровы, поросёнка и кур, у нас была даже лошадка.

Пудиновскую школу я окончила в четырнадцать лет и поступила в Лудзенскую русскую гимназию, но это уже другая история.

Здешнее общество состояло из пяти учителей нашей школы и латышской. В трёх километрах располагались почта и волостное правление, аптека. Но самая активная жизнь происходила в доме священника, отца Никанора Трубецкого. У него было десять детей, старшие уже окончили школу, двое изучали теологию (один в Париже, в Духовной академии). С двумя младшими я ходила в школу и играла. Все сыновья батюшки стали священнослужителями, были участниками Псковской миссии и в советские времена хлебнули лиха в Гулаге.

Особо оживленно в доме батюшки было по праздникам, когда приезжали на каникулы все дети. Батюшкины домочадцы хорошо пели (сын и дочь окончили консерваторию), и когда к ним присоединялись ещё и наши голоса, получался великолепный хор.

Храм в Михалово был освящён в честь Покрова Пресвятой Богородицы, но здесь очень почитался праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Каждый год 12 июля (по новому стилю) в Михалово съезжалась почти половина Латгалии. Уже накануне из Лудзы и Карсавы приезжали лавочники, ставили по обочинам дороги ларьки, в день праздника их торговля шла бойко до самого вечера. К этому времени сено уже было скошено и убрано в сараи, луга вдоль реки стояли чистые, там оставляли лошадей и телеги, поскольку возле храма места всем не хватало. По дороге прогуливалось множество людей. Все в самых лучших нарядах. Девушки к этому дню специально шили себе платья. Но кульминацией праздника, конечно же, было богослужение в храме и крестный ход. Приезжало много священников, в том числе и из Риги. Не раз видела здесь ректора Рижской Духовной семинарии отца Иоанна Янсонса.

Богослужение красивое, торжественное, чудесно пел хор, потому что на клиросе собирались все голосистые дети священников и их друзья. Сотни свечей, в храме полным-полно народу. Всем места не хватало, поэтому стояли во дворе и оттуда следили за службой. Окна храма были открыты, и всё слышно. Особо впечатлял крестный ход. После того, как обходили храм, крестный ход отправлялся на кладбище. В маленькой часовне служили панихиду, затем шли к Распятию. Там тоже служили. Отец Никанор обладал чудесным свойством не разделять христиан по конфессиям, помогая всем, кто к нему обращался.

Праздничная торговля и прочая кутерьма продолжались до вечера. Народ постарше уже после торжественного богослужения отправлялся домой и праздновал дома, а молодежь ещё долго крутилась в ожидании бала. Обычно он проходил на лугу у реки. Площадку ограждали берёзками. Играл пожарный духовой оркестр. Танцевали вальсы, польку, танго и фокстрот.

Один из праздников святых апостолов Петра и Павла произвёл на меня неизгладимое впечатление. В тот год стояло жаркое лето, долго не было дождя, не один хозяин заходил к нам и спрашивал у отца: «Илья Иванович, что показывает ваш барон?», так они называли барометр. Когда отец им говорил, что барометр до сих пор не падает и дождь не ожидается, они тяжело вздыхали со словами: «Если так продолжится, наступит голод…» Наконец стали просить священника отслужить молебен, чтобы Бог послал влагу. После воскресного богослужения батюшка сказал: «Теперь помолимся Богу, чтобы даровал нам дождь». Все как один, от мала до велика, встали на колени с зажжёнными свечами. Женщины плакали. Слёзы на глазах были и у многих мужчин. Так весь молебен простояли на коленях, затем взяли хоругви, иконы – и вышли крестным ходом. Обошли, как всегда, три раза храм, вышли на дорогу и остановились на пути в Голышево. Тем летом на ниве росла рожь. Священник и здесь прочитал несколько молитв, окропив святой водой поле и все четыре стороны света. К вечеру пошёл дождь…

А теперь про школу. Занятия начинались общей утренней молитвой, в которой участвовали все учащиеся и учителя. Все вместе пели «Царю Небесный». У каждого класса было отдельное помещение. В одном очень большом, которое использовали и как зал, занимались два класса: обычно одному задавали письменную работу, а потом менялись. Некоторые школьники жили в интернате всю неделю и только по субботам шли домой. Еду готовили сами, на школьной кухне варили картошку и жарили сало с луком. Никаких автобусов в то время не было, и, само собой разумеется, наши «дальние» были вынуждены ходить пешком. Пять-шесть километров ничего не значили.

Не помню, в каком году был неурожай из-за дождей и наводнения. Разлилась река, поля стояли в воде, затопило дороги. Многие дети не попадали в школу, а интернатские – домой. Требовалось организовать помощь, поскольку некоторые семьи от наводнения сильно пострадали. И тогда в школу доставили большой жестяной бак, который каждый день снизу мелкой щепкой «растапливали», как самовар. Все дети получали горячий чай. С чаем грызли бублики, которые привозили в большом количестве и подрумянивали в печи. Несколько раз родительский совет обсуждал с отцом, как помочь нуждающимся. В один из дней с некоторых детей сняли мерки, а потом председатель родительского совета Матвей Иванович подъехал к школе на санях, нагруженных большими мешками. В них были курточки и ботинки на шнурках. Ребята подходили по списку, и Матвей Иванович выдавал им вещи. Такие акции проходили несколько раз.

О том наводнении помню ещё, как в один прекрасный день на школьный двор прискакал верхом молодой парень. Вместе с ним на лошади сидели дети, то ли пять, то ли шесть. Всех этот вид чрезвычайно умилил, а парень пояснил, что на телеге невозможно проехать, только верхом…

Отец преподавал русский язык. Классиков русской литературы мы знали великолепно, а по правописанию он нас вымуштровал так, что до сих пор моя рука автоматически пишет правильно, хотя правил я уже не помню.

Мой папа был не только хороший организатор и учитель, но и, что весьма важно, прекрасный воспитатель. Его уважали все – коллеги, дети и их родители. Благодаря его усилиям все много читали, он имел к детям подход, умел посоветовать материал для чтения и увлечь. Помимо русского и литературы он преподавал и другие предметы, но особо интересными были его уроки пения. Отец сам хорошо пел и играл на скрипке. Он создал сильный ученический хор, который выступал не только на школьных праздниках, но и перед широкой публикой на праздниках Дней русской культуры, пел в храме на Рождественском и Пасхальном богослужениях.

В то время храм был местом, где собирались земляки. И старшее поколение со слезами на глазах смотрело на молящихся детей. Обычно на Рождество «профессиональный» хор пел на клиросе справа, а учащиеся стояли у левого клироса (все на клиросе не могли поместиться) и пели попеременно, нисколько не уступая взрослым певчим.

С ежегодной проверкой школы приезжал инспектор Отто Янович Свэнне, обычно на два дня. Приезжал с одним и тем же извозчиком, который ночевал у нас же в каком-нибудь классе. Интересны были показательные уроки, когда приезжало много учителей, а урок вёл кто-то из наших. Затем эти уроки анализировали, а в конце проходили общие посиделки.

На Рождество почти все классные помещения освобождали, парты ставили вдоль стены. Разучивали песни, стихи, готовили какую-нибудь постановку, которую увлечённо играли на радость родителям. Пьесу ставил мой отец, он также гримировал «актёров», а парики брали напрокат у лудзенского парикмахера Друяна.

Постановкой пьес или водевилей увлекались и учителя. Иногда зимой они устраивали благотворительные вечера, чтобы заработать на нужды школы. Тогда на афише сообщалось, что в школьном помещении состоится благотворительный вечер. Указывалось название пьесы, имена исполнителей и в конце, – что парики получены от Друяна. Это была для него хорошая реклама. Затем были танцы, сыпалось конфетти, работала «почта Амура». Играл оркестр народных инструментов, и я в нём играла на гитаре. Но это так, между прочим.

Продолжу о Рождестве. Посередине большого класса стояла великолепно украшенная, до самого потолка, ёлка, которую привозил из леса кто-нибудь из родителей. На неё вешали не только обычные бьющиеся игрушки, но и самодельные, которые изготавливали перед праздником на уроках ручного труда. По нижним ветвям неизменно шла гирлянда, склеенная из глянцевой бумаги. Вокруг ёлочки водили хороводы и играли.

У нас в квартире (то есть в учительской) стояла ёлочка поменьше. Мы её наряжали с братом сами, отец только украшал верхние ветки и укреплял на макушке звезду. Рождественская программа была примерно такая: мама что-нибудь готовила на кухне, отец ей помогал. Это происходило 6 января. С наступлением темноты приходили ребятишки со звездой славить Христа. Большая звезда на шесте, посередине неё сделан фонарик с горящей свечой внутри. Четверо-пятеро мальчиков заходили в дом и пели Рождественские песнопения, «Рождество Твое, Христе Боже наш» и другие. Отец давал им денежку, а мама – свежеиспечённые булочки, пирожки, печенье. Столько, чтобы всем хватило.

Вечером нас отправляли на улицу встречать первую звезду. Когда мы сообщали, что звезда показалась, звали ужинать. Как всегда, стол был накрыт белой льняной скатертью, под ней было постлано сено. Еда, как уж в посту, – никакого мяса, только винегрет из свёклы, селёдка с горячей картошкой, грибочки, на сладкое – рисовая каша с компотом.

После ужина нам было велено прилечь и попробовать заснуть, что мы обычно и старались сделать, потому что знали, что будет потом. В полночь начинали звонить колокола, и мы с мамой отправлялись в храм. Отец уходил туда уже раньше, потому что ему нужно было подготовить ученический хор. Богослужение торжественное. Но уже сама дорога в храм необычная. На небе сияют неисчислимые звезды. Блестит снег. Вокруг тишина и покой, который изредка нарушает звон бубенцов подъезжающих к храму прихожан. Лошадей привязывают неподалеку. Тихая ночь, святая ночь…

Из храма с богослужения мы возвращались примерно в два часа ночи и садились уже за праздничный стол. Праздничные блюда из русской печи вынимали ещё горячие. Посередине стола стояло большое блюдо с квашеной капустой, по краям которой были разложены самодельные колбаски. Свекольный салат, маринованные боровички и другая холодная закуска. Только на Рождество мама готовила так называемую руладу – фаршированный слоёный свиной желудок, который был не только вкусным, но и выглядел аппетитно. Отец пил самодельное пиво, мы – горячий чай. К нему подавали пироги с капустой или грибами, ватрушки, сладкое печенье и компот.

Затем снова ложились спать. Когда вставали, было уже светло. 7 января начиналось хождение из дома в дом и поздравления. Сначала с визитом шли мужчины, дамы сидели дома и принимали гостей. Затем молодые дамы посещали старших, а потом уже и те выходили с визитами. Ёлочку зажигали 7 января вечером, но иногда ещё и 8 января, наверное, потому, что тогда приходили в гости дети соседей – священника и учителей.

В моей памяти осталось, как мы зажигали ёлочку в доме священника. Это было днём. Взрослые сидели в столовой за столом и угощались, среди них были и мои родители. Мы веселились у ёлки. Когда все свечки уже сгорели, и оказалось, что в доме их больше нет, мы решили сбегать в храм и выпросить у сторожа огарки. Сторож дядя Костя был мужчина средних лет, блондин, с вьющимися волосами и закрученными усами. Особенно эффектно он смотрелся в тёплую погоду – в розовой рубашке, с чёрным поясом с кистями, в чёрных брюках и сапогах со скрипом. Когда он через весь храм нёс в алтарь медный, до блеска начищенный кувшин с тёплой водой для теплоты, было на что посмотреть! Мой маленький братик, когда его спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет, отвечал: «Хочу стать дядей Костей!».

Когда мы всей оравой подбежали к церковной ограде, дядя Костя как раз запирал храм. В нашей просьбе дать нам огарки он отказал. Сказал, что больше не будет отпирать храм, что у него уже нет времени, ключ надо отдать священнику и прочее. Началось безуспешное нытьё. Расстроенный таким отношением дяди Кости к детям, Павел, младший сын священника и мой одноклассник, обозвал дядю Костю скупердяем и начал дразниться.

Мы стояли за железными воротами храма. Павлушка показал дяде Косте язык и при этом случайно коснулся железа. Был довольно крепкий мороз, и язык словно прирос. Мальчик стал плакать, но язык оторвать боялся. Ребята постарше сообразили, в чём дело, велели стоять и не двигаться, иначе совсем без языка останется, а они сбегают в дом за горячей водой. Я побежала с ними. Самая старшая девочка схватила литровую кружку и налила из самовара воды. Мы, друг дружку перебивая, бессвязно рассказали взрослым, что Павлушкин язык примёрз и его необходимо разморозить. С кипятком в кружке помчались обратно и вылили уже поостывшую воду на язык. Дядя Костя всё же дал нам горсть огарков, хотя потом, конечно же, пожаловался священнику, и мы получили хороший нагоняй от батюшки и его супруги.

Такими были наши зимние забавы. Река замёрзла, её замело, к опорам моста намело целые сугробы. Мальчишки прыгают в эти сугробы с моста, зовут и меня, но я боюсь, что лёд может проломиться, и не иду. Тогда они находят для прыжков ещё лучшее место – ров возле праздничной площадки, к тому же со стороны риги: ни из дома священника, ни из окон школы нас не видно. Великолепные прыжки, словно в пуховые подушки! Но я, маленькая и лёгкая, прыгаю и утопаю в снегу так, что сама выкарабкаться не могу. Меня надо вытаскивать. Просто смех да веселье! Но вот несчастье – в снегу потерялись мои галоши. В то время девочки не ходили в брюках и таких сапогах, как теперь. На мне были тёплые вязаные шерстяные чулки, ботинки со шнурками и галоши. Что делать? Надо идти за лопатой. Лопату мне просто так не дают, спрашивают, зачем. Я отвечаю, что, когда бегала, галоши в снегу потеряла, надо откопать. Мне дают лопату, но и младшего братика посылают со мной, он всю правду и рассказывает. Розги я не получила, меня вообще не драли, хватило и устных наставлений. Да я и сама всполошилась, что останусь без галош. Но всё обошлось.

Вспоминаются и другие забавы, например, катание на больших санках с банной горки. Усаживались плотно – впереди самый большой и умный парнишка, тот, что будет рулить, посередине малышня, сзади опять большой мальчик – он будет разгоняться и на ходу запрыгивать в санки. Дух захватывает! Банная горка – вдали от построек, взрослые её не видят, а мы съезжаем в сторону реки. Баня стоит на высоком берегу, и у нас такой мощный разгон, что катимся через всю реку на противоположный берег. Только там понимаем, что проехали по проруби, которую никто и не заметил.

А в один прекрасный, солнечный, зимний день друзья позвали меня посмотреть, какие причудливые формы образовались под склоном берега. Действительно красиво – сосульки замерзли самым фантастическим образом. Решили из них сделать музей. Мальчики из дома притащили большие сани, и мы погрузили на них ледяные фигуры. Но тут пришёл батюшкин прислужник и закричал, чтобы мы срочно тянули сани домой, потому что священника вызвали к больному; что надо запрягать лошадь, а сани пропали; что мальчишки только на одно только баловство и способны; что как глупо сани нагружать льдинами… И вывалил всё наше богатство на землю! Мальчики потом, когда священник вернулся домой, получили розги. Но всё же эти ледяные фигурки они позже притащили домой и со мной поделились. Я перед окном устроила выставку, и она долго там красовалась, пока не растаяла.

Мне довелось познакомиться с первым радио. Заведующий латышской школой приобрел радиоаппарат. Пошли его послушать. Аппарат был с наушниками. Всем наушников не хватило, слушали по очереди. Но прошло совсем немного времени, и мой отец привёз большой аппарат фабрики «ВЭФ», и у нас каждый день была музыка. Позже протянули и телефон.

Очень забавным было кино. Однажды в школу явился какой-то человек и предложил показать кино. Билеты дешёвые, но, поскольку в школе более ста детей, ему хватает, и он готов оказать свои услуги. Нужен один мальчик – помочь. Отец выбрал мальчика, который достаточно проворно разбирался в различных конструкциях и даже в своё время поставил мельницу на ручье, которая всем на удивление действовала без перебоя. Мальчик помогал «киношнику» клеить и перематывать плёнку, а также обслуживать киноаппарат, который надо было крутить рукой. Все фильмы были очень короткими, главным образом научно-популярные, но были также и короткометражные художественные фильмы. Так я впервые увидела Чарли Чаплина и с того времени до сих пор являюсь почитательницей его таланта. Дядя с кино пробыл у нас два дня. В настоящий кинотеатр я впервые попала уже в гимназии, в Лудзе. Показывали, конечно же, немой фильм, но всё время звучала музыка – без устали играл тапёр.

В Карсаве бывали постановки Театра русской драмы, и мне довелось посмотреть и водевили, и трагедии. Одним актёром все восхищались, мне тоже он очень нравился. Это был выдающийся Юрий Юровский, в то время ещё молодой и очень красивый. Мне тогда было лет тринадцать.

Ближе к весне на уроках пения разучивали песнопения: как на Рождество, так и на Пасху ученический хор пел попеременно с взрослым. Но ещё до Пасхи, во время Великого поста, все вместе организованно ходили в храм. Мне очень нравились великопостные службы, когда мы по классам стояли рядами, слушали, как батюшка читает молитву святого Ефрема Сирина, и все вместе (батюшка, взрослые и дети) клали земные поклоны после каждого стиха. Молитва святого Ефрема Сирина затронула не только моё сердце. Позже, когда я уже училась в средней школе, прочла стихотворение Пушкина, которое стало моим любимым. Сама молитва звучит так:

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

А вот стихотворение А.С.Пушкина:

Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

Красивой и трогательной были также общая исповедь и Святое Причастие. Я очень ждала богослужения на Страстной неделе, особенно чтения Двенадцати Евангелий в четверг вечером, когда каждый старался донести до дома свою зажжённую свечу: в темноте на дороге можно было видеть движение множества огоньков. И крестный ход в Великую Пятницу, когда со свечами в руках мы шли траурным шествием за распятым Христом.

И наконец Пасха. За два-три дня начиналась такая подготовка, какой я в своей жизни больше и не видела: яйца красили, куличи пекли. Мне тогда приходилось взбивать бесконечное множество яиц: пекли торт, в который клали их почти двадцать штук, ставили куличи, варили творожную пасху. Моей пенсии сейчас не хватило бы и на половину того, что готовили на один праздник тогда. Особо занимались куличами. Тесто для них раскладывали в высокие эмалированные кружки примерно на один литр, при выпечке куличи поднимались, и из печи их доставали высотой около сорока сантиметров «с шапочкой». Куличи аккуратно кутали в подушки, чтобы они остывали медленно, а нас перед этим выгоняли во двор, потому что нельзя было ни шуметь, ни бегать, и, главное, не хлопать дверьми, иначе куличи опустятся, и весь труд пропадет даром. Можем ли мы теперь приготовить такой кулич?

Ответственным делом было также запекать окорок. Но, как я уже говорила, в русской печи всё можно было приготовить на высшем уровне. Праздничный стол того времени выглядел очень богатым и пышным, сейчас такому можно только дивиться на картинах и старинных открытках.

Так же, как и на Рождество, домой из храма возвращались около двух часов ночи. Пышный праздничный стол к тому времени уже был накрыт. Ожидали батюшку. Он обычно после храма сразу шёл к нам вместе с псаломщиком Николаем Ивановичем и сыном-семинаристом. Служили небольшой молебен, святой водой кропили праздничные яства. Затем все садились за стол разговляться. Долго за столом не задерживались, какой-то часок. Когда псаломщик Николай Иванович выпивал рюмочку водки и исполнял песню «Звёзды мои, звёздочки», батюшка вставал из-за стола и собирался домой. Мой отец провожал его, чтобы поздравить его супругу. И так было из года в год. За столом сидели до тех пор, пока Николай Иванович не споёт «звёздочки» (он был очень приятный старичок).

На Пасху развлекались особо: качались на качелях, катали яйца (для этого была специальная доска с канавкой), бились ими и, главное, звонили в колокола. Колокольня всегда стояла закрытой, и доступ туда был только звонарю. Однако в первый день Пасхи разрешалось позвонить и другим «умельцам». Поэтому именно в первый день Пасхи временами слышался весёлый звон. Однажды такая радость выпала и нашей компании. Надо было видеть, как Михаил, будущий воспитанник консерватории и диакон, нас расставил и нами дирижировал. На себя он взял самую ответственную роль – маленькие колокола, которые ведут мелодию «тили-тили-тили», а мне, как самой младшей, когда он подаст знак, надо было дёргать веревку самого большого колокола для заключительного «бом». Нам казалось, что мы всё сделали великолепно и своим звоном прославляли Христово Воскресение. Но внизу почему-то ворчал дядя Костя, а дома родители сначала приняли наш звон за набат, но, не увидев нигде пожара, решили, что на колокольню забрался пьяный.

К выдающимся весенним событиям можно причислить также ледоход на нашей реке Утроя (по-латышски Ритупе). Эта небольшая речка, которая около Михалово была совсем мелкая, с каменистым дном, и летом её можно было легко перейти вброд по камням не разуваясь. Во время половодья разливалась, становилась широкой, быстрой и неспокойной. Мы наблюдали ледоход с моста, мне было страшно, но уходить не хотелось, настолько это было захватывающее зрелище. Только когда льдины ударялись о каменные опоры моста, сердце на мгновенье замирало.

Совершенно особую радость доставляло лето. Мы купались (голышом, никаких купальников у нас в помине не было), удили рыбу или ловили её сетью, руками ловили раков, которые сидели под корнями ольхи, росшей у самой воды. По обоим берегам реки на сочных лугах росли всевозможные полевые цветы. На деревьях птицы вили гнёзда. Наступали летние каникулы.

Здание школы стояло пустым, места для игр у нас было предостаточно. Вспоминаются летние работы на маленьком огородике около школы и на нашем хуторе, в километре от школы, где были посеяны клевер, овёс и горошек для нашей коровы и лошадки и посажена картошка. Картошку нужно было окучивать и выпалывать репейник (такой низкий сорт, неизвестно, почему он там вообще рос в картошке?). Этот репей в больших корзинах приносили домой, затем в реке начисто мыли и в деревянной кадке мелко нарубали (это была моя обязанность). Вымытым его смешивали с грубой мукой и скармливали свиньям. Конечно же, мне нужно было помогать по огороду и пропалывать клумбы. В те времена у детей всегда была своя работа и свои обязанности.

Выращенного картофеля и овощей хватало на всю зиму, и их никогда не покупали. Поздней осенью забивали свинью, и у нас на Пасху был вкусный окорок, какого позже мне не доводилось даже видеть. На всю зиму хватало копчёного сала. Муку, крупы, соль, сахар покупали мешками. Молочные продукты и яйца в достатке были свои. Мне очень нравилось, когда взбивали масло, лакомиться домашней пахтой. Хлеб тоже пекли сами. Осенью я собирала кленовые листья – если их положить на лопаты для хлеба, на его нижней корочке получался красивый рисунок. Свой хлебушек был душистый, вкусный и стоял, не черствея, неделю. Готовясь к зиме, варили варенье, сушили и солили грибы, квасили капусту и солили огурцы. В кладовой стояли бочки с капустой и огурцами и бочонок с грибами. Картошку хранили в погребе, под полом на кухне. Сало и муку – на чердаке.

Ещё было интересно, когда варили мыло из свиных кишок и отходов. Это делали раз в год, вскоре после того, как закалывали свинью. Сами мылись в бане синим пёстрым мылом (теперь такое не производят, но его можно увидеть на картинах Кустодиева). Так называемое мыло для лица было душистым. Когда отец брился, он делал пену из душистого мыла. Брился бритвенным ножом, предварительно наточив его о старый армейский ремень. Я со страхом наблюдала за этой процедурой.

Колодца у нас не было. Воду носили с реки сразу в двух вёдрах на коромысле. Для воды в коридоре стояла большая деревянная бочка.

Когда летом стирали бельё, полоскали его в реке. Льняные простыни, полотенца и одежду колотили на камне колотушкой, били основательно, и бельё становилось белоснежным. Хлопковую, шёлковую и шерстяную одежду утюжили железным утюгом (его нагревали углями). Льняные простыни и полотенца не утюжили, а катали: накручивали на плоскую деревянную доску с ручкой на конце.

Из домашней утвари самым заметным был самовар, из которого пили чай, когда он начинал красиво гудеть – «петь». Самовар тоже нагревали углями. Иногда, чтобы угли разгорелись быстрее, на трубу самовара надевали сапог и раздували угли как мехами. Самовар на все праздники чистили – тёрли раздавленными ягодами клюквы, и тогда он блестел и сверкал.

Утюг, как и прочую старую деревенскую утварь, я подарила музею истории Риги, а самовар – Резекненскому краеведческому музею.

С детства с уважением отношусь к культуре, обычаям и традициям каждого народа. В связи с этим поделюсь интересными наблюдениями. Я упомянула, что в нашем маленьком местечке жили рядом и русские, и латыши, и цыгане, и евреи (особенно много их было в Лудзе и Карсаве), которым принадлежала часть лавок и магазинчиков. В Лудзе жила одна очень богатая цыганская семья – домовладельцы, глава этой семьи считался у цыган бароном. Видела двух девушек из этой семьи, очень красивых и элегантных.

По дороге мимо нашего дома иногда проезжали цыганские повозки, наверное, кочевали с одного места на другое. И тогда некоторые цыганки заворачивали и к нам, большей частью они были среднего возраста или пожилые. Они особо не попрошайничали, за то, что им давали, благодарили и исчезали. Обычно мама отдавала им нашу одежду, из которой мы уже выросли. Никогда ничего не было украдено. Однажды мы были с братом дома одни. Подошедшим цыганкам пояснили в окно, что никого нет дома, и они спокойно ушли, не приставая, чтобы мы открывали дверь или что-то давали. Отец говорил, что цыгане не крадут там, где они в данный момент живут. Не помню уже, сколько цыганят училось в нашей школе, может, трое, не больше. Приходили в школу в аккуратной, чистой одежде, сами чистые, ухоженные.

Как-то летом цыганский табор стоял несколько дней в Михалово около моста, в том месте, что им указал священник отец Никанор. Матушку священника и мою маму пригласили в табор – посмотреть, как живут кочевые цыгане. Взяли также меня и некоторых учеников из нашей школы. Горели костры, кажется, пять. Еду варили в подвесных котлах. В нашу честь устроили небольшой концерт, пели хором и соло, под гитару и под скрипку. Особо удивила нас наша ученица, девочка лет десяти-двенадцати, которая исполнила номер, сопровождая пение выразительными, плавными движениями. Она пела очень популярные в то время песни Александра Вертинского. У меня до сих пор стоит перед глазами выступление этой талантливой девочки. Интересно, как сложилась в дальнейшем её жизнь?

Вообще отца и маму часто звали в гости родители наших учеников. Мне больше нравилось, когда нас принимали без «почестей», по-простому: так можно было спокойно осмотреть всё хозяйство.

В конце лета обычно играли свадьбы. Отца часто приглашали в посажёные отцы. Невеста повязывала ему через правое плечо полотенце с орнаментом и с кружевами на концах. Однажды отцу дали ещё и расписные рукавицы. Интересный обычай: невеста вносила сундук с приданым в дом молодого мужа, и тогда посажёная мать (обычно очень говорливая, дородная женщина) вынимала из сундука расписные полотенца и развешивала их на гвозди, которые заранее вбивали в стены. Ни один гвоздь не оставался пустым. Посажёная мать при этом могла ещё от души наговориться.

Самую пышную свадьбу, на которой я когда-либо побывала, играли в доме Ивана Ивановича Иванова. Женился его приёмный сын, сирота. Свадьбу справляли целую неделю. Иван Иванович выделил этому молодому человеку в приданое пятнадцать гектаров и помог построить дом, а значит – заложить основу нового хозяйства.

Мы с отцом пришли в дом Ивана Ивановича. Дом украшали цветами и берёзками, к этому подключили и меня. Затем я помогала украшать двух лошадей (молодые ехали на двуколке) – расчесали гривы и каждой заплели на лбу косичку, в которую вплели белую ленту. Понятное дело, лошади лоснились и блестели.

Гостей позвали в комнату для торжеств. Под иконами, за столом, задрапированным белым, сидел жених и мой отец. Родственники и гости стояли вокруг молча. Отец сказал речь, особо подчёркивая благородство и щедрость Ивана Ивановича в воспитании сироты, пожелал жениху счастья. Иван Иванович и его свояченица (сестра покойной жены, которая вела его хозяйство) иконой благословили жениха. Затем подходили все по очереди, пожимали жениху руку, целовали, желали счастья и клали деньги на тарелку, стоящую на столе. Подошла моя очередь, отец мне уже заранее дал денег. Поскольку я была «большая», жених буквально перегнулся через стол, чтобы поцеловать меня. На тарелке я видела красивые серебряные монеты достоинством в один, два и даже пять латов. Это были деньги на начало совместной жизни. Потом все уселись в повозки и поехали в храм. Жених прибыл первым, затем появилась невеста. Вошли в храм. Было уже совсем темно. Но горели свечи, и оттого всё было светло, торжественно и благодатно. Пел хор. Отец прочитал «Апостол» – фрагмент из Послания апостола Павла Ефесянам о значении брака. Я сотни раз слышала это чтение, но ни одно не могло сравниться с истинно художественным чтением моего отца. Начав с низких тонов, его голос с каждым словом звучал всё выше и выше, переходя в конце в долгое высокое звучание.

Когда молодожёны вернулись домой, в дверях их встретили хлебом-солью, а мы обсыпали их цветами и зерном: рожью, ячменём, пшеницей – так что, поднимаясь по лестнице, они всё отряхивались. За столы (их накрыли в комнате для торжеств, пока мы были в храме) садились по очереди, в несколько «присестов», поскольку всем сразу места не хватило. Для молодёжи стол был накрыт в соседней, меньшей комнате.

Праздновали всю неделю. Приходили целыми группами, прошеные и непрошеные, со всей округи, и всех угощали. Иван Иванович и его помощник вёдрами носили пиво из погреба (мне удалось подсмотреть, что в погребе ещё очень много бочонков).

Восторг у нас, детей, вызвал комичный случай. Иван Иванович как раз шёл с ведёрком из погреба, когда в дом вошёл один бобыль, не помню его имени. Увидев его, Иван Иванович сказал: «Вот беда, что у меня нет с собой кружки, я бы тебя угостил пивком». Тот сразу нашёлся: «Да не надо никакой кружки, Иван Иванович, я так попью, из ведёрка». И как приложился к ведёрку, так и не оторвался, пока всё не опустошил, крякнул и сказал: «Спасибо, Иван Иванович, отменное пивко!» – и ушёл. Но недалеко: улёгся в ближайшей канавке и заснул. Иван Иванович позже послал нас, детей, посмотреть, спит ли ещё бобыль, не заболел ли случайно. Смогли доложить, что спит и храпит. Так он на травке проспал до вечера и затем отправился домой даже не качаясь. «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя!»

Танцевали на свадьбе на специально приготовленной площадке в парке около беседки. Играли три известных музыканта (гитара, мандолина и банджо), а когда они отдыхали, звучал граммофон.

А теперь опишу похороны, на которых всех, всё наше окружение, объединили общая боль и сопереживание. Речь идёт о похоронах старшего сына Матвея Ивановича Гусева, председателя родительского совета и старосты церковного прихода. Матвей Иванович уже отмечен в моих воспоминаниях, когда говорилось о помощи потерпевшим при наводнении. У него было четыре сына. Старший, статный парень двухметрового роста, был призван в армию. Благодаря своему росту, он попал в охрану президента государства (между прочим, парень-то были русский!). Туда набирали только красивых, высоких ребят. Успешно отслужив, он ехал домой, но, переходя из одного вагона в другой, упал. Наверное, уже на радостях «пригубил»...

В день его похорон напротив школы остановилась грузовая машина с гробом, на котором лежали огромный венок с лентой (мы таких никогда не видели) и военная фуражка. Гроб поставили в храме. Матвей Иванович, всегда крепкий, как дуб, теперь совершенно поникший сидел у гроба, положив на него голову. Все подходили к нему, но слов утешения не находили, а только молча обнимали. На похороны собрались все местные, в храме было полным-полно народа. Все плакали. Когда гроб опускали в могилу, плакали навзрыд.

Судьба этой семьи оказалась тяжёлой. Во время Второй мировой войны погиб ещё один сын, третий вернулся без ноги. Живым и здоровым остался только младший, который и стал хозяином в отцовском доме.

В школе была довольно хорошая библиотека, которую я постепенно почти всю прочла. Книгами мы менялись, брали друг у друга. Как говорил отец, «книги должны идти в народ, а не стоять на полке». Для школьных нужд выписывались детские и молодёжные журналы и на латышском языке: «Cīrulītis», «Mazās jaunības tekas», «Jaunības tekas». Учительница латышского языка выписывала журнал «Atpūta» с красивыми цветными иллюстрациями, который давала читать и мне. Отец получал газету «Сегодня» – на первой странице субботнего номера всегда была репродукция какой-нибудь картины.

Я этими номерами оборачивала свои учебники. Таким образом, мои книги выглядели пёстрыми, цветными, а я знакомилась со многими работами и запоминала имена их авторов, художников. Впрочем, некоторых я уже знала: книга «Живое Слово» была богато иллюстрирована.

Летом мне нравилось сидеть на ветке черёмухи опершись спиной о ствол и читать. Но излюбленным местом был большой камень, вокруг которого росла малина. Там, сидя с книгой в обнимку, я чувствовала себя, как в гнезде.

Так, ненавязчиво и без особого принуждения, я соприкоснулась с художественными и культурными ценностями. Из газет, которые были уже прочитаны и отложены для хозяйственных нужд, я вырезала портреты писателей, художников, певцов (например, Шаляпина) – их собралась целая коллекция.

Дома было довольно много открыток с репродукциями картин. Правда, они лежали в мамином альбоме. А ещё мы получали красивые поздравительные открытки на праздники и именины и очень берегли их. Сейчас моя коллекция открыток хранится в музее истории Риги.

О праздновании именин. 25 января, на Татьянин день, ко мне приходили мои друзья – дети. Когда все собирались, батюшка служил небольшой молебен. Я стояла одна впереди всех в своём лучшем платье, со светлыми бантами в косах, меня охватывало ощущение торжественности, особенно когда священник читал Евангелие, положив его мне на голову. Даже сейчас, когда пишу об этом, наворачиваются на глаза слёзы. Сколько было таких чудесных мгновений в моей жизни, я не знаю и не могу сказать. Все дни слились воедино, и сейчас кажутся событием одного красивого дня.

25 января – особый день. Через много лет, уже будучи студенткой, я первый и единственный раз в своей жизни на Татьянин день посетила бал, организованный русскими студентами в офицерском клубе. «Татьянинский бал» в Риге был одним из самых красивых… 25 же января 1945 года арестовали моего отца и сослали его на десять лет в Сибирь. И вновь 25 января, в день моих именин, я получила удивительный подарок – родился мой старший внук Андрей. К тому времени я уже многие годы не отмечала именины торжественно. В этот же раз после посещения роддома я поехала в Свято-Троице-Сергиев монастырь (на улице Кр. Барона), где у иконы Святой Татианы долго молилась о милости и заступничестве перед Богом.

Вспоминаются Дни русской культуры. Их организацией занималось «Рижское русское культурно-просветительное общество» и его специальный комитет. Дни русской культуры проходили во всех местах компактного проживания русского населения Латвии. Естественно, что торжественнее всего они проходили в Риге. Помню их хорошо, так как сама в них активно участвовала.

На праздничной площадке ставили эстраду. Для уважаемых гостей и людей постарше было несколько скамеек, остальные просто сидели на траве. Приезжали учителя из окрестных школ, интеллигенция из Лудзы, Карсавы и даже Резекне, бывали и русские депутаты Сейма (фамилии двоих помню – Корнильев и Шполянский). И депутаты, и работники культуры выступали с речами. В программе были выступления хора, танцы, сольные номера. Как виртуозного исполнителя танца помню учителя Александра Селунского из Лудзы.

К Дням русской культуры тщательно готовились. По воскресеньям после богослужения в школе проходили репетиции хора. В хор отец отбирал лучших певцов из учащихся старших классов, остальные были молодые люди из окрестностей. Шили народные костюмы. У парней они были совсем простые – вышитая или цветная (красная, голубая) рубашка, пояс с кистями. Девушки и женщины шили яркие сарафаны, которые дополняли белая рубашка с вышитыми рукавами и воротничком и вышитый фартук. В старом альбоме сохранилась фотография: на ней – мой отец в белом жакете, за ним – хор (и я в довольно коротком сарафанчике), музыканты, про которых я уже рассказывала. Русским танцам молодёжь обучала одна из дочерей священника – учительница.

После основного концерта был детский утренник, на который шли и дети, и взрослые. Было интересно смотреть, как дети играют на сцене. Так, с пьесой «Лгунишки» справились весьма успешно, как утверждали учитель, который нас обучал, и публика. Пьесу ставили в большой риге священника. Об этой риге сохранились самые милые воспоминания, ведь там мы играли в прятки и другие игры.

Среднее помещение риги, в котором молотили, было большим, почти как зал, а с обеих его сторон – пристройки: одна с печью, где хлеба сушили, вторая для хранения инвентаря. Когда мне было лет семь, эту ригу мы, сорванцы, – младшие сыновья священника и я – использовали как каток. У риги была соломенная крыша с уклоном в одну сторону почти до самой земли. С этой же стороны была и завалинка, так что забраться на крышу не составляло труда. После дождя, особенно осенью, когда крыша почти всегда была мокрой, с неё можно было великолепно съезжать сидя, слегка приподняв ноги. То, что штаны становились зелёными, нас мало волновало. Мама наставляла, чтобы я не сидела на земле, ведь такие штанишки трудно отстирать. Я, понятное дело, не объясняла, что это солома на крыше от старости позеленела... Конечно, отстирать было трудно, это ведь были не трикотажные штанишки, а хлопковые, да ещё и с кружевами. Так мы развлекались, пока батюшка не заметил на крыше риги странные следы, как будто солома задралась. Спросил у сыновей, они сказали, что видели, как по крыше бегают овцы. Но наверняка батюшка подозревал «других овец», и однажды, в туманный день, своими глазами увидел их… Конечно, и моя мама тогда узнала об этих шалостях.

Возвращаюсь к Дням русской культуры. В риге ставили сцену и большие скамейки из свежих неотёсанных досок для зрителей. Ригу украшали берёзками, бумажными флажками и фонариками. Помещение освещалось керосиновыми лампами. Вечером здесь играли небольшие пьесы или водевили, особо любимыми были пьесы А. Чехова «Свадьба», «Медведь», «Юбилей» и инсценировки его рассказов. Позже, в советские времена, когда говорили о самодеятельности и взращивании талантов, я внутренне посмеивалась. Мы в молодости не называли это самодеятельностью, и ничего мы «не взращивали». Просто для учителей и интеллигенции было само собой разумеющимся, что в Днях русской культуры и благотворительных мероприятиях нужно принимать самое активное участие.

Между дневной и вечерней программами в самом большом классе школы были накрыты столы для всех участников и почётных гостей. Столы красиво декорировали, из блюд подавались холодные закуски, различные салаты, к ним – самодельное пиво и морс, чай с печеньем и булочками. За столом беседовали и пели. Никакой водки. Устройство и украшение столов находились в ведении моей мамы. Девушки приносили продукты, пекли и варили, затем всё раскладывали согласно маминым указаниям, приговаривая, что это для них хорошая школа – как надо устраивать праздники. Вообще к моей маме охотно шли в служанки все девушки из округи. Проработав пару лет, они успешно выходили замуж, так как были хорошо обучены ведению домашнего хозяйства.

Судя по фотографиям в старом альбоме, видно, что жизнь стабилизировалась: школьники были лучше одеты и обуты. Иногда за покупками ездили в Карсаву (десять километров от Пудиново), в Лудзу (двадцать километров), а иногда доезжали и до Резекне (тридцать километров), где, например, покупали пальто. Ехали на лошади, автобусы в те времена туда не ходили.

Свою первую поездку в Лудзу помню очень хорошо. Мне, наверное, было лет семь. На подъезде к Лудзе с нами несколько раз заговаривали евреи, стоящие на обочине дороги: «Что везёте продавать?» Большей частью говорили по-русски. Это были перекупщики, которые старались купить подешевле, не дав крестьянам добраться до рынка. Улица, по которой мы въезжали в город, была вымощена булыжниками, и нас так трясло, что казалось: все внутренности вытрясутся наружу. Наконец въехали в один двор у подножья городища. Там поставили лошадь и отдохнули сами, выпив чая у приветливой хозяйки. Мама пояснила, что на горе – это развалины рыцарского замка, а рядом – городище древних латышей, где ученые-археологи занимались раскопками и нашли много предметов старины.

Затем мы ходили по магазинчикам и лавкам, в которых торговали главным образом евреи. Заглядывали и на базар, где селяне с возов торговали продуктами и своими поделками. Мы купили несколько глиняных горшков. Я впервые увидела целые возы латгальской керамики. В те времена она стоила сантимы, зато позже стала известной и очень дорогой. Родители обычно делали покупки в одних и тех же магазинах, где они уже годами были «своими» покупателями.

Когда мы шли по улице, произошёл комичный случай. На мне была ярко-красная вязаная кофточка и на голове красная шапочка. Мимо шли индюки и что-то клевали. Таких птиц я видела впервые и, конечно же, остановилась их рассмотреть. А они с криком бросились на меня! Я бегом от них, они – за мной. Но тут один еврей распахнул двери своей лавки и позвал меня: «Забегай внутрь!» Я забежала, дверь за мной закрылась, а индюки остались на улице. Мои родители и маленький братик, смеясь, зашли за мной в лавочку. Но я была основательно напугана. Таковы были мои первые впечатления от Лудзы.

Карсава была меньше Лудзы. И здесь при въезде в город евреи встречали вопросами: «Что везёте продавать?» В магазинах обязательно торговались. Однако это было не принято делать там, где продавали продукты, канцтовары и книги: на эти товары были твёрдые, всем известные цены. Зато в магазинах одежды торговались отчаянно. А когда сходились на цене, товар красиво упаковывали, а подавая, говорили: «Спасибо и обязательно в следующий раз приходите к нам, ведь мы вас уже хорошо знаем и вы – наш лучший покупатель!» Такой же стиль торговли был и в Резекне.

Когда был нужен совет серьёзного врача, все ездили в Лудзу к доктору Онисиму Рекашову. С мелкими болячками обращались к молодому врачу в Мердзене (в трёх километрах от нас). О докторе Онисиме Рекашове следует рассказать подробнее. Это был чудо-доктор, безошибочный диагност, его знала вся Латгалия. Он прожил сто два года и, как я слышала, до последнего лечил. Он жил в домике с большим садом, где проводил свободные минуты. Дом был обустроен просто, по-спартански. Свою огромную библиотеку он позже подарил нашей гимназии. Одевался просто: во френч из лёгкой, светлой ткани. Даже зимой не носил пальто. Когда было очень холодно, на голову надевал башлык.

Дважды действия доктора Рекашова вызвали моё восхищение. Моя мама в Риге обратилась к известному профессору, который нашел у неё туберкулёз и посоветовал отделить от неё детей или же поместить её в санаторий. Отец случайно встретил на улице доктора Рекашова, который поинтересовался, почему он нос повесил. Отец поведал о своих бедах. Доктор велел привести маму к нему. И вот его диагноз: туберкулёз – в мозгу у рижского профессора, а у мамы – ревматизм, и из-за этого боли в груди. Выписал соответствующие лекарства и посоветовал, что делать и чем питаться. У мамы такие боли больше никогда не повторялись.

Второй случай был с моим братиком. Он, прыгая, выбил сустав в правой руке. Мальчика быстро доставили к костоправу, но, увы, это не помогло. Позвонили доктору Рекашову. Он назначил день и время, когда явиться, и дал наставление, чтобы ребенка не травмировали, а сказали ему, что едут не к врачу, а в гости. Доктор привёл братика не в кабинет, а в столовую, где на столе стояла ваза с разными фруктами; особенно вкусными были сливы и груши. Доктор знай потчует и беседует о чём-то, только не о болезнях. Внезапно он взял братика на руки и в одно мгновение, молниеносно – княкш! – вправил сустав, а ребёнок не успел даже понять, что с ним произошло.

Позже, когда я училась в гимназии, я заболела корью, и он поместил меня в свою больницу. Как он был чуток и ласков! Между прочим, одну гимназистку- сироту, которую он оперировал, он забрал долечивать к себе домой, чтобы она смогла полностью выздороветь и прийти в себя. Об этой сироте больше некому было позаботиться... Но он мог быть резким и насмешливым по отношению к симулянтам, притворщикам и «глупым дамочкам». О докторе ходили всякие легенды. Например, рассказывали, что один франт явился к нему с болезнью ног. Доктор велел снять туфлю, осмотрел её со всех сторон с наигранным удивлением и бросил в угол. Затем вытащил откуда-то свой ботинок с четырехугольным носом и сказал: «Вот, носи такие ботинки, и ничего не будет болеть»!» У молодого человека на ногах были так называемые «джимми» – туфли с очень узкими носами, которые тогда были в моде. Выдающаяся, светлая личность наш доктор Рекашов! Упокой, Господи, душу его…

Я характеризовала своего отца как учителя, педагога и общественного деятеля. Теперь о мамочке. Уже рассказывала, что к ней ходили тётушки за «порошками от головы» и валерианой, девушки – консультироваться по шитью, а иногда приглашали нарядить невесту. В школе мама преподавала в младших классах все предметы. Считалось, что лучше, когда малышам преподаёт один учитель, потому что они легче привыкают и к нему, и ко всему распорядку в школе. Мама умела заинтересовать ребят новым материалом, толково с ними занималась, рассказывала сказки. Как дома, так и в школе, она никогда не кричала, не поднимала голос, справлялась со всем спокойно и строгости совсем не чувствовалось. Дети к ней очень привязывались.

Когда я была совсем маленькая, мне нравилось вместе с мамой сидеть на полу перед открытой дверцей печи и слушать сказку или рассказ о наших предках и родных. Они остались где-то в России, и лишь изредка приходили письма от моей бабушки. В ответ я писала ей письма и рисовала маленькие рисунки.

В альбоме есть фотография моей бабушки, маминых братьев и сестры. Про бабушку такой рассказ. Она из семьи священнослужителя, а её старший брат работал в почтовом департаменте. Бабушка, Вера Александровна Мархиль, не могла дождаться, когда же её старшая сестра Маша наконец-то выйдет замуж: она была очень властной и бедную Верочку всячески «дрессировала». И вот подвернулся счастливый случай навсегда покинуть дом – сосед попросил руки Верочки, а вовсе не старшей сестры. Всё произошло, как в старые добрые времена. Жених с торжественным визитом пришёл к матери. Пока они беседовали в гостиной, Верочка, подслушав разговор, быстро сообразила, что упускать такую прекрасную возможность освободиться от старшей сестры нельзя. Ничего, что жених в годах и она с ним ни разу даже не беседовала. Но тут она услышала, как мама отвечает, что для них это большая честь, но Верочке ещё нет шестнадцати лет. Не выдержав, она открыла дверь и сказала, что мама, видно, забыла, что ей уже шестнадцать лет и даже два месяца…

Таким образом моя дорогая бабушка стала женой уже в шестнадцать лет, в девятнадцать – вдовой, а в двадцать один вышла замуж вторично за моего дедушку Илью Фёдоровича Петрова. Дед был выходцем из крымских татар. В этом браке родилось четверо детей: моя мама – старшая, за ней – двое сыновей, Алексей и мой крёстный Ваня, и ещё дочка Мария. Счастливая жизнь с мужем у бабушки закончилась, когда дед в сорокалетнем возрасте умер от туберкулёза (в те времена неизлечимой болезни). Всё нажитое очень скоро было прожито. Но это бабушку не смутило – она устроилась на работу учительницей в сельскую школу и воспитала всех своих детей порядочными людьми. Мой крёстный умер в молодости: во время революции, в годы смуты, был зверски убит. От деда наша семья унаследовала смуглую кожу, чёрные волосы, чёрные выразительные глаза.

Семья моего отца жила в Белоруссии. Их можно назвать середняками – по советским меркам. Его сестра Лина приезжала к нам, а отец, вернувшись из Сибири, навещал её в Ленинграде. От их дома после войны ничего не осталось.

Надо написать и о моём брате Леониде. Мама рассказывала, что он очень похож на деда: среднего роста, чёрные волосы, красивые чёрные глаза с чёрными ресницами. Необыкновенно одарённый. Основную и среднюю школу брат окончил на «отлично». Учился во 2-й государственной гимназии (Агенскалнской), туда позже я отвела свою дочь Александру, а потом своих внуков Андрея и Сандру.

Когда Улманис закрыл русские школы, оставив на всю Латгалию одну лишь русскую гимназию в Резекне и русские классы в Даугавпилсской латышской гимназии, мы перебрались в Ригу. До этого брат полгода посещал латышскую школу, чтобы отточить свой латышский язык. В Риге я поступила в русскую гимназию, а Лёня – во 2-ю латышскую. Несмотря на то, что он был русским мальчиком, с первого по последний класс он был первым учеником в школе.

Особые успехи у него были по латинскому языку. Учитель латинского языка был в восторге от Лёни и прочил ему блестящую карьеру. Брата приняли в университет на строительно-инженерный факультет без экзаменов.

Но судьба распорядилась иначе. В последний год войны его призвали в легион. Когда немецкая армия отступала, на одном из последних кораблей, которые вышли из Рижского порта, вместе со своими однополчанами отбыл и Лёня. Родители были в порту, успели ещё перекинуться словечком… И это всё…

Все его друзья, которые вернулись с войны и были сосланы в ссылку, нашли друг друга. Только о Лёне не было никаких известий. Если бы он был жив, наверняка отозвался бы. Друзья искали его через Красный Крест – безрезультатно. Думаю, что корабль, на котором он отбыл, утонул, другого объяснения у меня нет.

Несколько лет назад у меня была возможность спокойно, без суеты, посетить «рай» своего детства – Михалово. Внуки батюшки Никанора Трубецкого – Дмитрий, Ася и Таисия пригласили меня поехать туда вместе с ними.

Я вновь прошлась по местам своего детства. Храм, часовня, дом священника сохранились. Здание школы почти разрушилось, осталась только его малая часть: наша квартира из двух комнаток, кухни, кладовки и коридора. Теперь здесь живёт священник. Очень приятный молодой человек, который пригласил осмотреть мою бывшую квартиру, что я и сделала. Также посидела на большом камне, на котором в детстве играла или читала, Дмитрий меня сфотографировал. Батюшка открыл храм. Вошли туда: всё так же, как в детстве, без изменений. Затем отправились на кладбище, где батюшка отслужил панихиду об упокоении отца Никанора и его супруги (обоим поставлен памятник), обошла все милые сердцу места. Порадовалась, что мост через реку восстановлен в прежнем виде… Было грустно и жалко, что больше нет здания нашей школы и риги, с которыми связано так много воспоминаний; нет большой липы, которая росла на площадке для праздников; нет ржаной нивы перед храмом, у которой молились, чтобы Бог напоил землю. Вместо нивы построен ряд домиков, выкрашенных яркой синей краской, что не только не украшает место, а наоборот, делает его простецким, совсем провинциальным. В моё время это было очень достойное место. Неизменными остались только храм и река…

Эта паломническая поездка на всех произвела глубокое впечатление. Со мной ездила моя коллега Сильвия, для которой всё было новым, невиданным, она сказала, что даже не могла себе представить такую красоту.

Из моих бывших друзей, хороших соседей и знакомых там никого уже нет. Многие переехали, и контакта с ними нет, многие почили в далёкой Сибири, многие спят вечным сном на родном кладбище. Упокой, Господи, их души! Я очень рада, что мне до того, как отойти в мир иной, довелось ещё раз увидеть мир моего детства. И я всё равно вижу его таким, каким он был в те годы. И люди, с которыми мне довелось соприкоснуться, останутся в моей памяти такими, какими они были тогда. Они мне дали очень много. Я им бесконечно благодарна. Аминь.

Рига, 1998–1999 годы.

Часть II. Юность

Надеюсь, что вам будет интересно узнать и о моей юности.

Почти век отделяет меня от неё, и жизнь настолько изменилась, что я с удивлением воспринимаю те годы, как очень далекие и настолько другие, словно я их и не переживала.

В 1932 году окончила Пудиновскую 6-классную основную школу и поступила в Лудзенскую правительственную русскую гимназию. Начался новый этап в моей жизни, очень важный в формировании мировоззрения и личности вообще.

До этого я жила в семье, ни с кем из родных надолго не расставаясь. Более того, мы жили в помещении школы, где я училась, так что не было необходимости даже куда-либо ходить. Всё происходило здесь же, в школе. Когда у меня, ученицы последнего класса, спросили о планах на будущее, я с уверенностью ответила, что буду учиться дальше и стану учителем, как и мои родители. Жизнь к тому времени уже стабилизировалась, и никому из нас даже и не снилось, что весь мир перевернется вверх ногами.

Александра Ильинична (1891-1954) и Илья Иванович (1891-1972) Асташкевичи с дочерью Татьяной (1918 г.р.). Лудзенский уезд, Годышево, 1919 год

Итак, в 1932 году мои вещи: одежду, туалетные принадлежности, простыни и одеяло – уложили в чемодан и перетянули ремнями. Этот чемодан служил моему отцу ещё во время военной службы, а закончил он свой век на чердаке нашего рижского дома.

Уезжая в Лудзу, я плакала навзрыд, и ещё неделю плакала в Лудзе. Жить мне пришлось в гимназическом интернате. Родители думали, что так я быстрее привыкну к чужому месту: появятся подруги, и я не буду скучать. Но я очень сильно грустила. И как раз то, что мне ни днем, ни ночью не удавалось побыть одной, было особенно непривычно.

Александра Ильинична и Илья Иванович Асташкевичи с дочерью Татьяной (1918-2016) и сыном Леонидом (1922-1944). Голышево, 1923 год

Учащиеся Голышевской 4-х классной основной школы. Начало 1920-х годов. В 3-м ряду И.И. Асташкевич с дочерью Татьяной и о. Борис Раман

Пудиновская русская основная школа была построена на церковной земле в 1925 году при содействии о. Никанора Трубецкого. В этой школе Илья Асташкевич работал с 1925 по 1935 год, здесь же учились его дети Татьяна и Леонид

Пудиновская русская основная школа (6-ти классная). Начало 1930-х годов. Слева направо: учительница латышского языка Милда Грасмане, о. Владимир Антипов, заведующий школой Илья Асташкевич и его супруга Александра Ильинична. В последнем ряду 3-й справа - Леонид Асташкевич

В комнате нас было пять девочек, одна из них – моя одноклассница. Остальные старше. Со мной все держались приветливо, были готовы прийти на помощь, особенно старшие девочки, которые помогали мне привыкнуть к новой жизни. Заведующая интернатом (или надзирательница) казалась мне странной: шумная, одетая в длинное платье до пола, с высоким воротом и старинной брошкой, волосы зачёсаны и собраны в кичку – настоящее явление довоенного времени. В моих глазах она выглядела не только старомодной, но ещё и очень старой (в действительности ей было немногим больше 50-ти лет). Постепенно я поняла, что её окрики девочки не воспринимают всерьёз. Она очень хотела казаться строгой. Просто она дорожила тем, что ей удалось получить место работы с бесплатной комнаткой и питанием, потому что, как и многие, она потеряла всё (её муж, полковник царской армии, погиб).

Зато в гимназии (здание, обустройство, традиции и педагоги) мне сразу всё понравилось. Двухэтажное, красного кирпича здание располагалось в самом центре города, выходя фасадом на главную площадь (она называлась «Лошадиной», потому что там регулярно торговали лошадьми). Через площадь стояло большое современное здание – Народный дом, где проходили различные культурные мероприятия, а также крутили кино.

В первый школьный день прежде всего отслужили молебен в актовом зале. Пели все вместе, как это было в моей сельской школе. Молебен отслужил отец Феофан Борисович 1, который мне был хорошо знаком. Он был маминым дальним родственником. Таким образом, один близкий человек у меня здесь уже имелся.

Директор Лудзенской русской правительственной гимназии Иван Дмитриевич Поляков (1882-1951) (в 1943 году рукоположен во священники) и законоучитель о. Феофан Борисович (1868-1943)

После торжественного акта все разбрелись кто куда, несколько девочек-старшеклассниц подошли ко мне познакомиться, мне они сразу очень понравились. С некоторыми у нас потом сложилась настоящая дружба.