КВАДРАТ МИХАИЛА ШТИЛЬМАНА

Светлана Хаенко

"Даугава" №3, 1998

Утверждают, что

произведения, наиболее значительные в творческой биографии художника,

создаются обычно после сорока.

Михаилу Штильману сорок четыре. Его первая персональная выставка, недавно прошедшая в “Киногалерее” , представила нам художника, чье визуальное мышление, мягко говоря, для Латвии несколько нетипично: почти пугающие предельно контрастные сочетания цветов, “лоскутное” построение пространства и страстное стремление к “рассказу” (пусть назывными предложениями) о “небратском” состоянии мира.

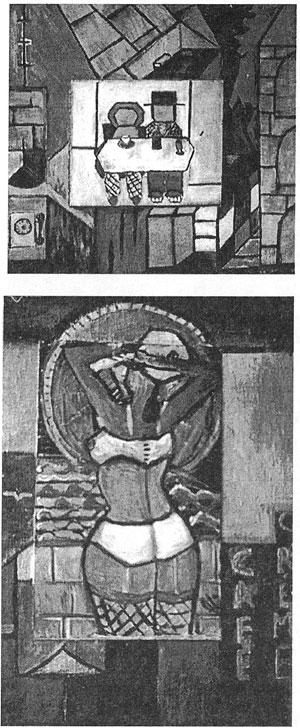

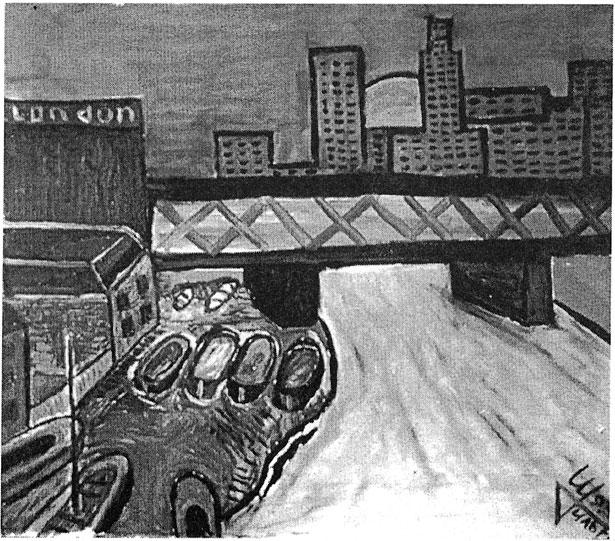

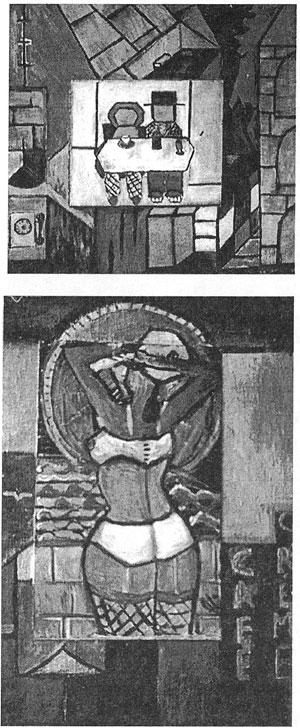

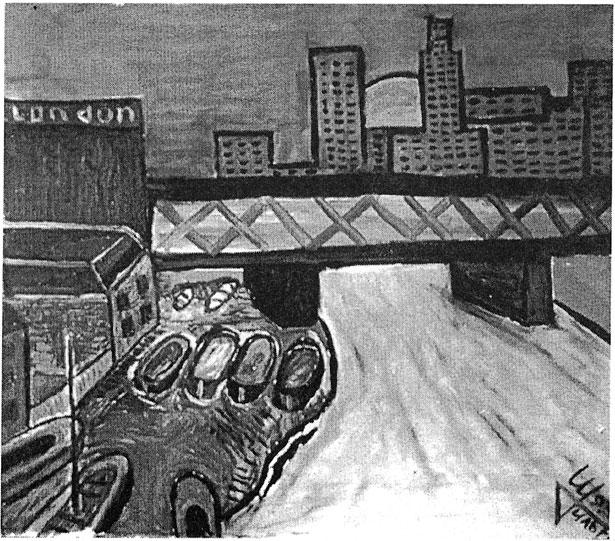

Профессионального образования художник не получил, чем, возможно, и объясняется его удивительная свобода в обращении с материалом и какая-то наивная доверчивость по отношению к зрителю. Однако с историей искусства знаком хорошо, открыт всевозможным влияниям, прекрасно понимая, что “современное искусство — это культура модернистских копий”, но от действительности в историю искусства не убегает: все, что им создано, хоть и в трансформированном виде, взято из нашей сегодняшней больной жизни. Мало того — все это остро пережито и продумано, отчего приобретает почти исповедальный характер. Его работы — самовыражение не только в художественном, но прежде всего в чисто человеческом плане. Это настоящее, потому бьет по нервам, вызывая либо мгновенное неприятие, либо долгое “переваривание”.

Персональная выставка — это место, изначально предназначенное для размышлений над тем, о чем говорит с нами художник. А Михаил Штильман говорит вообще-то все время об одном — о грубой реальности, о почти нищенском быте, о беспросветно жестком существовании, скрашиваемом лишь мелкими и редкими радостями.

Используя принцип монта

жа, художник будто составляет из фрагментов лоскутное одеяло человеческой жизни. Это

одеяло можно разрезать на большие или маленькие квадраты, можно их

состыковать или наклеить один поверх другого — все равно речь

пойдет об одиночестве и незащищенности человека в нашей насквозь

урбанизированной среде, об обнажении души со всеми ее страстями и

слабостями. Эта нескончаемая антиутопия может развернуться и в пределах

всего одной картины, где машины, поэт, инвалид и шприц наркомана,

ангел, парящий над напоминающими коридоры улицами, дома с веселенькими

занавесочками, бесчисленные лестницы, кирпичи и прочие плоскости

соседствуют с горными вершинами.

Это

одеяло можно разрезать на большие или маленькие квадраты, можно их

состыковать или наклеить один поверх другого — все равно речь

пойдет об одиночестве и незащищенности человека в нашей насквозь

урбанизированной среде, об обнажении души со всеми ее страстями и

слабостями. Эта нескончаемая антиутопия может развернуться и в пределах

всего одной картины, где машины, поэт, инвалид и шприц наркомана,

ангел, парящий над напоминающими коридоры улицами, дома с веселенькими

занавесочками, бесчисленные лестницы, кирпичи и прочие плоскости

соседствуют с горными вершинами.

И все так ярко и даже занимательно — есть что рассмотреть. Но эта живопись не занимательна, а горька, так как не замыкается в границах собственно эстетических проблем. Насыщенность такого типа картин, центральная часть которых написана на наклейном на основной картон квадрате (или даже на двух, наложенных друг на друга), кажется почти лихорадочной. Даже обычные,

заурядные предметы полны тревоги, чувством неблагополучия проникнуто все, и в то же время ощущается какой-то восторг перед всемогуществом цвета, его кричащей яркостью.

Резкие столкновения ядовиторозовато-сиреневого и зеленого, синего и желтого придают работам какую-то отчаянную энергию. Но при этом какими бы яростными цветовые контрасты не были, общая композиция уравновешена, все “держится”, все сцеплено. Порой даже кажется, что для художника все предметы не имеют значения, важен цвет и ломаный ритм четких линий, вызывающих раздражающе острую реакцию. Динамика цветовых плоскостей, полос, квадратов, кирпичей подчеркнута нарушением перспективы.

Натура переплавляется в такую иллюстрацию эмоций, что невольно вспоминается один из главнейших законов экспрессионизма — умение спроецировать на зрителя и авторское вдохновение, и авторские эмоции.

Да, Михаил Штильман безусловно использует не только приемы, выработан-

ные в свое время фовистами и экспрессионистами, в нем сохраняется острая искренность наивного искусства, не чужд он и эффектам графитти (уличного анонимного изображения).

Однако за всем этим духовное смятение человека, приходящего в отчаяние в моменты социальных кризисов.

Его живопись социальна, даже если это просто натюрморты, в которых мы встречаемся с самыми обыденными предметами. Скудно расставленные вещи порой кажутся разделенными бесконечным пространством, порой же сиротливо жмутся друг к другу. Дополнительно возвеличенные таинственными синими плоскостями, как будто уравновешивающими рябь кирпичей, полос и сеток, эти книги, простые стаканы и трубки приобретают роль символов почти нищенского быта, символов трагической переоценки ценностей. И вдруг рядом, точно упавший с центрального квадрата, чахлый букетик или незатейливый, будто детской рукой нарисованный цветок. Глубины и выпуклости художник добивается цветом, фактурой квадратов (что частично теряется при черно-белом репродуцировании), совмещением прямой и обратной перспектив, так что

пространство картины “вычитывается” нами не за счет оптически правильно воспроизводимых предметов.

Эти натюрморты могли стать всего лишь перечнем предметов, но от них веет то затаенной страстью, то щемящей тоской. И здесь мы опять не ощущаем дистанции между восприятием мира и спонтанным изображением этого вещного мира. Как у М.Монтеня: “Я стараюсь дать представление не о вещах, а о себе самом”.

И пусть работы М.Штильмана нельзя назвать безгрешными, но они искренни. А сегодня, когда в искусстве смешались все критерии, когда каждый день приносит нам новые имена и иные оценки прошлых установок, хочется вспомнить достаточно парадоксальное, но и сегодня не теряющее своей значимости высказывание Э.Фаге: “В искусстве отсутствие недостатков не есть достоинство”.

Михаилу Штильману сорок четыре. Его первая персональная выставка, недавно прошедшая в “Киногалерее” , представила нам художника, чье визуальное мышление, мягко говоря, для Латвии несколько нетипично: почти пугающие предельно контрастные сочетания цветов, “лоскутное” построение пространства и страстное стремление к “рассказу” (пусть назывными предложениями) о “небратском” состоянии мира.

Профессионального образования художник не получил, чем, возможно, и объясняется его удивительная свобода в обращении с материалом и какая-то наивная доверчивость по отношению к зрителю. Однако с историей искусства знаком хорошо, открыт всевозможным влияниям, прекрасно понимая, что “современное искусство — это культура модернистских копий”, но от действительности в историю искусства не убегает: все, что им создано, хоть и в трансформированном виде, взято из нашей сегодняшней больной жизни. Мало того — все это остро пережито и продумано, отчего приобретает почти исповедальный характер. Его работы — самовыражение не только в художественном, но прежде всего в чисто человеческом плане. Это настоящее, потому бьет по нервам, вызывая либо мгновенное неприятие, либо долгое “переваривание”.

Персональная выставка — это место, изначально предназначенное для размышлений над тем, о чем говорит с нами художник. А Михаил Штильман говорит вообще-то все время об одном — о грубой реальности, о почти нищенском быте, о беспросветно жестком существовании, скрашиваемом лишь мелкими и редкими радостями.

Используя принцип монта

жа, художник будто составляет из фрагментов лоскутное одеяло человеческой жизни.

Это

одеяло можно разрезать на большие или маленькие квадраты, можно их

состыковать или наклеить один поверх другого — все равно речь

пойдет об одиночестве и незащищенности человека в нашей насквозь

урбанизированной среде, об обнажении души со всеми ее страстями и

слабостями. Эта нескончаемая антиутопия может развернуться и в пределах

всего одной картины, где машины, поэт, инвалид и шприц наркомана,

ангел, парящий над напоминающими коридоры улицами, дома с веселенькими

занавесочками, бесчисленные лестницы, кирпичи и прочие плоскости

соседствуют с горными вершинами.

Это

одеяло можно разрезать на большие или маленькие квадраты, можно их

состыковать или наклеить один поверх другого — все равно речь

пойдет об одиночестве и незащищенности человека в нашей насквозь

урбанизированной среде, об обнажении души со всеми ее страстями и

слабостями. Эта нескончаемая антиутопия может развернуться и в пределах

всего одной картины, где машины, поэт, инвалид и шприц наркомана,

ангел, парящий над напоминающими коридоры улицами, дома с веселенькими

занавесочками, бесчисленные лестницы, кирпичи и прочие плоскости

соседствуют с горными вершинами.И все так ярко и даже занимательно — есть что рассмотреть. Но эта живопись не занимательна, а горька, так как не замыкается в границах собственно эстетических проблем. Насыщенность такого типа картин, центральная часть которых написана на наклейном на основной картон квадрате (или даже на двух, наложенных друг на друга), кажется почти лихорадочной. Даже обычные,

заурядные предметы полны тревоги, чувством неблагополучия проникнуто все, и в то же время ощущается какой-то восторг перед всемогуществом цвета, его кричащей яркостью.

Резкие столкновения ядовиторозовато-сиреневого и зеленого, синего и желтого придают работам какую-то отчаянную энергию. Но при этом какими бы яростными цветовые контрасты не были, общая композиция уравновешена, все “держится”, все сцеплено. Порой даже кажется, что для художника все предметы не имеют значения, важен цвет и ломаный ритм четких линий, вызывающих раздражающе острую реакцию. Динамика цветовых плоскостей, полос, квадратов, кирпичей подчеркнута нарушением перспективы.

Натура переплавляется в такую иллюстрацию эмоций, что невольно вспоминается один из главнейших законов экспрессионизма — умение спроецировать на зрителя и авторское вдохновение, и авторские эмоции.

Да, Михаил Штильман безусловно использует не только приемы, выработан-

ные в свое время фовистами и экспрессионистами, в нем сохраняется острая искренность наивного искусства, не чужд он и эффектам графитти (уличного анонимного изображения).

Однако за всем этим духовное смятение человека, приходящего в отчаяние в моменты социальных кризисов.

Его живопись социальна, даже если это просто натюрморты, в которых мы встречаемся с самыми обыденными предметами. Скудно расставленные вещи порой кажутся разделенными бесконечным пространством, порой же сиротливо жмутся друг к другу. Дополнительно возвеличенные таинственными синими плоскостями, как будто уравновешивающими рябь кирпичей, полос и сеток, эти книги, простые стаканы и трубки приобретают роль символов почти нищенского быта, символов трагической переоценки ценностей. И вдруг рядом, точно упавший с центрального квадрата, чахлый букетик или незатейливый, будто детской рукой нарисованный цветок. Глубины и выпуклости художник добивается цветом, фактурой квадратов (что частично теряется при черно-белом репродуцировании), совмещением прямой и обратной перспектив, так что

пространство картины “вычитывается” нами не за счет оптически правильно воспроизводимых предметов.

Эти натюрморты могли стать всего лишь перечнем предметов, но от них веет то затаенной страстью, то щемящей тоской. И здесь мы опять не ощущаем дистанции между восприятием мира и спонтанным изображением этого вещного мира. Как у М.Монтеня: “Я стараюсь дать представление не о вещах, а о себе самом”.

И пусть работы М.Штильмана нельзя назвать безгрешными, но они искренни. А сегодня, когда в искусстве смешались все критерии, когда каждый день приносит нам новые имена и иные оценки прошлых установок, хочется вспомнить достаточно парадоксальное, но и сегодня не теряющее своей значимости высказывание Э.Фаге: “В искусстве отсутствие недостатков не есть достоинство”.