По озеру Селигер с А.И.Солженицыным

Надежда Фелдман-Кравченок

"Даугава" №4, 1996

Имя Александра Исаевича

Солженицына мне посчастливилось услышать уже в третий послевоенный год,

в Москве.  И

не только услышать имя, но и увидеть его. Зимой 1948/49 года я

возвращалась вечером из библиотеки им. В.Ленина домой, в наше

университетское общежитие на Стромынке,32. В десять вечера мы обычно

запирали нашу комнату на ключ, а через час, невзирая на поднимавшиеся

время от времени девичьи протесты, тушили электричество. Вообще, в

общежитии у нас было строго. Честно говоря, такой режим мне был по душе

занимаешься себе и занимаешься, я и так потеряла год из-за канцелярской

волокиты, а времени до окончания аспирантуры оставалось мало,

предстояли еще экзамены, открытые лекции в университете, работа над

диссертацией. Иду по длинному коридору нашего довольно мрачного здания

общежития МГУ. Вот и наша аспирантская комната — N 415. Мои

соседки уже готовятся ко сну. Едва успела я разоблачиться и накинуть

халатик, как ко мне подошла Наташа Решетовская, одна из обитательниц

нашей комнаты, и протянула фотографию. Я увидела мужчину, лицо его было

необычайно сосредоточенным, пытливый взгляд исподлобья, глубокие

складки на переносице, густые брови. Все это придавало ему несколько

неординарный и трагический вид. Могла ли я тогда думать, что передо

мной будущий Александр Исаевич Солженицын, третий русский писатель,

удостоенный Нобелевской премии, человек, чью роль в истории России, да

и не только России еще только предстоит понять, осмыслить.

И

не только услышать имя, но и увидеть его. Зимой 1948/49 года я

возвращалась вечером из библиотеки им. В.Ленина домой, в наше

университетское общежитие на Стромынке,32. В десять вечера мы обычно

запирали нашу комнату на ключ, а через час, невзирая на поднимавшиеся

время от времени девичьи протесты, тушили электричество. Вообще, в

общежитии у нас было строго. Честно говоря, такой режим мне был по душе

занимаешься себе и занимаешься, я и так потеряла год из-за канцелярской

волокиты, а времени до окончания аспирантуры оставалось мало,

предстояли еще экзамены, открытые лекции в университете, работа над

диссертацией. Иду по длинному коридору нашего довольно мрачного здания

общежития МГУ. Вот и наша аспирантская комната — N 415. Мои

соседки уже готовятся ко сну. Едва успела я разоблачиться и накинуть

халатик, как ко мне подошла Наташа Решетовская, одна из обитательниц

нашей комнаты, и протянула фотографию. Я увидела мужчину, лицо его было

необычайно сосредоточенным, пытливый взгляд исподлобья, глубокие

складки на переносице, густые брови. Все это придавало ему несколько

неординарный и трагический вид. Могла ли я тогда думать, что передо

мной будущий Александр Исаевич Солженицын, третий русский писатель,

удостоенный Нобелевской премии, человек, чью роль в истории России, да

и не только России еще только предстоит понять, осмыслить.  Я

тихо спросила Наташу:

Я

тихо спросила Наташу:

"Саня?" Она молча кивнула. Я уже знала, узнала недавно, что Наташа замужем, что ее муж в конце войны, в феврале 1945, был арестован на фронте и находится в заключении, в Москве. В ту зиму толькотолько были отменены продовольственные карточки, и это существенно облегчало Наташе собирать для него передачи. В этот день Наташа ходила к мужу на свидание, виделась с ним. Фотопортрет меня несколько озадачил. Саня был снят в нем не в бушлате, не в ватнике — обычной тюремной одежде, а в костюме. Во всяком случае, на снимке явно просматривался верх какого-то темного костюма. Да и сама фотография была очень хорошего качества. Наташа объяснила, что в настоящее время ее муж как специалист по физике содержится в какой-то лаборатории, находящейся в Москве, в Марьиной роще (в "Круге первом" — "московская шарашка в Марфине"). Пока я вглядывалась в черты лица, Наташа добавила, что снимок этот сделан сразу после того, как Сане в лаборатории удалось услышать ее игру на фортепьяно в самодеятельном концерте, транслировавшемся по радио из университетского клуба.

Во второй половине 1949 года обитательницы нашей аспирантской комнаты стали разъезжаться. В конце сентября вернулась в Ригу и я, срок моей аспирантуры подходил к концу, пора было приступать к работе, к преподаванию. Наташа Решетовская уехала в Рязань, читать химию в Сельскохозяйственном институте. Муж ее был осужден на восемь лет, потом его ждало еще пять лет поражения в правах, на прописку в Москве надеятся ему было нечего — и Наташа не стала держаться за Москву, не стала искать себе в ней места. Увиденный той зимой портрет ее мужа так запал в мою помять, что по прошествии без малого десятка лет, я, получив от Наташи письмо и еще ничего не зная о ее воссоединении с мужем, сразу узнала Саню, хотя теперь на фотографии он не был хмур, не глядел исподлобья, а наоборот — открыто улыбался. Фотография была весенняя, из Рязани. Он сидел за столиком под яблоней рядом со счастливой Наташей. На обороте фотографии — слова: "Наша вторая весна — 1957 г.", т.е. год их окончательного воссоединения. Все это я живо вспомнила почти сорок лет спустя, в далекой Австралии, когда держала в руках "Крохотки" А.И.Солженицына. Две

даты, две вехи, а между ними большая часть нашей жизни, начало

литературной славы А.И., его дальнейшая активная общественная

деятельность, моя долголетняя педагогическая практика в Риге, Наташина

в Рязани, мое замужество и наши счастливые годы с мужем, встречи с

Наташей и Александром Исаевичем, разрыв их семейной жизни и почти

одновременно мое горькое вдовство.

Две

даты, две вехи, а между ними большая часть нашей жизни, начало

литературной славы А.И., его дальнейшая активная общественная

деятельность, моя долголетняя педагогическая практика в Риге, Наташина

в Рязани, мое замужество и наши счастливые годы с мужем, встречи с

Наташей и Александром Исаевичем, разрыв их семейной жизни и почти

одновременно мое горькое вдовство.

Итак, 1986 год, я в Австалиии, где оказалась в гостях у довоенных рижан

— Романовских. Они окружили меня заботой и любовью, и их друзья наперебой снабжали меня литературой, в те годы запрещенной в Советском Союзе. Среди книг, конечно, Солженицын. Прежде всего читаю "Бодался теленок с дубом". Здесь мне многое знакомо, кое-что пережито вместе с автором и Наташей. А некоторые главы, написанные еще до высылки А.И. в феврале 1974, Наташа читала мне, когда гостила в Риге. "В круге первом" (вариант 1968 года) я частично знала по рукописи, слушала и по "Би-БиСи", и "Голосу Америки". "Раковый корпус" удалось прочесть в "самиздате". В Австралии, помимо "Красного колеса", почти неизвестного мне, принесли и "Крохотки" — рассказы-миниатюры. Я знала, что часть их когда-то была опубликована в журнале "Семья и школа", но не читала. Начинаю читать, вижу филигранные строчки, особенно четкие на фоне длинных периодов "Колеса". Дохожу до миниатюры "Старое ведро": "Ох, да и тоскливо же бывшему фронтовику бродить по Картунскому бору!" Боже мой! Да ведь это же Картунский бор! Наш давний лодочный поход по Селигеру... Я с моим мужем Костей, Наташа с Саней.

Удивительная вещь — память человеческая. Стоит только тронуть какуюнибудь ее струну, как сразу же раздаются и гремят целые аккорды — их невозможно остановить, они заглушают сегодняшний день. И вот уже нет ни жаркого австралийского лета, ни поначалу поразившего меня стеклянного потолка (оказалось, что он — для солнечного обогрева), широких окон во всю стену, высоченных кустов роз и лиловатых гортензий за окном; пропал даже странный крик птицы кокабуры, которую здесь зовут хохотуньей.

Я уже в средней полосе России, на отрогах Валдайской возвышенности, на причудливых водоемах Селигера, на его плесах. Августовские дни 1961 года, наш поход уже подходит к концу. Накануне мы заходили на турбазу "Новые Ельцы", где пополняли свои продовольственные запасы. Александр Исаевич прочел в путеводителе, что в водах Селигера можно найти двадцать два вида рыб, среди которых: судак, сиг, налим, — и убедил нас не брать много провизии. Но на уху нашу, кроме костистых ершей и окуней, ничего не ловилось. Хотя Александр Исаевич и не любил заходить на турбазу — Селигер привлекал его именно своей тишиной, уединением, порой на протяжении десятка километров ни одного человека, — пришлось "Новые Ельцы" посетить. На ночевку устроились неподалеку от Картунского бора. Удалось даже выстелить палатки соломой, я очень плохо переносила подстилку из хвойных веток, еще хуже — из лиственных. За ночь вся листва слеживалась, и под утро мы оказывались на голых и твердых ветках. Мое предложение взять в поход надувные матрасы, газовую плитку и еще кое-что для комфорта А.И. категорически отверг. Он уверял нас, что тогда мы не почувствуем запаха трав, дымка костра, природной жизни. Спалось мне в тот поход плоховато, но я до сих пор помню шорох ночного тростника, раннее пенье птиц и необычайное ночное дуновение запахов.

И

не только услышать имя, но и увидеть его. Зимой 1948/49 года я

возвращалась вечером из библиотеки им. В.Ленина домой, в наше

университетское общежитие на Стромынке,32. В десять вечера мы обычно

запирали нашу комнату на ключ, а через час, невзирая на поднимавшиеся

время от времени девичьи протесты, тушили электричество. Вообще, в

общежитии у нас было строго. Честно говоря, такой режим мне был по душе

занимаешься себе и занимаешься, я и так потеряла год из-за канцелярской

волокиты, а времени до окончания аспирантуры оставалось мало,

предстояли еще экзамены, открытые лекции в университете, работа над

диссертацией. Иду по длинному коридору нашего довольно мрачного здания

общежития МГУ. Вот и наша аспирантская комната — N 415. Мои

соседки уже готовятся ко сну. Едва успела я разоблачиться и накинуть

халатик, как ко мне подошла Наташа Решетовская, одна из обитательниц

нашей комнаты, и протянула фотографию. Я увидела мужчину, лицо его было

необычайно сосредоточенным, пытливый взгляд исподлобья, глубокие

складки на переносице, густые брови. Все это придавало ему несколько

неординарный и трагический вид. Могла ли я тогда думать, что передо

мной будущий Александр Исаевич Солженицын, третий русский писатель,

удостоенный Нобелевской премии, человек, чью роль в истории России, да

и не только России еще только предстоит понять, осмыслить.

И

не только услышать имя, но и увидеть его. Зимой 1948/49 года я

возвращалась вечером из библиотеки им. В.Ленина домой, в наше

университетское общежитие на Стромынке,32. В десять вечера мы обычно

запирали нашу комнату на ключ, а через час, невзирая на поднимавшиеся

время от времени девичьи протесты, тушили электричество. Вообще, в

общежитии у нас было строго. Честно говоря, такой режим мне был по душе

занимаешься себе и занимаешься, я и так потеряла год из-за канцелярской

волокиты, а времени до окончания аспирантуры оставалось мало,

предстояли еще экзамены, открытые лекции в университете, работа над

диссертацией. Иду по длинному коридору нашего довольно мрачного здания

общежития МГУ. Вот и наша аспирантская комната — N 415. Мои

соседки уже готовятся ко сну. Едва успела я разоблачиться и накинуть

халатик, как ко мне подошла Наташа Решетовская, одна из обитательниц

нашей комнаты, и протянула фотографию. Я увидела мужчину, лицо его было

необычайно сосредоточенным, пытливый взгляд исподлобья, глубокие

складки на переносице, густые брови. Все это придавало ему несколько

неординарный и трагический вид. Могла ли я тогда думать, что передо

мной будущий Александр Исаевич Солженицын, третий русский писатель,

удостоенный Нобелевской премии, человек, чью роль в истории России, да

и не только России еще только предстоит понять, осмыслить.  Я

тихо спросила Наташу:

Я

тихо спросила Наташу:"Саня?" Она молча кивнула. Я уже знала, узнала недавно, что Наташа замужем, что ее муж в конце войны, в феврале 1945, был арестован на фронте и находится в заключении, в Москве. В ту зиму толькотолько были отменены продовольственные карточки, и это существенно облегчало Наташе собирать для него передачи. В этот день Наташа ходила к мужу на свидание, виделась с ним. Фотопортрет меня несколько озадачил. Саня был снят в нем не в бушлате, не в ватнике — обычной тюремной одежде, а в костюме. Во всяком случае, на снимке явно просматривался верх какого-то темного костюма. Да и сама фотография была очень хорошего качества. Наташа объяснила, что в настоящее время ее муж как специалист по физике содержится в какой-то лаборатории, находящейся в Москве, в Марьиной роще (в "Круге первом" — "московская шарашка в Марфине"). Пока я вглядывалась в черты лица, Наташа добавила, что снимок этот сделан сразу после того, как Сане в лаборатории удалось услышать ее игру на фортепьяно в самодеятельном концерте, транслировавшемся по радио из университетского клуба.

Во второй половине 1949 года обитательницы нашей аспирантской комнаты стали разъезжаться. В конце сентября вернулась в Ригу и я, срок моей аспирантуры подходил к концу, пора было приступать к работе, к преподаванию. Наташа Решетовская уехала в Рязань, читать химию в Сельскохозяйственном институте. Муж ее был осужден на восемь лет, потом его ждало еще пять лет поражения в правах, на прописку в Москве надеятся ему было нечего — и Наташа не стала держаться за Москву, не стала искать себе в ней места. Увиденный той зимой портрет ее мужа так запал в мою помять, что по прошествии без малого десятка лет, я, получив от Наташи письмо и еще ничего не зная о ее воссоединении с мужем, сразу узнала Саню, хотя теперь на фотографии он не был хмур, не глядел исподлобья, а наоборот — открыто улыбался. Фотография была весенняя, из Рязани. Он сидел за столиком под яблоней рядом со счастливой Наташей. На обороте фотографии — слова: "Наша вторая весна — 1957 г.", т.е. год их окончательного воссоединения. Все это я живо вспомнила почти сорок лет спустя, в далекой Австралии, когда держала в руках "Крохотки" А.И.Солженицына.

Две

даты, две вехи, а между ними большая часть нашей жизни, начало

литературной славы А.И., его дальнейшая активная общественная

деятельность, моя долголетняя педагогическая практика в Риге, Наташина

в Рязани, мое замужество и наши счастливые годы с мужем, встречи с

Наташей и Александром Исаевичем, разрыв их семейной жизни и почти

одновременно мое горькое вдовство.

Две

даты, две вехи, а между ними большая часть нашей жизни, начало

литературной славы А.И., его дальнейшая активная общественная

деятельность, моя долголетняя педагогическая практика в Риге, Наташина

в Рязани, мое замужество и наши счастливые годы с мужем, встречи с

Наташей и Александром Исаевичем, разрыв их семейной жизни и почти

одновременно мое горькое вдовство.Итак, 1986 год, я в Австалиии, где оказалась в гостях у довоенных рижан

— Романовских. Они окружили меня заботой и любовью, и их друзья наперебой снабжали меня литературой, в те годы запрещенной в Советском Союзе. Среди книг, конечно, Солженицын. Прежде всего читаю "Бодался теленок с дубом". Здесь мне многое знакомо, кое-что пережито вместе с автором и Наташей. А некоторые главы, написанные еще до высылки А.И. в феврале 1974, Наташа читала мне, когда гостила в Риге. "В круге первом" (вариант 1968 года) я частично знала по рукописи, слушала и по "Би-БиСи", и "Голосу Америки". "Раковый корпус" удалось прочесть в "самиздате". В Австралии, помимо "Красного колеса", почти неизвестного мне, принесли и "Крохотки" — рассказы-миниатюры. Я знала, что часть их когда-то была опубликована в журнале "Семья и школа", но не читала. Начинаю читать, вижу филигранные строчки, особенно четкие на фоне длинных периодов "Колеса". Дохожу до миниатюры "Старое ведро": "Ох, да и тоскливо же бывшему фронтовику бродить по Картунскому бору!" Боже мой! Да ведь это же Картунский бор! Наш давний лодочный поход по Селигеру... Я с моим мужем Костей, Наташа с Саней.

Удивительная вещь — память человеческая. Стоит только тронуть какуюнибудь ее струну, как сразу же раздаются и гремят целые аккорды — их невозможно остановить, они заглушают сегодняшний день. И вот уже нет ни жаркого австралийского лета, ни поначалу поразившего меня стеклянного потолка (оказалось, что он — для солнечного обогрева), широких окон во всю стену, высоченных кустов роз и лиловатых гортензий за окном; пропал даже странный крик птицы кокабуры, которую здесь зовут хохотуньей.

Я уже в средней полосе России, на отрогах Валдайской возвышенности, на причудливых водоемах Селигера, на его плесах. Августовские дни 1961 года, наш поход уже подходит к концу. Накануне мы заходили на турбазу "Новые Ельцы", где пополняли свои продовольственные запасы. Александр Исаевич прочел в путеводителе, что в водах Селигера можно найти двадцать два вида рыб, среди которых: судак, сиг, налим, — и убедил нас не брать много провизии. Но на уху нашу, кроме костистых ершей и окуней, ничего не ловилось. Хотя Александр Исаевич и не любил заходить на турбазу — Селигер привлекал его именно своей тишиной, уединением, порой на протяжении десятка километров ни одного человека, — пришлось "Новые Ельцы" посетить. На ночевку устроились неподалеку от Картунского бора. Удалось даже выстелить палатки соломой, я очень плохо переносила подстилку из хвойных веток, еще хуже — из лиственных. За ночь вся листва слеживалась, и под утро мы оказывались на голых и твердых ветках. Мое предложение взять в поход надувные матрасы, газовую плитку и еще кое-что для комфорта А.И. категорически отверг. Он уверял нас, что тогда мы не почувствуем запаха трав, дымка костра, природной жизни. Спалось мне в тот поход плоховато, но я до сих пор помню шорох ночного тростника, раннее пенье птиц и необычайное ночное дуновение запахов.

Переночевав на берегу Березовского плеса, мы утром искупались — заводили для каждого купанья "женский и мужской пляж", перекусили и направились в деревню Картунь. А.И. еще до похода все тщательно разузнал про тамошние места. Шли лесом, ис-

пещренным давними окопами и блиндажами. Нас с мужем этот лес ничем не удивлял, дома, в Латвии, нам пришлось повидать много таких мест. А Александр Исаевич шел, как будто изучал местность. Вдруг остановился — под сенью высоких сосен он заметил во мху мятое дырявое ведро, насквозь проржавевшее. Возгласом "друзья мои, а ведь это может быть солдатское ведро — осталось здесь со времен последней войны" он остановил всех нас, вытащил блокнот и стал что-то записывать (записи он делал ежедневно, обычно после купанья и перед сном, а часто и среди дня). Мы обернулсь, но ни старое ведро, ни блокнот не привлекли нашего особого внимания. А теперь читаю о дырявом ведре в австралийском штате Виктория и вижу то, что не заметила раньше. "Хоть в этом самом бору я не воевал, а рядом, в таком же. Хожу от блиндажа к блиндажу, соображаю, где что могло быть. И вдруг у одного блиндажа, у выхода наталкиваюсь на старое, восемнадцать лет лежалое, а до тех пор восемнадцать лет отслужившее ведро". Ровно восемнадцать лет назад, в 1943, воевал автор "Картунского бора" у реки Ловать, что "рядом", в соседней округе. Вот откуда эти строки и думы: "С тех пор и бревна с блиндажа содрали, и нары из нутра, и столик — а худое верное ведро так и осталось у своего блиндажа. Стою над ним, нахлынуло. Ребята чистые, друзья фронтовые! Чем были живы мы и на что надеялись, и самая дружба наша бескорыстная — прошло все дымом..."

Постояли у ведра, подождали, пока А.И. кончит писать и пошли дальше, к деревне. Картунь стояла на южном берегу озера Глушица. Было в ней тогда, при нас, семь дворов, а до войны — семьдесят. Рассказал нам об этом один из се обитателей, которого А.И. остановил расспросами. Покачали головами. А Александр Исасвич сказал, что места когда-то были известные. Исконно русские места, всегда привлекавшие его внимание. Были у него с собой подготовленные еще дома карточки на каждый чем-то знаменательный пункт нашего маршрута — он и зачитывал или пересказывал нам эти карточки, да мы и сами запаслись путеводителями. Здесь, неподалеку, через Березовское городище шел когда-то великий торговый путь из Каспия и севера Балтики в Великий Новгород. Вот и высокий курган — Березовское городище — на котором стояла когда-то крепость, созданная для защиты торгового пути. Тянулись к Городищу сорок семь деревень. Шел сюда когдато Батый. Стояли здесь большие поместья, принадлежавшие новгородским боярам Борецким. А сегодня? Опять покачали головами. Поднялись на курган, оставалось нам только полюбоваться озерами, тянувшимися цепочкой к его подножью.

В тот же день мы прошли на лодке к мысу Бык, а остаток дня и ночь провели на мысе Телка. Наутро, при отплытии, запечатлел А.И. на фотогра фии Картунский бор, и по чудесному Березовскому плесу, через Осташковский плес подошли мы к высокому крутому обрыву, который рогом вдавался в озеро. Здесь когда-то стоял монастырь с церковью св. Николая, XVIII века. Но расположенный на берегу филиал турбазы "Николо-Рожок" ветретил нас громкоговорителем, который оповещал всех собравшихся здесь, что второй советский космонавт Герман Титов на корабле Восток-2 закончил свой полет и благополучно приземлился, совершив в космосе 17 витков вокруг земли. Радостные крики, шум и громкая музыка заставили нас пренебречь высадкой, мы повернули нос лодки на озеро Корегощь, но приближавшаяся гроза и высокая волна на озере вынудили нас в этот день отказаться от продолжения путешествия.

Наш шестой, последний привал, мы сделали вблизи Николо-Рожка. Несмотря на недавно пролившийся дождь, в сосновом бору было сухо, легко дышалось запахом хвои. Поход завершался.

Утром нужно было вымыть лодку, вычистить котлы и ведра, выданные нам на турбазе. Получали мы их не слишком выдраенными, хотели вернуть в таком же виде, но А.И. строго следил за нашей работой и сам усердно скреб котлы — все нужно сдать в лучшем виде. Уладили с турбазой и уже на пароходике двинулись к Осташкову, где и расстались с Александром Исаевичем и Наташей. Они спешили в свою любимую Солотчу под Рязанью, где их по путевкам ждал отдых. А мы с мужем решили остаться ненадолго в Осташкове, в Осташковском храме подойти к раке с мощами преподобного Нила Столобенского, а потом отправиться в Полоцк..

Разматываю этот пестрый и цветистый клубок воспоминаний и в памяти всплывают наши приготовления к этому походу и первые дни его. Еще зимой Александр Исаевич узнал, что в Московском туристско-экскурсионном управлении ВЦСПС можно загодя приобрести групповую путевку на четыре человека, причем такую, которая давала право не зависеть от турбазы — самодеятельная группа сама выбирала себе маршрут, а турбаза лишь снабжала ее снаряжением. Такая путевка вполне устраивала А.И. и всех нас. Подготовка к походу началась еще зимой. До лета было еще далеко, а мы уже регулярно получали исписанные мелким убористым почерком А.И. краткие письма и открытки. Он извещал нас о записи на путевку, о ее приобретении. На правах опытного туриста он наставлял нас, как готовиться к походу, чем следует заблаговременно запастись для предстоящего путешествия. В перечне необходимых вещей были и рюкзаки, и штормовые куртки и штормовые брюки (о существовании таковых мы и не предполагали), и шерстяные носки, и шапочки. Не все указания мы смогли выполнить. Когда на берегу озера заели нас комары, а мази у нас не оказалось, Саня категорически воскликнул: "Я же вам писал!" Выручила нас Наташа, дав нам коробочку из своих запасов. Потом мы не то привыкли к комарам, не то в августе их было не так уж и много, но мы обошлись без мази.

Приехали мы с Константином Иосифовичем в Осташков 30 июля. Со станции, не останавливаясь в городе, двинулись на турбазу, где быстро разыскали наших предстоящих попутчиков. Солженицыны возращались с экзамена по плаванью, который нужно было пройти всем, кто отправлялся в путешествие по Селигеру. Средняя глубина озера — 5-6 метров, перед грозой набегают волны — вот и проверяют на умение плавать. Все вместе пошли получать лодку, котелки, веревки, топор. Положена нам была на четверых одна палатка, но уговорили кладовщицу выдать две. Вторая была дырявая, выдали ее нам с условием залатать палатку в пути, на что мы с радостью согласились. Когда настало время "отовариваться" на продуктовом складе турбазы, я обрадовалась изобилию там мясных консервов, которые по тем временам были редкостью даже в Москве, где шли нарасхват, особенно в летнее время дач и путешествий. Но тут мы столкнулись с аскетизмом Александра Исаевича, его желанием и умением почти во всем ограничивать свои потребности и в пище, и в привычных для всех удобствах жизни и даже, как я понимаю теперь, в творчестве. Он и говорил, что вся его жизнь состоит в ограничении себя. Никаких излишеств не признавал. А ограничения в пище вытекали из его глубокого убеждения, что не следует "в еде находить смысл повседневного существования" ("Матренин двор"). И это была не скаредность — мы знаем, какой щедрой рукой умел он одаривать нуждающихся, действительно нуждающихся. Вспомним хотя бы "Фонд Солженицына", предназначенный для помощи бывшим политзаключенным и их семьям.

И вот мы, нагрузив нашу лодку всем необходимым, отказавшись от помощи турбазовского инструктора в выборе маршрута (все было спланировано и занесено на карточки еще в Рязани), пошли по огромному Осташковскому плесу. В стороне осталась пристань Неприе, мы приближались к острову Хачин, что в центре плеса. Мы плыли к острову, уже зная, что он разрезан едва заметной протокой-копанкой, прорытой еще в прошлом веке монахами стоявшего неподалеку монастыря Нилова Пустынь для сокращения

пути. В узком заливе, куда мы пробрались из копанки, нашлась еще одна, неизвестная нам ранее, протока в озеро Белое. В заливе тишина.

Ни

людей не видно, ни людских голосов не слышно. Только белые лилии да

золотые кувшинки окружают нас. В протоке на Белое густо разросшаяся за

лето элодея мешает идти вперед. Вдруг раздался резкий звук моторной

лодки. Этот внезапный шум сразу унес настроение, которого искал на

Селигере А.И. "Только моторных лодок тут недоставало!", —

недовольно пробурчал он. Нас с мужем вначале несколько удивило такое

пустыннолюбие А.И. Потом мы узнали от Наташи, что еще со времен войны

Саня испытывал постоянную потребность в тишине и уединении —

много было на фронте и грохота, и людей. И восемь лет в лагере

— людей и окриков в избытке. Выбрались наконец из протоки, а

уж там, вдали от турбазы, ни людей, ни лодок. Первый привал и ночевку

решено было сделать на этом чудесном внутреннем озере. Мужья стали

раскладывать палатки, принесли хворост, стали разжигать костер. А мы с

Наташей, искупавшись, взяли ведра и пошли за чистой водой на "глубину",

где не было ни камышей, ни лилий, ни ила. Принесли, как и было велено,

чистой воды, сварили что-то на ужин и разошлись по палаткам. Утомленные

дорогой и опьяненные свежим воздухом, мы быстро в тот вечер заснули и

проснулись довольно поздно. Утром А.И. предложил не толпиться вчетвером

у костра, а установить дежурство, посемейно. Нас с Костей отправили

прогуляться по лесу, а Саня с Наташей остались хозяйничать. Было жарко,

весь день мы не трогались с места, хотелось беззаботного отдыха.

Перебрасывались словами. Оказалось, что наши с Наташей мужья

— одногодки, и арестованы были почти одновременно (с разницей

в четыре месяца), а из лагеря и ссылки вернулись с разницей в год. Даже

семью после всех испытаний им удалось создать только в 38 лет. Но

вместе с тем они были очень разными людьми. Александр Исаевич считал

тогда своим долгом донести миру о советских лагерях, унижениях и

страдании человека в сталинскую эпоху. Показать — чтобы такое

нигде не повторялось. И еще он хотел дойти до корней Российской

катастрофы 1917 г., показать тьму русской революции, ее истоки и

следствия. В лагере Александр Исаевич пришел к вере.

Ни

людей не видно, ни людских голосов не слышно. Только белые лилии да

золотые кувшинки окружают нас. В протоке на Белое густо разросшаяся за

лето элодея мешает идти вперед. Вдруг раздался резкий звук моторной

лодки. Этот внезапный шум сразу унес настроение, которого искал на

Селигере А.И. "Только моторных лодок тут недоставало!", —

недовольно пробурчал он. Нас с мужем вначале несколько удивило такое

пустыннолюбие А.И. Потом мы узнали от Наташи, что еще со времен войны

Саня испытывал постоянную потребность в тишине и уединении —

много было на фронте и грохота, и людей. И восемь лет в лагере

— людей и окриков в избытке. Выбрались наконец из протоки, а

уж там, вдали от турбазы, ни людей, ни лодок. Первый привал и ночевку

решено было сделать на этом чудесном внутреннем озере. Мужья стали

раскладывать палатки, принесли хворост, стали разжигать костер. А мы с

Наташей, искупавшись, взяли ведра и пошли за чистой водой на "глубину",

где не было ни камышей, ни лилий, ни ила. Принесли, как и было велено,

чистой воды, сварили что-то на ужин и разошлись по палаткам. Утомленные

дорогой и опьяненные свежим воздухом, мы быстро в тот вечер заснули и

проснулись довольно поздно. Утром А.И. предложил не толпиться вчетвером

у костра, а установить дежурство, посемейно. Нас с Костей отправили

прогуляться по лесу, а Саня с Наташей остались хозяйничать. Было жарко,

весь день мы не трогались с места, хотелось беззаботного отдыха.

Перебрасывались словами. Оказалось, что наши с Наташей мужья

— одногодки, и арестованы были почти одновременно (с разницей

в четыре месяца), а из лагеря и ссылки вернулись с разницей в год. Даже

семью после всех испытаний им удалось создать только в 38 лет. Но

вместе с тем они были очень разными людьми. Александр Исаевич считал

тогда своим долгом донести миру о советских лагерях, унижениях и

страдании человека в сталинскую эпоху. Показать — чтобы такое

нигде не повторялось. И еще он хотел дойти до корней Российской

катастрофы 1917 г., показать тьму русской революции, ее истоки и

следствия. В лагере Александр Исаевич пришел к вере.У Константина же Иосифовича Кравченка было иное суждение. Лагерь он считал — прежде всего — посланным ему испытанием. Я знаю, что это испытание он принял и вынес достойно. Убежденный христианин, Костя знал и верил, что жизнь его принадлежит Христу. Быть достойным имени Христова старался он всю свою жизнь. Но путь Кости не шел через обличительство, хотя он и признавал существование такого пути. Еще в самом начале нашего путешествия Александр Исаевич, сев на весла, перешел в разговоре с Костей на "зековский" жаргон, мне непонятный. Я переспросила. Александр Исаевич в ответ обронил несколько слов, как это, мол, жена "зека" лагерного языка не знает. Костя пояснил, что он этим языком не пользуется, старается забыть все случившееся с ним в лагере, в том числе и лагерный язык. К вечеру того же дня, пока мы с Наташей готовили ужин, Александр Исаевич, как я узнала позднее, улучив момент, стал расспрашивать Костю про воркутинскую каторгу, где Костя провел десять лет, из них четыре года — в шахтах. Реабилитирован он не был, в университете восстановлен не был, педагогический стаж потерял, ни в какие оттепели не верил, увидев, как превращается хрущевская оттепель в богоборчество — а ведь сам Костя подвергся гонению за участие в работе Русской Православной миссии в Пскове во время войны. От Саниных расспросов Костя уклонился, а о том, что они были, Костя рассказал мне много позже, когда мы слушали по "голосам" вторую часть "Круга".

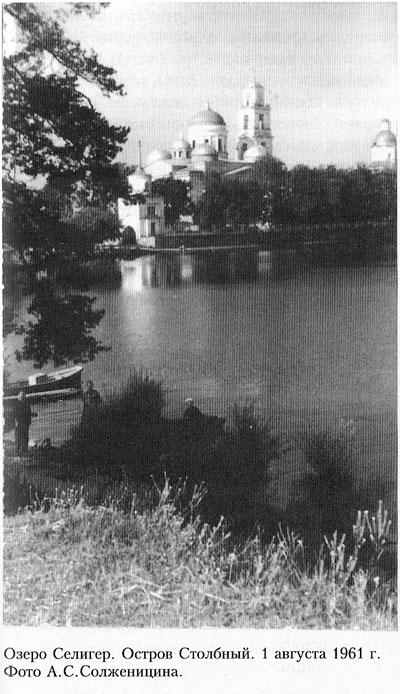

Вечером А.И. дал команду лечь пораньше, чтобы к пяти утра уже подняться и до наступления жары тронуться дальше в путь. Но заснуть засветло мне, привыкшей сидеть над книгами и бумагами далеко за полночь, было не легко, да и постель была малокомфортная. Аскетический образ жизни А.И. меня не привлекал. Хорошо, что мы набрели в тот день на копну сена, и я захватила с собой в палатку охапку, с которой уже не расставалась, не сапог же под голову класть! С трудом я заснула, с трудом меня разбудили на следующее утро. Поплыли. Утро было ясное, свежее, на небе ни тучки, синело небо, синело озеро, отражавшее небесный свод. Александр Исаевич, прежде чем взяться за весла, повязал волосы тесемкой, чтобы они не падали ему на глаза. "Да Вы же вылитый репинский бурлак", — сказала я. Александр Исаевич усмехнулся, а Наташа стала возражать — и вовсе не бурлак! Наш путь шел в Кравотынский плес к острову Столбному. Уже издали мы увидели гранитную стену и величественный храм бывшего монастыря Нилова Пустынь. Но когда мы пришвартовались к берегу Столбного, нас ждало разочарование.

В

собор и даже за ограду нас не пустили. Только в раскрытые ворота, у

которых дежурил привратник, мы увидели облупленные колонны и

изуродованные надписями стены обители. В 50-е годы здесь размещалась

трудовая колония малолетних преступников, а сейчас здесь был дом

престарелых. Несколько немощных стариков грелись на солнышке. Но ни

они, ни привратник о бывшем монастыре рассказать не могли. А.И.

сфотографировал с разных сторон монастырь и мы заторопились с отъездом

— уж больно тягостное впечатление произвело на нас увиденное.

В

собор и даже за ограду нас не пустили. Только в раскрытые ворота, у

которых дежурил привратник, мы увидели облупленные колонны и

изуродованные надписями стены обители. В 50-е годы здесь размещалась

трудовая колония малолетних преступников, а сейчас здесь был дом

престарелых. Несколько немощных стариков грелись на солнышке. Но ни

они, ни привратник о бывшем монастыре рассказать не могли. А.И.

сфотографировал с разных сторон монастырь и мы заторопились с отъездом

— уж больно тягостное впечатление произвело на нас увиденное.Привал в этот день мы сделали на Хачине. Пока Наташа с мужем варили картошку, мы с Костей поплыли в деревню Заполье, чтобы купить на ужин молока и яичек. Утром нас разбудил торжественный марш. Был Ильин день, 2 августа. В этот день, несколько лет тому назад мы с Костей тайно венчались в Петропавловском храме в Кемери. Наташа знала об этом — вот они и устроили концерт, поднесли собранные ими в лесу букеты цветов и поспевших ягод. После завтрака отправились все вместе в деревню Волховщина. Узнали, что принадлежит она колхозу "Согласие", что живут и работают в деревне, еще с послевоенных времен, одни только вдовы — вдовья деревня. Было здесь когда-то 85 дворов, держали уток и гусей, тысяч до пяти, а теперь в деревне полное разорение, живут с пустых домов, которые покупают под дачи москвичи и ленинградцы — стоят такие дома тысяч под семь. Опять не в радость нам, путешественникам, деревенские встречи. Там монастырь разоренный, здесь — деревня.

Вернулись к лодке, обошли Коровий мыс и вошли в Троицкий плес. Красота, особенно после разоренной деревни. А.И. фотоаппарат вытаскивает, щелк-щелк. По случаю нашего бракосочетания устроили на лодке свадебный пир — был у нас с собой вафельный торт, купленный еще в Москве, а вчерашнее молоко превратилось во вкуснейшую простоквашу. Попировали, мужья наши налегли на весла, а мы с Наташей возлегли: одна на корме, другая на носу лодки — и предались воспоминаниям о нашей аспирантской комнате в общежитии, вспоминали наших девочек. Когда Наташа с мужем были в прошлом году на Кавказе, то в Кисловодске встретили отдыхавшую там Шуру Попову. В конце ноября 1948 года она, уже кандидат исторических наук, уезжала по распределению в Горьковский университет. Она долго советовалась с нами, что купить на подъемные: шляпку или что-нибудь теплое, из белья. Остановилась все же на шляпке, с вуалыо. Провожали Шуру очень торжественно — она первая при мне вылетала из нашего гнезда. Тут же вспомнили, как два года назад, при нашей первой встрече в Москве с Александром Исаевичем (Саня — представился он, Надя — назвалась я), мы все, в том числе и Шура, которая к тому времени уже вернулась в Москву, пошли к Дмитрию Александровичу Панину (в романс "В круге первом"прототип Сологдина), другу А.И. по заключению. Александр Исаевич повел нас к Сологдину на Сивцев Вражек, где Шура под аккомпанемент Наташи пела. Мы с Наташей всегда переживали за Шуру, у которой не сложилась семья.

Взамен Шуры к нам в комнату подселили Веру, аспирантку из Венгрии. Как ни странно, в нашей комнате Вера оказалась единственным членом партии (Венгерская партия трудящихся). Мы вспоминали, как Вера училась застилать постель, потому что дома она спала на диване с ящиком для белья, куда и сбрасывала постель. Вера не прижилась в общежитии, пробыла у нас с месяц и переехала. Ее никак не устраивал наш строгий внутренний распорядок. "У нас в Будапеште,говорила она,все по-другому, а у вас тут какой-то монастырь. Конечно, вы думаете, что у нас там растленный Запад! А почему в Москве так дороги фрукты и шоколад!" Мы не всегда ее понимали. Питались мы более чем скудно, покупали в нашем буфете жареную картошку или вареную кашу, обедали, когда были деньги, в столовой возле библиотеки им. Ленина, а за несколько дней до стипендии полностью переходили на геркулес. Иногда, очень редко, позволяли себе маленький мандаринчик, а о других фруктах и шоколаде и не мечтали. Стипендия заграничных студентов и аспирантов была несколько поболе нашей, но и ее, видимо, не хватало. Перед приездом Веры пришел к нам комендант, сообщил о том, что вместе с нами будет жить венгерка, а се, вероятно, будут навещать молодые венгры, направленные к нам на учебу вместе с Верой. Так вот, чтобы романов с ними мы не заводили, разрешения выйти замуж за иностранца мы не получим, тем более не может быть и речи о выезде вместе с ними за границу. Ее соотечественники, конечно, стали появляться у нас в комнате. Все они были высокие, стройные, щеголевато одетые, любезные и предупредительные молодые люди. Но мы ни на йоту не отступали от заведенного в нашей комнате порядка. Как-то они притащили на завтрак множество банок с фаршированным перцем, помидорами, баклажанами — в Москве проходила выставка венгерских маринадов. Вся эта еда была очень ароматной, аппетитной, но чрезмерно острой на вкус, мы едва к ней притронулись, а венгры (они себя называли мадьярами) нас все угощали и извинялись: "Слабо, очень слабо, на экспорт приготовлено!" Перед Рождественскими праздниками Вера совсем загрустила: дома мама сегодня жарит-печет гуся или индейку, а она тут без жаркого сидит. Чтобы ее немного утешить, я спела ей немецкую рождественскую песенку. "О, — сказала она с восторгом, — я слышу хорошую немецкую культуру!" Ушла она от нас после истории с мышью. По ночам у нас в комнате шуршали мыши, на что мы давно уже не обращали внимания, но Вера их не выносила, никак не могла привыкнуть к ним. Так вот, у нас за занавеской стояло ведро с чистой водой. Когда однажды утром Вера увидела в ведре мышонка, чаша ее терпения переполнилась. В тот же день она отправилась в венгерское посольство и заявила, что в таком неблагоустроенном для жизни помещении она больше оставаться не может. Устроили Веру куда-то в другое место, и к нам она больше не заходила, да нас днем почти никогда и не бывало в общежитии. Венгерские ребята какое-то время продолжали обитать на нашем этаже и не забывали нас, особенно — Имре Локатош и Ласло Райк. Потом Ласло Райк вдруг пропал. Оказалось, что его дядя, тоже Ласло Райк, один из ведущих венгерских партийных функционеров, был обвинен в контрреволюционной деятельности (потом казнен). И племянника немедленно вернули в Венгрию, в университете он больше не появлялся.

После Веры наши соседи-армяне попросили нас принять их землячку — приехавшую в Москву для подготовки диссертации преподавательницу Ереванского университета Кнарик Герасимовну Чмшкян, мою ровесницу. Непритязательная, очень трудолюбивая, она очень быстро вписалась в наш маленький коллектив. Может быть, она, как и Вера, боялась и не любила мышей, но виду не подавала. Да и жила она в Ереване вместе с родителями в одной комнате университетского общежития, что это такое, она хорошо знала. Занималась она Тургеневым: "И.С.Тургенев — литературный критик". Она не только обожала предмет своего изучения, но даже немного ревновала его к Полине Виардо. В неменьшей степени, чем Тургенева, она обожала своего научного руководителя — профессора Николая Леонтьевича Бродского. В любви к нашим научным руководителям мы не уступали ей, наперебой расхваливая их по вечерам, когда возвращались с занятий или из библиотеки. Я — гордилась академиком Дмитрием Дмитриевичем Благим, Наташа — профессором Николаем Ивановичем Кобозевым.

На одном из привалов Александр Исаевич стал говорить о том, где бы ему еще надо побывать, упомянул и Байкал, Енисей, Иркутск, Красноярск. "Так ведь в Красноярске живет Зина, Зинаида Александровна Пирогова, она преподает экономику в Красноярском университете", — воскликнули мы с Наташей. "Мы с ней в один день защищались, — сказала я, — 22 июня 1951 года". Когда мы вместе жили в общежитии, Зина все время мечтала о вечерних прогулках с "полюбовником" в Сокольниках. Парк был совсем рядом, но мы так усердно занимались, что за все время нашей аспирантуры так и не вырвались туда, да и "полюбовников" у нас в помине не было. Ходили иногда в театр, в Художественный или в Малый. А Зина по вечерам все вздыхала: "Эх, сейчас бы с полюбовником в Сокольниках погулять!"

А вот весна 1949. Наши с Наташей беды. Наташа уже защитилась и была оставлена в химической лаборатории при МГУ. В мае того года все темы по химии стали засекречиваться, а химикам нужно было заполнять какие-то специальные анкеты, очень пространные. Теперь уж Наташа не могла скрыть, что муж ее политзаключенный, что развод с ним еще не оформлен. Немедленно ее уволили, даже без предупреждения. А официальный предлог к увольнению — халатность: уходя из лаборатории, не закрыла форточку. "Так ведь я не последней уходила", — пробовала оправдаться Наташа. В эти же дни, вернувшись из командировки в Ленинград, я узнала о том, что из Риги пришло письмо с указанием прекратить мне выдачу стипендии, поскольку, мол, я отчислена из Рижского университета, откуда была направлена в Москву . В письме были указаны и причины моего "отчисления": во время войны жила на оккупированной территории, в мае 1945 г. мой отец был задержан в Вентспилсе органами, меня видели в церкви. Подписали письмо А.Спагис и В.Стеклова, активисты партбюро моего факультета. Д.Д.Благой, к которому я прибежала за помощью, посоветовал мне поехать в Ригу и там, на месте, разобраться; позднее Дмитрий Дмитриевич прислал на меня в Ригу хорошую характеристику. Поехала, оказалось, что в университете "чистка", гнали старых профессоров (например, Я.Эндзелиня), а заодно и других "неблагонадежных". Пошла к ректору, Я.Юргенсу. Тут выяснилось, что письмо в Москву — личная инициатива парткома, что его о нем даже не поставили в известность. И хотя шел 1949 год, ректор возмутился таким самоуправством и велел оставить меня в покое.

Александр Исаевич никогда не мешал нам возвращаться к воспоминаниям аспирантских лет, даже прислушивался к этим нашим разговорам, порой задавал вопросы. Только однажды, когда в Березовском плесе нас застигла высокая волна, а мы с Наташей долго хохотали по ходу воспоминаний, А.И. выразил нам свое неудовольствие. Тогда я и думать не могла, что наши воспоминания отразятся в главе "Жизнь — не роман" "Круга первого". (Конечно, не только наши воспоминания на привалах или во время пути, но и Наташины дневники, ее рассказы, многое другое.) В роман под именем Иржика попала и наша венгерка Вера, и ее мышонок (по законам художественной необходимости превратившийся в крысенка), и Кнарик — "Муза". Вообще-то, Кнарик — в переводе с армянского — лира, но Наташа что-то перепутала, вот и появилась — "Муза". Сама Наташа в романе носит мое имя — "Надя". А.И. работал тогда учителем, но о том, что он пишет, я знала до нашей поездки на Селигер. Еще в Москве, перед походом, он доверил мне прочитать одну из его первых пьес. Но о том, что он работает над биографическим романом, я не подозревала.

Вернусь на Селигер. Все еще второе августа. Плывем. Вот уже виден храм св. Троицы-Переволоки. Тоже разрушен, что очень удручило меня — ведь сегодня, как я уже говорила, день нашего венчания. Мы с Костей вошли в церковь, где сквозь давно обвалившиеся своды просвечивало небо. Не было ни столь привычного для нас в такой день праздничного убранства храма, ни икон, ни свечей, ни лампад, ни батюшки. Костя, многолетний певчий, чтобы вывести меня из грусти и подавленности, начал песнопение, которое звучит во время венчания. Новобрачные, взявшись за руки, с венцом над головой, трижды обходят вокруг аналоя, на котором лежат крест и евангелие, а хор возглашает "Исайя, ликуй!".

Саня и Наташа несколько отстали от нас. Саня ускоряет на пение шаг. Костя, смутившись, замолкает. А через какое-то время Александр Исаевич, очевидно под впечатлением издали услышанного пения, попросил меня поговорить с Наташей и склонить ее к свершению таинства брака. Когда в Ростове, в апреле 1940 года, Наташа и Саня женились, то, по тем временам, они только расписались в загсе. Вторично (Наташа в свое время была вынуждена подать на развод) они расписывались в Рязани, когда Александр Исаевич вернулся после ссылки. Я была несколько озадачена просьбой Александра Исаевича, так как считала, что все, относящееся к супружеству, дело только двоих. На следующий день я все же попыталась завести с Наташей разговор, но она довольно быстро прервала меня: "Зачем, после стольких лет супружеской жизни?" Эту же мысль она почти дословно повторит в книге своих воспоминаний по поводу предстоявшего в мае 1970 г. в Саратове венчания Мстислава Леопольдовича Растроповича и Галины Павловны Вишневской. "Это — через 15 лет после начала супружества!" (Н.Решетовская. Отлучение. М. 1994, с.251).

Я до сих пор не могу простить себе, что не сумела объяснить Наташе сущности таинства брака, его смысл и содержание. В отличие от социальных функций "Записей актов гражданского состояния", в таинстве брака, в венчании дается супружеский обет сохранять свое соединение в мире, единомыслии не только до смерти, но и в вечности. Если в загсе испрашивается только согласие молодых и дается как бы санкция на брак, то в христианском браке требуется сохранение супружеского обещания быть верным друг другу, для чего необходимы и воля, и подвиг.

Если

бы у меня хватило тогда умения и терпения все объяснить Наташе, то,

возможно, ее брак и не распался бы так драматично в начале 1970-х годов.

Если

бы у меня хватило тогда умения и терпения все объяснить Наташе, то,

возможно, ее брак и не распался бы так драматично в начале 1970-х годов.Прошло ровно тридцать пять лет со времени нашего стокилометрового водного пути в одной лодке. Многое забылось, стушевалось, многое переосмыслилось.

На следующее лето, за несколько месяцев до выхода "Одного дня Ивана Денисовича", А.И. приехал в Ригу. Остановился он у нас. Мы с мужем в это время путешествовали по городам Волги. Принимал А.И. мой отец — Карлис Либталс, в первый период становления независимой Латвии член Учредительного собрания. Александр Исаевич расспрашивал его о жизни довоенной Латвии, что раньше было лучше, что хуже. Они с отцом быстро нашли общий язык, позднее А.И. прислал ему письмо, полное уважения и благодарности. Отец любил и хорошо знал Ригу. Несмотря на то, что ему было за восемьдесят, он вызвался сопровождать А.И. на Братское кладбище.

На

соседнем — шли похороны, и Александр Исаевич обратил внимание

на то, что провожавшие долго не расходились и пели над свежей могилой

народные латышские песни. Он отметил ухоженность могил, сказал, что

принятая здесь живая изгородь милее знакомых ему по России железных или

деревянных оград. Уже один, следуя наставлениям отца, он побывал в

Старой Риге и других частях города. Потом прислал снимки: Старый город,

Братское кладбище, кладбище Райниса, улица Альберта, Елизаветинская...

И не только послал фотографии, но и задал задачку: что изображено на

сделанных им фотографиях, где расположены объекты его внимания? Один

дом, в югендстиле, мы не распознали, он шутливо упрекнул нас: "Нельзя

смотреть только на витрины первого этажа !"

На

соседнем — шли похороны, и Александр Исаевич обратил внимание

на то, что провожавшие долго не расходились и пели над свежей могилой

народные латышские песни. Он отметил ухоженность могил, сказал, что

принятая здесь живая изгородь милее знакомых ему по России железных или

деревянных оград. Уже один, следуя наставлениям отца, он побывал в

Старой Риге и других частях города. Потом прислал снимки: Старый город,

Братское кладбище, кладбище Райниса, улица Альберта, Елизаветинская...

И не только послал фотографии, но и задал задачку: что изображено на

сделанных им фотографиях, где расположены объекты его внимания? Один

дом, в югендстиле, мы не распознали, он шутливо упрекнул нас: "Нельзя

смотреть только на витрины первого этажа !"В тот же приезд 1962 года А.И отправился по Латвии в велосипедный поход. Сопровождал его Леонид Владимирович Власов, рассказавший об этом недавно в одном из московских журналов. Путешествовали они вдоль правого берега Даугавы, а за Даугавпилсом через Зарасай перебрались в Литву. В том же году А.И. с Наташей побывали на Байкале. Следующие короткие наезды Солженицыных в Ригу были уже после выхода "Одного дня Ивана Денисовича" и повсеместной славы. Изменила ли его слава? Почти нет.

А.И. сообщал нам о своем приезде накануне, и всегда с непременным условием: "Никаких званных гостей!" Это условие мы выполняли, но другим, невысказанным, но очевидным его желанием я однажды пренебрегла. Не удержалась, исхитрилась достать что-то повкуснее, какие-то, по тем временам, деликатесы, приготовила несколько торжественный ужин, хотя и знала, что услышу "вот это совсем уже лишнее!" Так и случилось. Все, что напрямую так или иначе не связано было с творчеством, с деятельностью, по-

прежнему остава лось для Александу Исаевича лишни) даже запретным.

Если до "Одного дня Ивана Денисовича" Александр Исаевич был для меня прежде всего мужем Наташи, бывшим "зеком", прошедшим такой же лагерный путь, что и мой муж, то теперь я увидела в нем и писателя, и мыслитет ля, и провидца.

Правда,

не во всем я была с ним тогда согласна. Помню, летом 1965, на Рижском

взморье, почти год спустя после падения Хрущева, я спросила его

относительно перемен — шел начальный этап правления Брежнева.

А.И. был настроен оптимистически, во всяком случае, я таким его

увидела. Бодро, с улыбкой, он ответил мне: "Все будет очень хорошо!" В

1965 г., одновременно с нами, провожал А.И. с Наташей в Москву и

Арсений Иванович Формаков, рижский поэт и переводчик, до войны

— редактор газеты "Наш Двинский голос". Когда-то Формаков и

Александр Исаевич оказались вместе на одном из тюремных пересыльных

пунктов. С Формаковым мы были знакомы. В один из своих приездов в Ригу

А.И. разыскал его. Помню их оживленную беседу на вокзале, радостные

возбужденные лица Александра Исаевича и Наташи, садящихся в поезд.

Тогда казалось, что беды и горести, так обильно выпавшие на их долю,

уже позади. Вышло иначе. Именно в этом году на пути А.И Солженицына

стало возникать все больше и больше рогаток и препятствий.

Правда,

не во всем я была с ним тогда согласна. Помню, летом 1965, на Рижском

взморье, почти год спустя после падения Хрущева, я спросила его

относительно перемен — шел начальный этап правления Брежнева.

А.И. был настроен оптимистически, во всяком случае, я таким его

увидела. Бодро, с улыбкой, он ответил мне: "Все будет очень хорошо!" В

1965 г., одновременно с нами, провожал А.И. с Наташей в Москву и

Арсений Иванович Формаков, рижский поэт и переводчик, до войны

— редактор газеты "Наш Двинский голос". Когда-то Формаков и

Александр Исаевич оказались вместе на одном из тюремных пересыльных

пунктов. С Формаковым мы были знакомы. В один из своих приездов в Ригу

А.И. разыскал его. Помню их оживленную беседу на вокзале, радостные

возбужденные лица Александра Исаевича и Наташи, садящихся в поезд.

Тогда казалось, что беды и горести, так обильно выпавшие на их долю,

уже позади. Вышло иначе. Именно в этом году на пути А.И Солженицына

стало возникать все больше и больше рогаток и препятствий.В Латвию после 1965 г. Александр Исаевич больше не приезжал. Последний живой привет от него — два объемистых "бесцензурных" письма ко мне в Австралию из Вермонта. Собираясь назад в Ригу, пришлось с ними расстаться, уничтожить. Иначе было нельзя.

Со времени возвращения А.И.Солженицына в Россию прошло два года. И сегодня, как заметил, глядя на него в Вандее в 1993 году один французский журналист, по-прежнему исходят от А.И.Солженицына "сила и волевой упор". Убеждена, что и сила его, и волевой упор не последнюю роль сыграли в истории России, родины Александра Исаевича. Сыграли и сыграют. Ведь "Красное колесо" его еще не прочитано.

Рига, лето 1993 г.